Montag, 28. Juli bis Freitag, 1. August

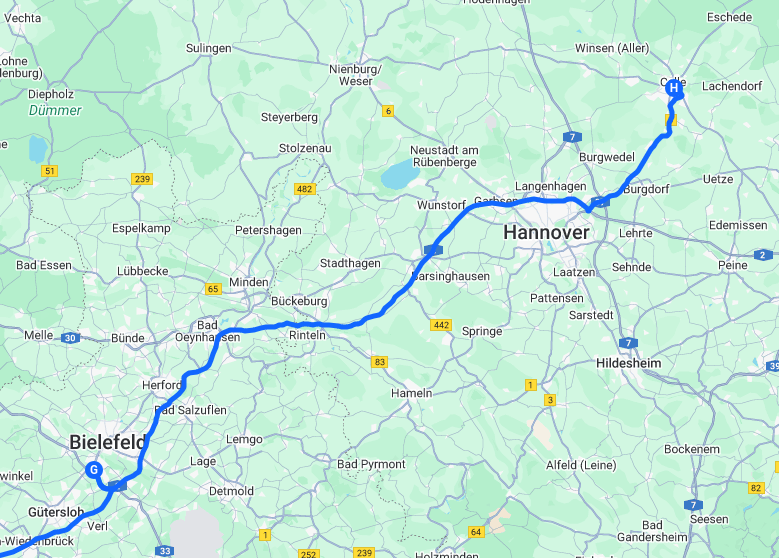

Montag Mittag quartieren wir uns nach 2,5 Stunden Anfahrt auf dem schicken WoMo-Stellplatz in Celle ein, wo wir beizeiten einen Platz reserviert hatten. Keine schlechte Idee, denn der Platz ist proppenvoll.

Auch wenn das nicht sehr lauschig aussieht. Hier gibt es alles, was Städtereisende erfreut: Großzügige, ebene Plätze in Altstadtnähe, natürlich komplette V+E (inklusive Brötchenservice), Toiletten, Duschen, Waschmaschine nebst Trockner, also wie auf einem Campingplatz. Für faire 18 Euro am Tag zzgl. Strom, Wasser, Duschen; das alles wird bequem ohne lästiges Münzgeld von einer prepaid-Karte abgebucht. Celle hat’s kapiert! So muss das sein. Wohnmobilreisende sind in der Regel keine armen Leute und 100+ Personen lassen sicherlich ganz schön Geld in der Stadt!

Das machen wir aber erst ab morgen, heute ist housekeeping angesagt: 2 Maschinen Wäsche drehen ihre Runden durch den Waschsalon und auch wir haben eine gründliche Wäsche dringend nötig (wir nehmen die Duschen). Da geht der Nachmittag schnell rum!

Am Dienstag steht als erstes eine Stadtführung auf dem Programm. Wir haben mal wieder richtig Glück und erwischen mit Cosima Quirini eine Kunsthistorikerin, die das nicht als Hobby macht, sondern beim Fremdenverkehrsamt der Stadt angestellt ist. In anderthalb Stunden zeigt sie uns die wichtigsten Ecken der Stadt und erklärt ganz wunderbar, fundiert und dennoch unterhaltsam.

Treffpunkt ist Celles schönstes Schmuckstück, das Barockschloss. Aber das kriegen wir später.

Trotz Absolutismus: Man war der Auffassung, nur Gott sei perfekt. Daher ist die Schlossfassade fast, aber nicht ganz symmetrisch. Die gleiche Meinung gibt es auch im Islam. Daher enthält jeder handgeknüpfte Perserteppich mindestens einen absichtlichen Fehler als Zeichen der Demut vor Gott!

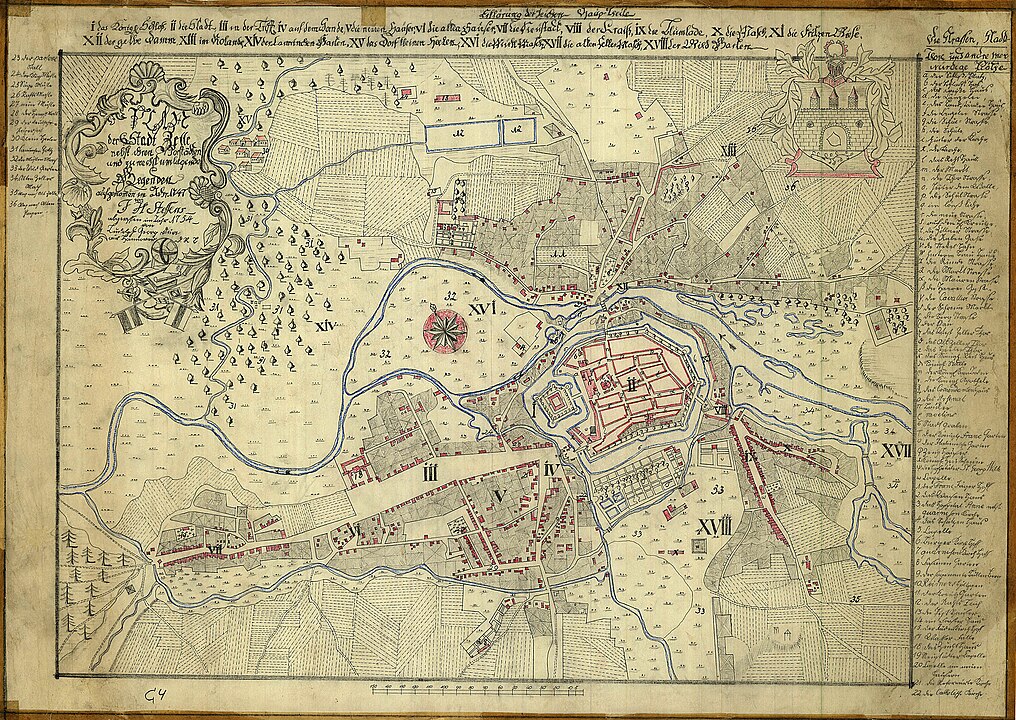

Celle lag ursprünglich an einem Seitenarm der Aller und war ein Zoll- und Umschlagplatz für allerlei Waren, die auf dem Fluss transportiert wurden. Jedoch drohte dieser Seitenarm zu verlanden und der Landesherr, Herzog Otto der Strenge von Braunschweig-Lüneburg, befahl 1292 den Bewohnern, in das etwa 3 km nordwestlich gelegene neue Celle zu ziehen (ein Großbrand kam ihm dabei zur Hilfe – ein Schelm, der Böses dabei denkt). Dort befand sich praktischerweise bereits a) eine Furt und b) ein befestigter Turm.

Die neue Siedlung erhielt bald das Stadtrecht, eine Stadtmauer und eine Stadtkirche, wurde 1378 Residenz der Lüneburger Herzöge und aus der Burg wurde nach und nach ein schönes Schloss. Damit Geld für die Hofhaltung reinkam, verliehen die Herzöge zu Braunschweig-Lüneburg ihrer Stadt 1464 das Kornschifffahrtsmonopol, was einen wirtschaftlichen Aufschwung zur Folge hatte.

Der nächste Herrscher, der die Geschicke Celles maßgeblich beeinflusste war Herzog Ernst I. (1497 -1546). Er ließ die Siedlung als „Planstadt“, wie man heute sagen würde, also mit rechtwinklig angelegten Straßen, nach Süden hin erweitern.

Er ließ sogar eine Wasserkunst bauen, die die Bewohner der Stadt an „Pipenposten“ mit Wasser (aus der Aller) versorgte. Wohl in Fortführung dieser Tradition finden sich in der Altstadt einige edelgestählte Trinkwasserspender. Sehr löblich, wenn man sie auch bei diesem „Sommer“ nicht wirklich braucht.

Als junger Mann stand Ernst in Diensten des katholischen französischen Königs Franz I., der uns letztes Jahr als Erbauer von Chambord begegnet ist. Ernst hingegen, schloss sich später den reformatorischen Gedanken Martin Luthers an und führte bereits 1524 in Celle, als erster Stadt nach Wittenberg, verpflichtend den lutherischen Glauben ein. Seine stramm protestantische Haltung brachte ihm zwar nicht unbedingt viele Freunde, aber den Beinamen „der Bekenner“ ein.

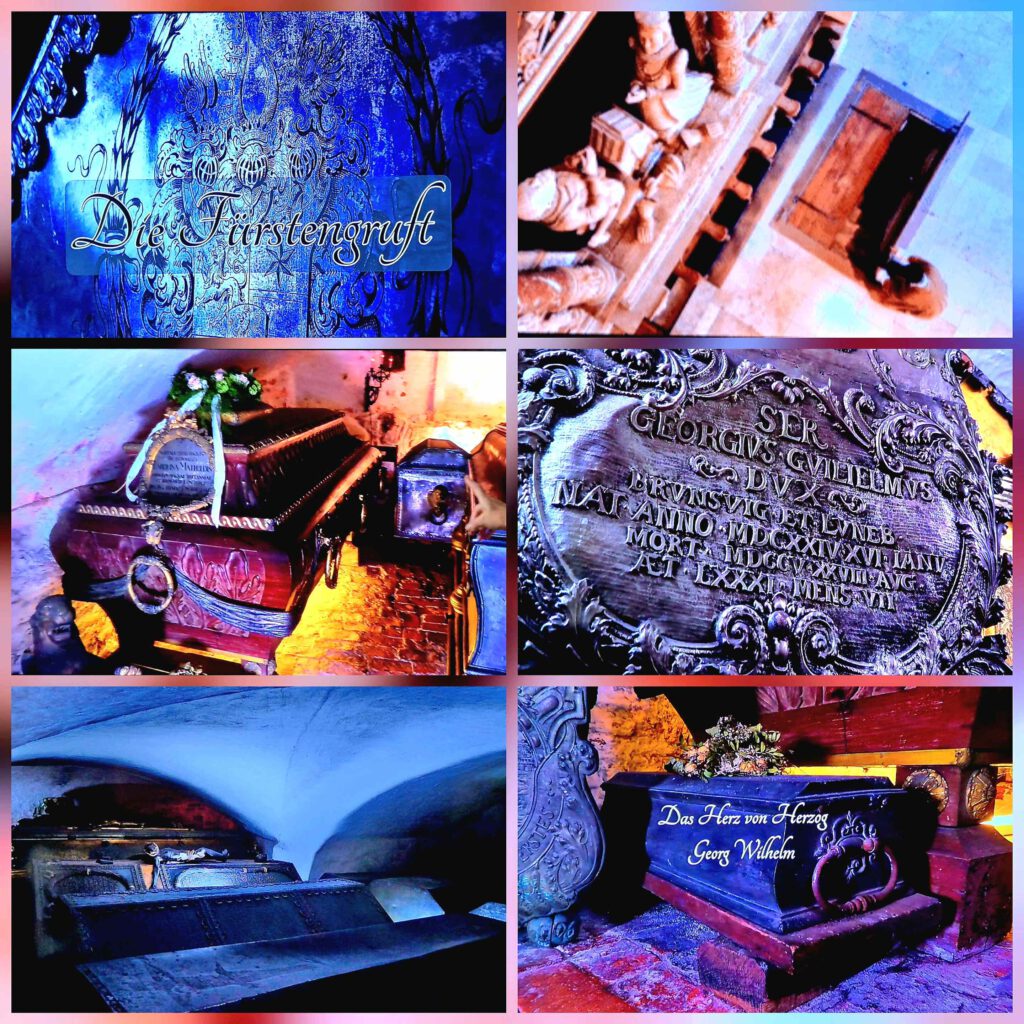

Die nächsten – und auch vorerst letzten – bedeutenden Persönlichkeiten der Stadtgeschichte sind Herzog Georg Wilhelm und seine (erst Geliebte, später dann) Ehefrau Eleonore, die Celle zur ständigen Residenzstadt der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg machten. Von 1665 bis 1705 war in Celle in Sachen Kunst und Kultur, aber auch wirtschaftlich, daher einiges los. Der „Heideherzog“ ließ das in die Jahre gekommene Schloss zum vierflügeligen Barockschloss ausbauen, ein Schlosstheater darin errichten und einen italienischen und den heute noch existierenden Französischen Garten anlegen. Unter dem Einfluss seiner französischen Gattin Eleonore kamen zudem viele Hugenotten nach Celle. Sie arbeiteten bei Hofe und gründeten Betriebe als Schneider, Handschuh- oder Perückenmacher, machten so französische Mode in Celle bekannt und sorgten für einen nicht geringen wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt.

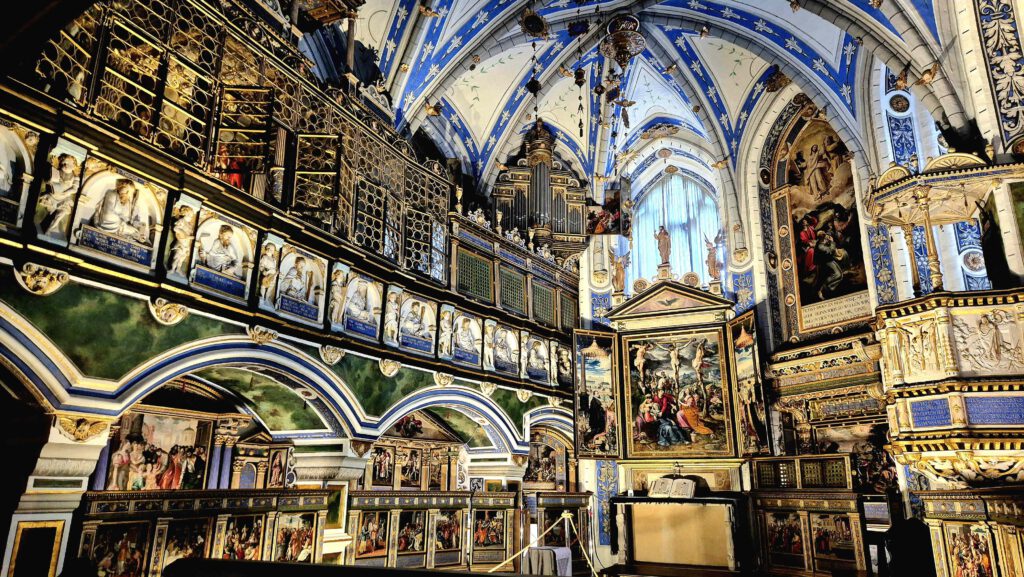

Georg Wilhelm ließ auch die äußerlich eher unscheinbare Stadtkirche St. Marien prachtvoll barockisieren – sehr unprotestantisch, aber das war ihm scheinbar egal. Im Chor thront er mit Eleonore oberhalb des Altars – beide wohlgenährt, wie Volker anmerkt.

Was Georg Wilhelm der Stadt und der Herzogtum Braunschweig-Lüneburg aber nicht bieten konnte, war ein Nachfolger. So fiel beides mit seinem Tod 1705 an seinen Neffen Georg Ludwig in (und von) Hannover. Der jedoch dachte nicht daran in Celle zu residieren, wurde er doch als George I. König von England.

Nur so nebenbei: Die Fürsten von Hannover waren damals seit ein paar Jahrzehnten über die Heirat eines Hannoveraner Kurfürsten mit einer englischen Prinzessin mit dem Königshaus der Stuarts verwandt. Den Stuarts gingen die potentiellen Thronfolger aus, denn die mussten protestantisch sei, und so blieb 1714 nur noch der entfernte Verwandte aus Hannover übrig. Wer es genau wissen will findet bei Wikipedia:

Ernst August von Calenberg-Grubenhagen, Kurfürst von Hannover war verheiratet mit Sophie von der Pfalz, die wiederum Tochter des pfälzischen Kurfürsten und böhmischen „Winterkönigs“ Friedrich aus dem Hause Wittelsbach und der Elisabeth Stuart, Prinzessin von Großbritannien und Irland aus dem Haus Stuart war. Durchden Act of Settlement wurde Sophie ab 1701 zur designierten Thronfolgerin der britischen Monarchie ernannt, als künftige Nachfolgerin ihrer (35 Jahre jüngeren) Nichte Anne Stuart, deren zahlreiche Kinder zu diesem Zeitpunkt sämtlich bereits im Kindesalter verstorben waren. Sophie starb jedoch im Juni 1714, Queen Anne erst zwei Monate später. Dieser folgte daher Sophies ältester Sohn, Kurfürst Georg, auf den Thron in London.

Als Ausgleich für den Verlust des Status als Residenzstadt erhielt Celle das Oberappellationsgericht (heute Oberlandesgericht), ein Zuchthaus (heute Hochsicherheitsgefägnis JVA Celle) und das Landgestüt (heute immer noch Landgestüt).

Dann versanken Stadt und Schloss in einen Dornröschenschlaf, bis 1772 etwas geschah, wovon wir morgen berichten werden – 😜 Cliffhanger.

Ab dem 19. Jahrhundert war Celle dann Garnisonsstadt und beherbergte in großen Kasernen allerlei Militärs. Die Kasernen werden heute zivil genutzt, insbesondere dient die Große Infanteriekaserne seit 1999 der Celler Stadtverwaltung als Neues Rathaus . Wozu eine Stadt mit knapp 70.000 Einwohnern so ein Trumm von Verwaltungsgebäude braucht, erschließt sich uns nicht!

Aus der neueren Geschichte berichtet unsere Stadtführerin, dass in Celle die größte Gemeinde jesidischer Kurden in Deutschland (die zweitgrößte der Welt!) beheimatet ist. Die Zahlen im Netz schwanken zwischen 3.000 und 10.000 Menschen – wie dem auch sei, ein beachtlicher Anteil bei ca. 70.000 Einwohnern. Bemerkt haben wir davon wenig, höchstens auf dem Sportplatz neben unserem WoMo-Stellplatz beim Fussballtraining. Tiefer eingestiegen sind wir in das Thema nicht, doch das Zusammenleben scheint halbwegs zu funktionieren.

Das mal so zur Stadtgeschichte und den A-Promis von Celle.

Wir spazieren mit Frau Quirini dann durch die – rechtwinklig angelegten – Straßen der wirklich wunderschönen Celler Altstadt. 650 denkmalgeschützte Gebäude, darunter 480 Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 18. Jahrhundert! Alle sind (vermutlich) liebevoll und (sicherlich) aufwendig restauriert, eines schöner als das andere, glücklicherweise verschont von (Welt-) Kriegen und selbst der übliche große Stadtbrand hat in Celle nicht stattgefunden (nur mehrere kleinere). Vielleicht auch wegen der oben erwähnten Pipenposten, die als Löschwasserreservoirs taugten.

Damit ich jetzt hier aber überhaupt mal zu Potte komme, folgen jetzt manche Bilder ohne Kontext, nur mit kurzer Beschreibung.

An der Seitenwand das Celler Stadtwappen, in das sich eindeutig Kermit, der Frosch eingeschmuggelt hat!

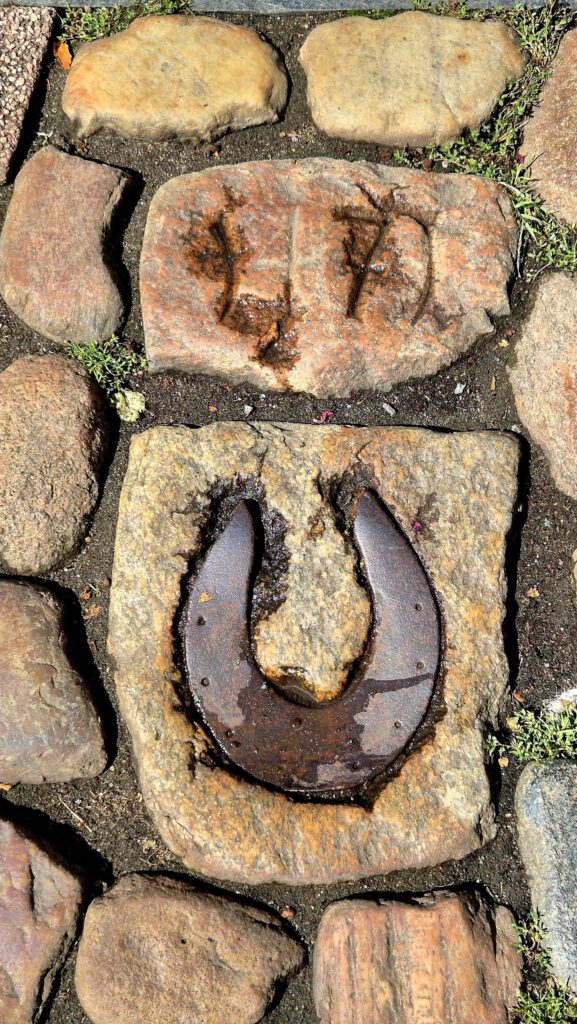

Auf der Stechbahn, wo vor der Stadterweiterung die Ritterturniere stattfanden, findet sich der „Glücksbringer“ von Celle: Die Sage lautet, dass Herzog Otto II. 1471 während eines Turniers auf der Stechbahn vom Pferd gestürzt sei und dabei den Tod gefunden habe. Wieso das Hufeisen seines Gauls dem, der sich draufstellt, Glück bringen soll, erschließt sich einem nicht wirklich 🤔. Wir haben es mal sein gelassen, es reicht wohl auch so.

Vor der ehemaligen Lateinschule in der schmalen Kalandsgasse gibt es das erste Bonmot der Führung: „Sub omni canone“, was wörtlich übersetzt „unterhalb jeder Richtschnur“ bedeutet, sei die schlechteste Schulnote gewesen, erzählt Frau Q. Daraus entstand als Verballhornung die Redewendung „unter aller Kanone“. Das stimmt wohl, geschah aber nicht zu Zeiten dieser Schule, sondern im 19. Jahrhundert.

Noch heute arbeiten in der Region ca. 8.000 Menschen in Unternehmen, die mit der Erdölindustrie zu tun haben. Die einzige deutsche Bohrmeisterschule ist in Celle und das Deutsche Erdölmuseum im benachbarten Wietze. Drill Baby, drill

Zwischen den Häusern ist immer eine schmale Brandgasse freigelassen.

Im 1. Stock waren oft nur Lagerräume, die Deckenhöhe ist daher so niedrig, dass man kaum stehen kann. Utluchten schafften zum Teil Abhilfe (Haus links). Hier saßen dann die alten Leutchen, die nichts anderes zu tun hatten, und guckten auf das Treiben in der Straße. Bis sie starben – dann waren sie weg vom Fenster.

Die Herleitung ist aber äußerst umstritten! Die gängigere bezieht sich auf Herrscher, die sich früher gelegentlich am Fenster zeigten, um sich dem Volk zu präsentieren. Erschien ein Herrscher nicht mehr am Fenster, war er entweder abgesetzt oder gestorben.

Ein wahres Schmuckstück ist auch das Alte Rathaus, dessen älteste Teile auf das Jahr 1292 zurückgehen. Der Giebel (rects, leoder nur von hinten zusehen) ist schönste Weserrenaissance von 1576. Bei Restaurierungsarbeiten entdeckte man 1985 zahlreiche Farbschichten, darunter eine Illusionsmalerei aus dem 17. Jahrhundert und restaurierte die Nordseite des Rathauses in diesem Stil.

Vor dem Haus steht einer der drei Pipenposten Celles.

Nach anderthalb Stunden ist die Stadtführung auch schon zu Ende und wir stromern auf eigene Faust weiter durch die Gassen, in denen es noch so viel zu sehen gibt. Sogar gleich hier um die Ecke: Da ist einmal das Glockenspiel, das jede Stunde volkstümliches Liedgut zum Besten gibt, während 5 Celler Persönlichkeiten aus einem Umlaufkasten vorbei defilieren: Stadtgründer Otto der Strenge, Ernst der Bekenner, Königin Caroline Mathilde (die kriegen wir noch), der uns völlig unbekannte Dichter Ludwig Christoph Heinrich Hölty (+ 1776) und der wohlbekannte Heide- und Heimatdichter Hermann Löns (+ 1914).

Um die Ecke gibt es eine ganz außergewöhnliche und überaus entzückende Installation: Fünf plaudernde Laternen! Sobald sich ein Besucher auf der Bank niederlässt, beginnen sie zu erzählen, Stadtgeschichte aber auch Smalltalk. Lilo Wanders hat einer Laterne ihre Stimme gegeben, eine andere redet wie das Krümelmonster. Ich könnte ihnen stundenlang zuhören!

Wir steigen natürlich auch auf den Turm der Stadtkirche (der erst 1913 angebaut wurde), denn dafür sind Türme schließlich da. Die Galerie unter der kupfernen Turmhaube sieht aus der Perspektive des Fotos gar nicht so hoch aus, doch es sind immerhin 235 Stufen und 52 Meter.

Ist man erst mal oben, kann man runtergucken!

Im Hintergrund auf ca. 13 Uhr das riesige Karstadt-Gebäude, das von hier oben sogar ein klein wenig Fachwerklook imitiert (von nahe nicht 😣). Es ist wie fast alle Karstadt-Kaufhof-Klötze der Benko-Pleite zum Opfer gefallen und steht leer.

Auf dem Heimweg gelingt Volker noch ein schöner Schnappschuss vom Schloss und seinem Spiegelbild:

Im französischen Garten treffen wir kurz darauf vermeintlich auf einen alten Bekannten: Doch es ist nicht Herr Klöbner, der im Teich des Französischen Gartens badet, sondern ein „Alltagsmensch“, den man zu Wasser gelassen hat. Und die Ente darf auch rein!

Das war ein langer Tag mit vielen schönen Eindrücken in der sehenswerten Kleinstadt. Und es gibt noch viel mehr! Daher beschließen wir heute schon, unseren Aufenthalt noch um einen Tag zu verlängern.

Am Mittwoch steht als erstes das Landgestüt auf dem Programm. In der kleinen überschaubaren Stadt ist ja alles in der Nähe, auch das Landgestüt liegt keinen Kilometer von unserem Stellplatz entfernt.

Dem Pferd kam lange Zeit eine große Bedeutung zu, sowohl militärisch, als auch im zivilen Bereich als Fortbewegungsmittel und „Arbeitsmaschine“ in der Landwirtschaft. So war es seit dem 17. Jahrhundert oft eine hoheitliche Aufgabe, Pferde zu züchten und auszubilden, vor allem aber nicht nur für das Militär. Ein Landgestüt war quasi wie ein Rüstungskonzern und/oder eine Automobilfabrik.

Diese Aufgaben sind heute weggefallen, dennoch blieben 10 deutsche Landgestüte erhalten. Sie verschreiben sich der Sportpferdezucht und dem Erhalt besonderer Pferderassen, unterhalten die Landes-Reit- und Fahrschule des jeweiligen Bundeslands für die überbetriebliche Ausbildung z.B. von Pferdewirten oder für Reitlehrer. Und sie erhalten Brauchtum und Traditionen rund um das Pferd und den Pferdesport. Ein Landgestüt ist eine Behörde und die Deckhengste – Landbeschäler – arbeiten sozusagen im öffentlichen Dienst.

Celle ist die Heimat des Hannoveraner Pferdes. Das Landgestüt gibt es seit 1735. Um das Jahr 1800 hatte es bereits 100 Hengste, die auf rund 50 Deckstationen entsandt wurden. Heute sind es auch ca. 100 Hengste, verteilt auf ca. 25 Deck- und Besamungsstationen.

Wir dürfen überall rein, sogar in die Stallungen, wo wir aber nur wenige Pferde antreffen: Die Decksaison ist vorbei, die Hengste sind in Adelheidsdorf in der Hengstprüfanstalt zur Aus- und Weiterbildung. Immerhin begegnen wir einem Ausbilder, der einen jungen Kaltbluthengst und dessen Fahrer anleitet. Wir, besser gesagt ich, plaudern ein wenig mit ihm. 🤩 horsetalk 🐎.

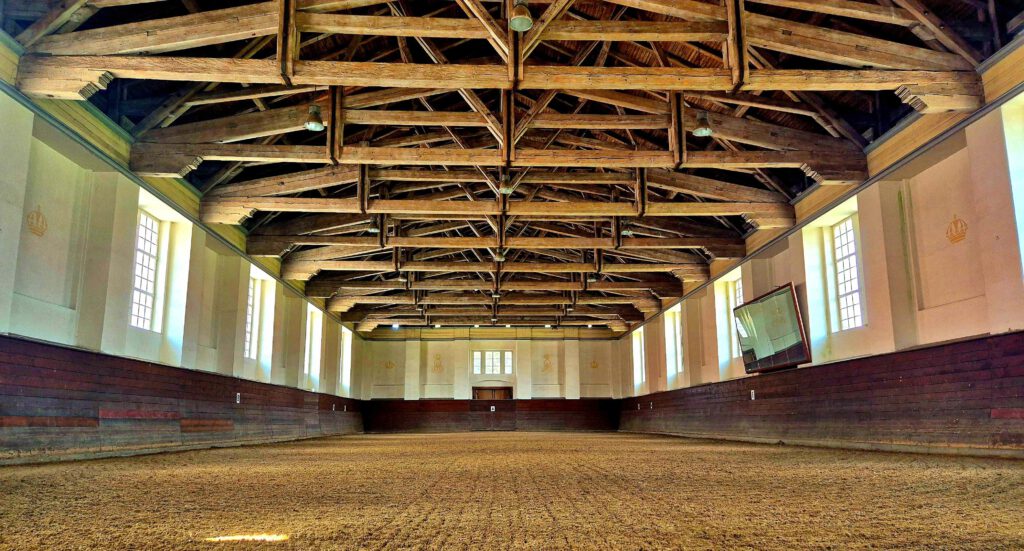

Wir werfen noch einen Blick in das Schmuckstück der Anlage, die klassizistische Reithalle, die um 1840 nach preußischem Vorbild entstand. 55 Metern lang und 20 Meter breit mit der größten lichten Dachspannweite ihrer Zeit.

Unser nächstes Ziel ist der Französische Garten, der eigentlich ein englischer Landschaftspark ist, in den er Mitte des 19. Jahrhunderts der Mode entsprechend umgebaut wurde.

Wir betreten den Garten von der Seite und schmunzeln über den Baum im Blumentopf und den uns bereits bekannten Schwimmreifenmann.

Nicht weit davon zupft ein junger Mann schöne aber unbekannte Töne auf der Gitarre – eine Variation über Akkord eines Lieds von Hannes Wader. Das Lied kenne ich nicht, wohl aber „Heute hier, Morgen dort“ und das singen wir dann gemeinsam 🤩🤩🤩. bei sowas bin ich ja eine Rampensau 🤣!

Geblieben ist von der französischen, also streng symmetrischen Anlage des 17. Jahrhunderts die prachtvolle Doppelallee aus 224 Linden – die Bäume sind allerdings in den 1950er Jahren durch Neupflanzungen ersetzt worden.

Die Blickachse zwischen den beiden Alleen endet am Denkmal für die junge dänische Königin Caroline Mathilde, die in Celle im Exil lebte und blutjung 1775 hier verstarb. Aber das kriegen wir heute nachmittag!

Wir schlendern anschließend durch den lauschigen Garten des Bieneninstituts, das hier bereits 1927 seine Arbeit aufgenommen hat: Bienenköniginnenzucht, Bienenseuchendiagnostik, Vorbeugung und Behandlung von Bienenkrankheiten und artgerechte Haltung von Bienenvölkern gehören bis heute zu den wichtigsten Aufgaben. Außerdem betreibt es die einzige Berufsfachschule für Imker.

500 Bienenvölker leben im Bieneninstitut!

Jährlich werden auch knapp 20.000 Honigproben untersucht, auf Schadstoffe, Sortenreinheit oder zum Nachweis von Bienenkrankheiten.

In Celle werden Bienenköniginnen gezüchtet, die Carnica– oder Celler Bienen. Die „Hochzeitsnacht“ – sprich Begattung – zwischen den „Prinzessinnen“ und den Celler Drohnen findet aber entweder auf der Insel Neuwerk oder in einer „Belegstation“ hoch oben im Harz statt, wo keine fremden Drohnen sich an die jungen Majestäten ranmachen können. Danach kommen die „schwangeren“ Königinnen zurück nach Celle.

Sie werden an Imker in Deutschland verkauft und kosten zwischen 50 und 75 Euro das Stück. Ein Zuchtziel unter anderen ist übrigens Sanftmut.

Neben diesen interessanten Fakten ist aber der Bienengarten noch eines: Nämlich ganz einfach SCHÖN! Ein verwunschener, stiller Ort.

Kurz vor 14 Uhr finden wir uns (nach einer kleinen Stärkung im Traditionscafé Müller) im Schloss ein und sind gespannt auf die Führung, die uns nun erwartet. Das ist nämlich nicht irgendeine 0815-Führung, sondern was ganz Modernes mit Virtual Reality.

Leitthema ist die junge dänische Königin Caroline Mathilde, die von 1772 bis 1775 im Celler Schloss lebte. Jo, denkt man sich, irgendeine Adlige halt, aber dem ist nicht so, es ist wirklich die sowohl spannende als auch tragische Geschichte einer gebildeten und intelligenten jungen Frau im beginnenden Zeitalter der Aufklärung, hin- und hergerissen zwischen Tradition und Selbstverwirklichung.

Ultra-Kurzfassung: Caroline Mathilde hatte eine Liaison mit dem Leibarzt ihres Ehemannes, dem dänischen König Christian VII., und wurde deshalb auf Schloss Celle verbannt. Ihre beiden Kinder musste sie in Kopenhagen zurücklassen (sie hatte neben Sohn Frederik/Friedrich eine uneheliche Tochter mit Struensee).

Die etwas längere Fassung, die aber bei Weitem nicht lang genug ist 😨:

Caroline Mathilde (*1751) war die Schwester des englischen Königs Georg III. und eine Prinzessin des Hauses „Hanover“ (die Connection Hannover/England ist weiter oben erklärt). Ihr Vater war der Prince of Wales, also der designierte Thronfolger, starb jedoch vor seinem Vater Georg II. und vor Caroline Mathildes Geburt. Ihr ältester Bruder folgte seinem Opa als Georg III. auf den englischen Thron. So war sie also Enkelin des letzten und Schwester des neuen Königs und auf dem Heiratsmarkt zwar nicht 1. Wahl, aber sicherlich keine schlechte Partie. Sie erhielt natürlich standesgemäß eine gute Ausbildung, sprach Englisch, Französisch, Deutsch, Dänisch und Italienisch, spielte Cembalo und war belesen. Allerdings wuchs sie weitab vom Hof in einer ländlichen Umgebung auf, frei von höfischem Zeremoniell und unvorbereitet auf das, was dann kam.

Es kam nämlich 1766, da war sie noch nicht 14 Jahre alt, die Hochzeit mit dem dänisch-norwegischen König Christian VII. Die Idee zu dieser Liaison hatte ein dänischer Staatsminister, der die Beziehungen zu England festigen wollte. Caroline Mathildes Bruder, König George III. willigte etwas wiederstrebend ein und seine kleine Schwester wurde in Altona, das damals noch dänisch war, den dänischen Behörden zwecks Verheiratung übergeben.

Solche arrangierten Ehen, auch mit oder zwischen aus heutiger Sicht Minderjährigen, waren an der Tagesordnung. Christian war sogar fast gleichaltrig, das hätte schlimmer kommen können, doch hatte der junge König psychische Probleme. Im Nachhinein wird Schizophrenie wird vermutet, oder Asperger, ma waas es net, jedenfalls hatte er eine gewaltige Macke. Aber, leider (oder glücklicherweise, wie man es nimmt) auch kein Interesse an seiner jungen Frau.

Die beiden schafften es immerhin auf Drängen ihrer Umgebung einen Thronfolger in die Welt zu setzen, dann war aber Schicht im Schacht.

Soweit, so gut. Man hätte sich fürderhin arrangieren können. Aber Christian zog sich auch den Unmut seiner Minister zu, weil er nicht nur als Ehemann, sondern auch als König zu nichts taugte. Man schickte ihn 1768 auf eine Auslandsreise, so war er erst mal aus den Füßen, und vielleicht würde es ja helfen.

Als der junge König nach gut 1 Jahr zurückkam, war er durch den Wind wie eh und je und in Begleitung seines neuen Leibarztes und Vertrauten Johann Friedrich Struensee.

Nun nahm das Unheil endgültig seinen Lauf: Nicht nur, dass Christian dem bürgerlichen Arzt in kurzer Zeit sämtliche Regierungsgeschäfte übertrug, auch Caroline Mathilde, erst skeptisch gegenüber dem neuen Günstling ihres Mannes, fasste Vertrauen und die beiden verliebten sich ineinander. Über die hochinteressante Biographie Struensees (der zeitweise Dänemark de facto regierte !!!) und die gleichnamige Affäre gibt es massenweise Abhandlungen, Romane, Dokus, Zeitungsartikel, Podcasts, Filme, es würde hier zu lange dauern. Als Beispiel hier ein Beitrag des Podcasts GAG – Geschichten aus der Geschichte.

Kreise schließen sich: Struensee genehmigte die Gründung von Christiansfeld, der Herrnhuter Gemeine, wo wir 2023 waren.

Christian VII. sind wir im Dom von Roskilde begegnet, der Grablege der dänischen Könige.

Kurzum, die Liaison – ohnehin ein offenes Geheimnis – flog auf. Struensee wurde verurteilt, geköpft und geviertelt (😱 sicher ist sicher). Die Ehe von Christian mit Caroline Mathilde wurde geschieden und sie in die Verbannung geschickt.

Und da sind wir nun wieder in Celle!

Caroline Mathildes Bruder, der englische König Georg III. hatte wohl ein schlechtes Gewissen (immerhin hatte er der Heirat zugestimmt) und sorgte dafür, dass es der kleinen Schwester im Schloss ihrer Vorfahren in Celle an nichts mangelte. Konnte er machen, er war ja in Personalunion Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg.

Das Schloss wurde also 1772 aus seinem knapp 70-jährigen Dornröschenschlaf geweckt, geputzt, und aufgemöbelt und „hoffähig“ gemacht.

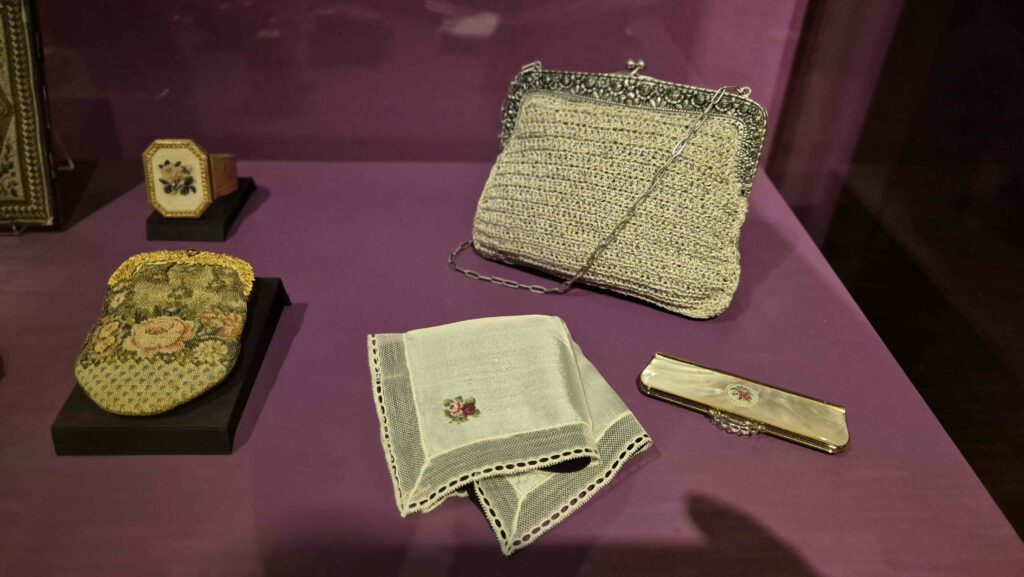

Wegen Denkmalschutz (Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft etc) nur hinter Glas zu sehen.

Der Französische Garten erhielt ein make-over, das Schlosstheater wurde wieder in Betrieb genommen, sogar für die Bürger Celles geöffnet und Leben kehrte ein. Die Celler feierten Caroline Mathilde wie ihre Königin!

Leider nicht für lange Zeit: Sie starb am 10. Mai 1775, vermutlich an Scharlach. Caroline Mathilde wurde keine 24 Jahre alt.

Ich könnte jetzt hier ewig und drei Tage weiter recherchieren und schreiben. Die junge Frau war wirklich eine Persönlichkeit, blitzgescheit, ihrer Zeit voraus und ebenso unglücklich wie hochverehrt. es gäbe noch so viel zu erzählen …

Um aber zurück zum Anfang unseres Schlossbesuchs zu kommen: Mit den VR-Brillen tauchen wir ein in Szenen aus Caroline Mathildes Hofhaltung in Celle, ihre gefeierte Ankunft, ein „öffentliches Diner“, bei dem Gäste aus dem ‚einfachen Volk‘ zuschauen dürfen, wir belauschen die Bediensteten in er Küche und hören ihr selbst zu, als sie während einer langweiligen Vorführung im Schlosstheater ihrer Kammerdame ihre – zu der Zeit – radikalen Vorstellungen von einem gleichberechtigten Leben aller Menschen, gleich welchen Standes und Geschlechts, anvertraut.

Das war eine sehr besondere Schlossbesichtigung!

Viele Bilder konnten wir nicht machen – hatten ja die VR-Brillen auf der Nase 😎🥸.

Der Rest des Tages ist schnell erzählt: Aperol Spritz am Großen Plan, ein Blick auf das älteste denkmalgeschützte Klo Deutschlands, das da zwischen zwei Häusern hängt (unfotografierbar), noch 2, 3 Labcache-Stationen und ab zum HoGo.

Donnerstag, 1. Juli 2025: Endspurt!

Wir nutzen das – noch – gute Wetter, um ein paar Sehenswürdigkeiten außerhalb der Altstadt an zuradeln:

Zunächst das oben schon erwähnte Neue Rathaus, eine ehemalige Infanteriekaserne. Das Ding ist riesig! Hier sieht man ja die ganze linke Hälfte nicht! Ich bin rein u d habe gefragt: Es ist nur für die Stadtverwaltung (außer Grünflächenamt), sonst ist da nichts drin untergebracht. Man brauche den Platz! Ich wollte nicht weiter insistieren, denke mir aber, das Celle heutzutage wohl zu Recht den Ruf als Verwaltungszentrum hat. Vielleicht brauchen die Abteilungen Tourismus und Stadtmarketing ja hier mehr Platz als anderswo.

Hochinteressant ist diese Siedlung in der Straße Italienischer Garten.

Da glaubt man doch nicht, dass diese Häuser aus den 1920er Jahren stammen! Der vom Bauhaus inspirierte, nüchterne und funktionale „Look“ dieser Häuser des Architekten Otto Haesler wirkt auch heute noch modern. 1927 brachten die blauen und roten Wände der Siedlung den Namen „Klein-Marokko“ ein. Es waren übrigens „Sozialwohnungen“, in den blauen Häusern 5 Zimmer mit ca. 130 qm, in den roten 85 qm große 4-Zimmer Wohnungen. Da kannste heute nur von träumen!

Unser nächster Stopp ist der Knast! Nach dem Verlust als Residenzstadt wurde in Celle – quasi als Ersatz – unter anderem ein „Werck-, Zucht- und Tollhaus“ gebaut, heute das älteste Gefängnis in Deutschland, das noch in Funktion ist. Und ein Hochsicherheitsgefängnis für die haten Jungs mit Freiheitsstrafen von 5 Jahren bis lebenslänglich.

Deshalb sind wir da aber nicht hin, sondern gleich zum „Hintereingang“, um das „Celler Loch“ zu bewundern. Volker hatte Bedenken, aber ich bin munter voran mit dem Rad um die Besucherschranke rum und vor der Grünfläche gestoppt: Da isses!

Hatten wir noch nie von gehört 🙈🙉🙊. Dabei war das 1978 ein riesen Skandal!

Das Loch sprengte nämlich die GSG 9 höchstselbst am 25.7.1978 im Auftrag des niedersächsischen Verfassungsschutzes und der Landesregierung unter dem Decknamen Aktion Feuerzauber in die Außenmauer der JVA Celle. Damit sollte ein Anschlag zur Befreiung des dort inhaftierten RAF-Terroristen Sigurd Debus vorgetäuscht und ein V-Mann in die RAF eingeschleust werden.

Aber es gab Ungereimtheiten und knapp 10 Jahre später, 1986 deckten Presserecherchen den Schwindel auf. Das war ein veritabler politischer Skandal, der einen Untersuchungsausschuss zur Folge hatte und die niedersächsische Landesregierung ziemlich gebeutelt hat. Die hatte nämlich einen Alleingang hingelegt und weder die Landespolizei, noch das Bundesinnenministerium (als vorgesetzte Behörde der GSG 9), das Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Bundesregierung informiert. Passiert ist aber keinem was – am End hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus. War ja für den guten Zweck 😜.

Sachen gibt’s.

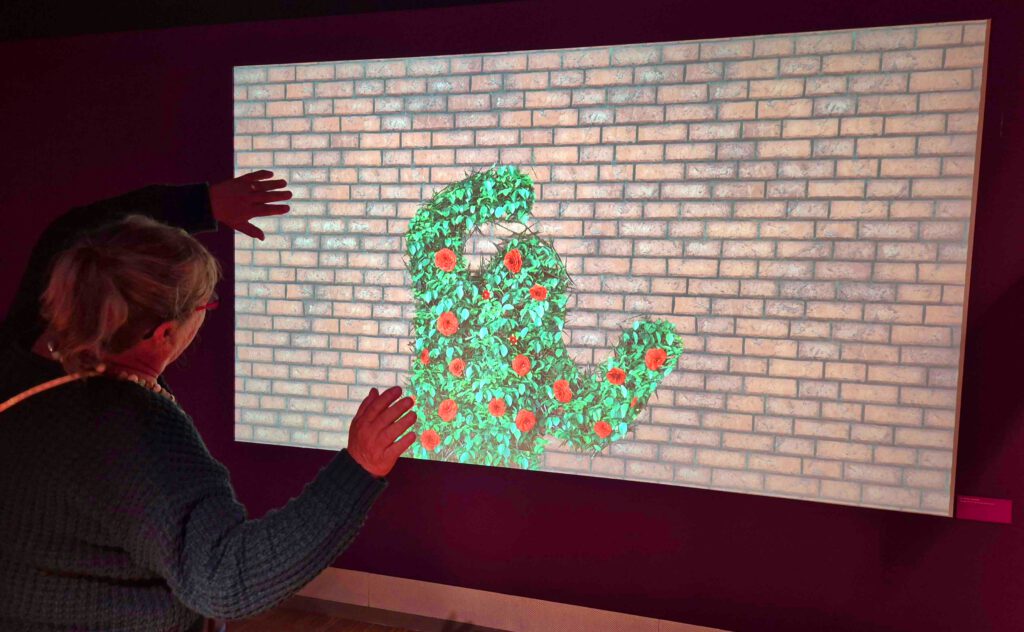

Obwohl wir ja ausgewiesene Kunstbanausen sind, verbringen wir den Nachmittag wir im Bomann-Museum und im benachbarten Kunstmuseum. Bomann-Museum gibt es neben viel Heimatkundlichem eine sehr schöne Ausstellung über die Rose.

Die Rose in der Musik, in der Mode, in der Liebe, in der Kunst, im Alltag, natürlich in der Botanik und Floristik und sogar im Krieg.

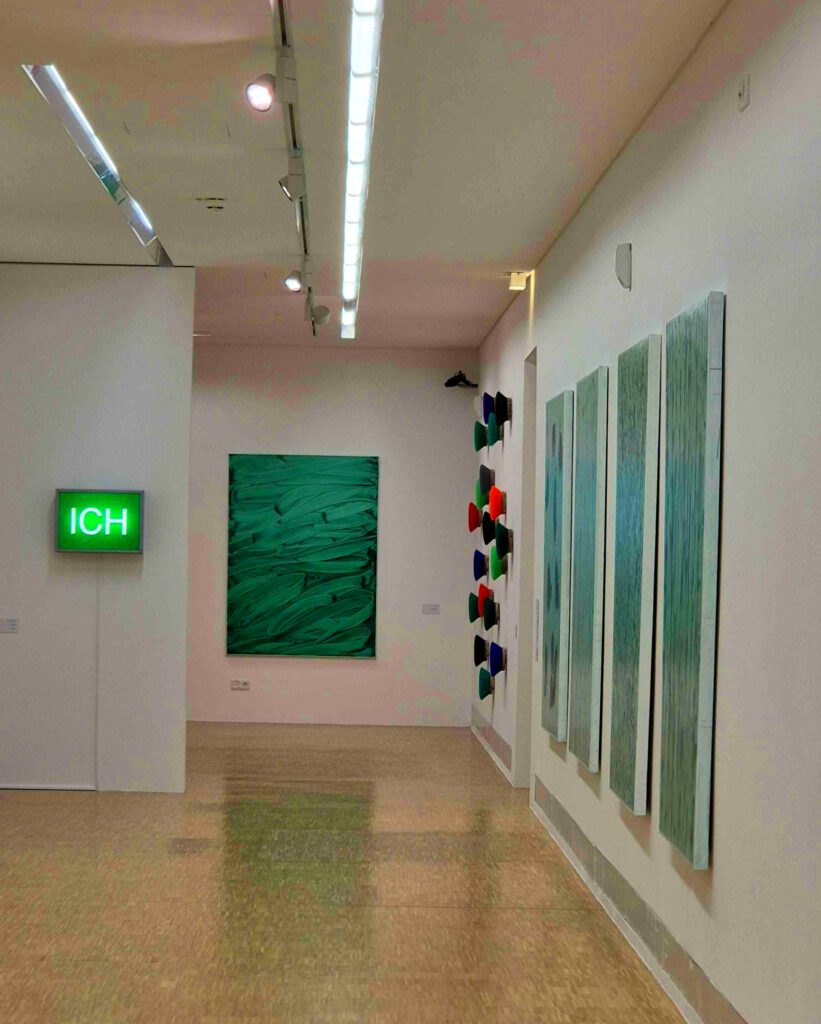

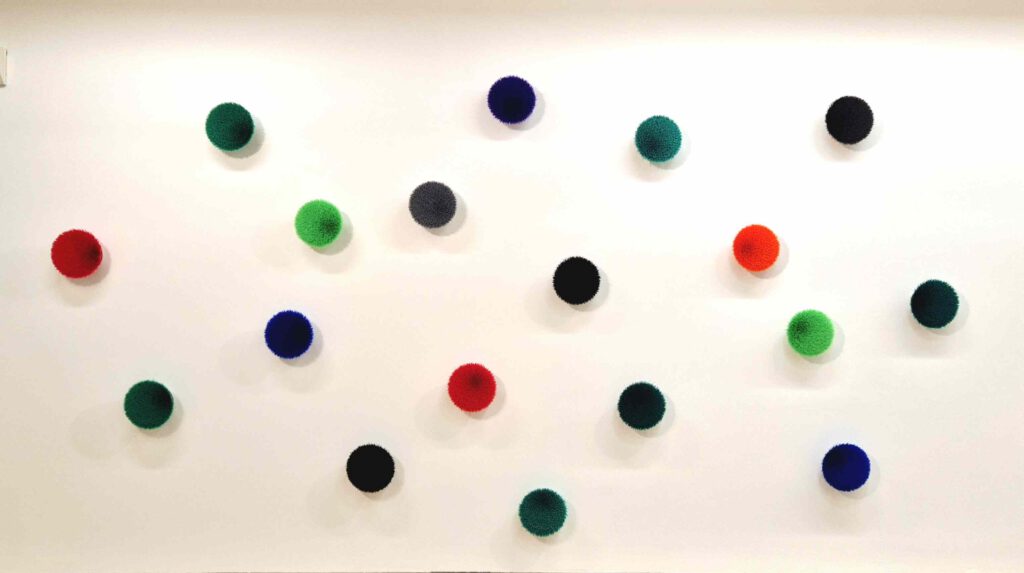

Dann wechseln wir hinüber ins angegliederte Kunstmuseum, auf jedem Stockwerk gibt es einen Übergang. Nach der schummerigen und sehr eng bestückten Rosen-Ausstellung ist es hier sehr spartanisch:

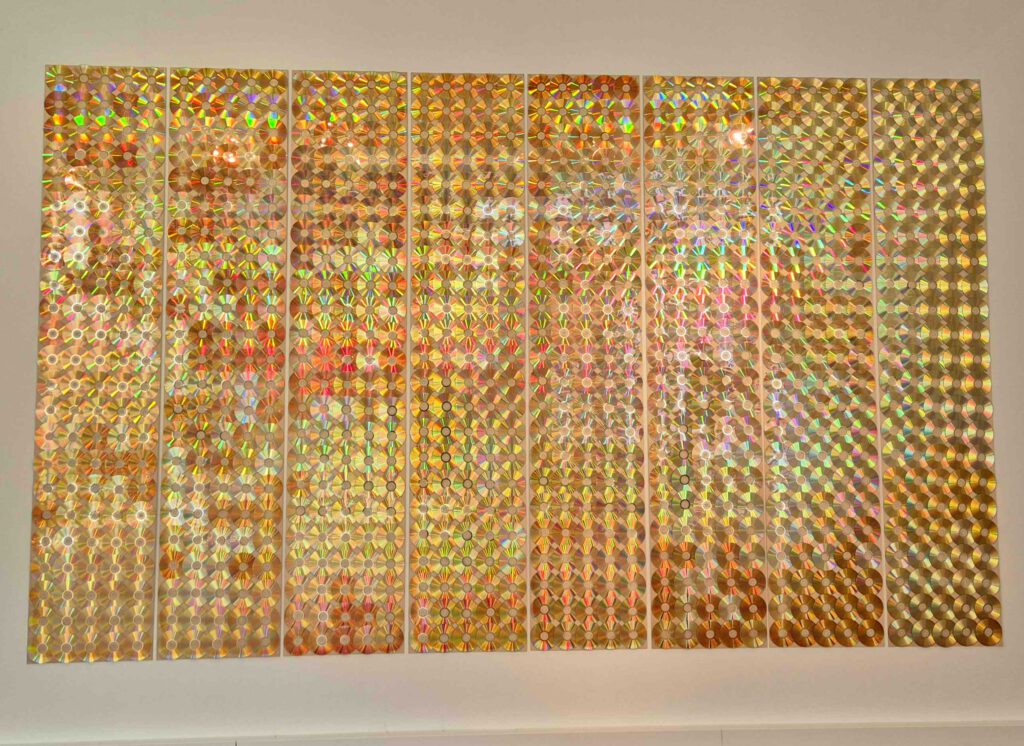

Aber auch an Glanzvollem fehlt es nicht: Eine CD taugt bestenfalls als Vogelscheuche, aber viele machen was her.

Der Lichtraum von Otto Piene zieht uns in seinen Bann: Man betritt ein abgedunkeltes Kabuff, setzt sich und lässt sich überraschen.

Dann treffen wir auf einen alten Bekannten, nämlich auf Ottmar Hörl. Wir haben ihn – also nicht ihn persönlich, sondern seine Kunst – kennengelernt, als er 2018 Eltville mit massenweise kleinen Gutenbergs in schwarz, rot und gold bestückt hat. Später ist uns einer seiner Optimisten auf einer Brücke in – ich glaube – Wertheim begegnet. Aktionskünstler Hörl macht witzige Sachen in großer Auflage 😂.

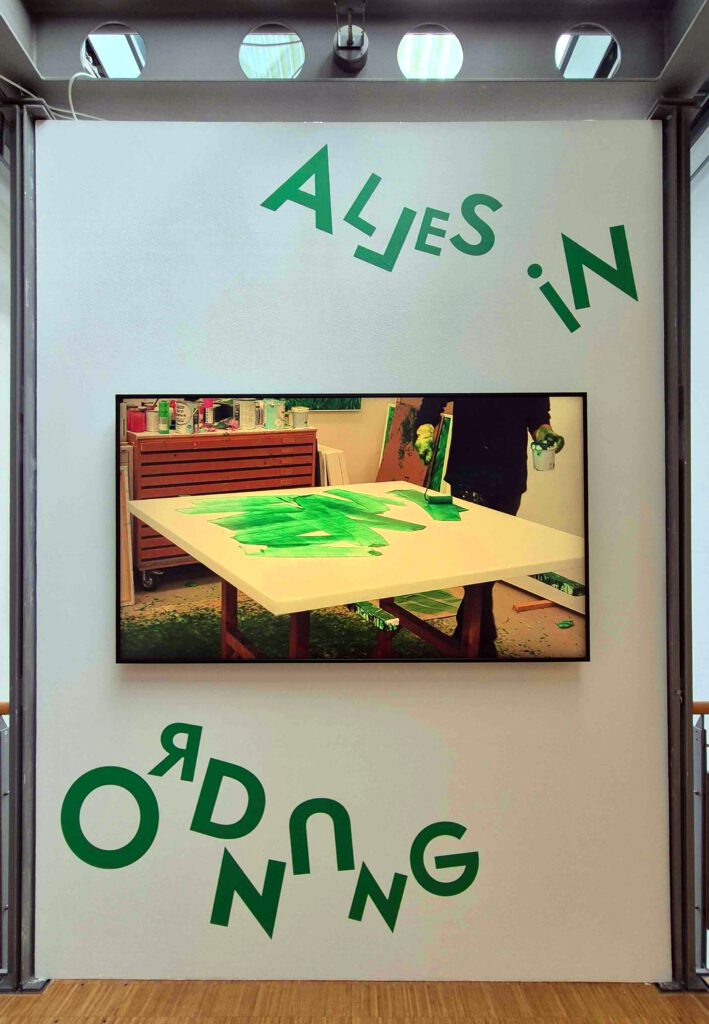

Hier wird seine Ausstellung „Alles in Ordnung“ gezeigt, schon deren Plakat zeigt, was Hörl unter Ordnung versteht.

Dieses schwindelerregende Bild resultiert aus der Zusammenarbeit der Kamera mit einer Bohrmaschine. Wie genau das funktioniert hat – keine Ahnung. Eigentlich müsste sich ja alles drehen 🤔.

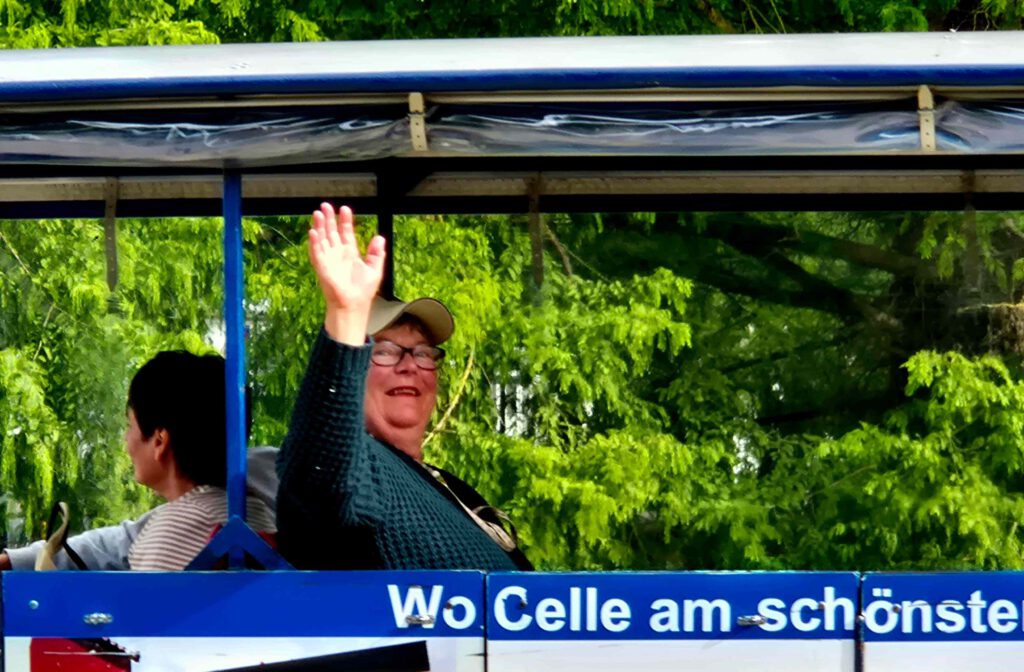

Um 17 Uhr schließen die Museen und weil noch Zeit bis zum nächsten TOP ist, beschließe ich spontan, eine Fahrt mit Celles Petit train zu machen, während Volker einen Walk in the Schlosspark unternimmt und eine Hefekaltschale trinkt.

Dann drehen wir noch schnell eine Runde über den Hafen, dessen Architektur bedenklich an den Zollhafen in Mainz erinnert – und schaffen es gerade rechtzeitig vor einem opulenten Regenschauer, im Dackels und Krohne anzukommen.

Hier kredenzt man Rohlade, was weder Lautmalerei noch ein Tippfehler ist, sondern eine alte Kreation des Hauses, die in Celle zur Spezialität wurde: Rohe Roulade eben. Dünn geschnittenes und plattiertes Rindfleisch, gefüllt mit Speck, Zwiebeln und Gewürzgurke. Schmeckt nicht übel!

Als Digestiv gibt es Ratzeputz, ein ingwerlastiger Kräuterschnaps mit 58 Umdrehungen, der es mit einer Chilischote locker aufnehmen kann 🔥.

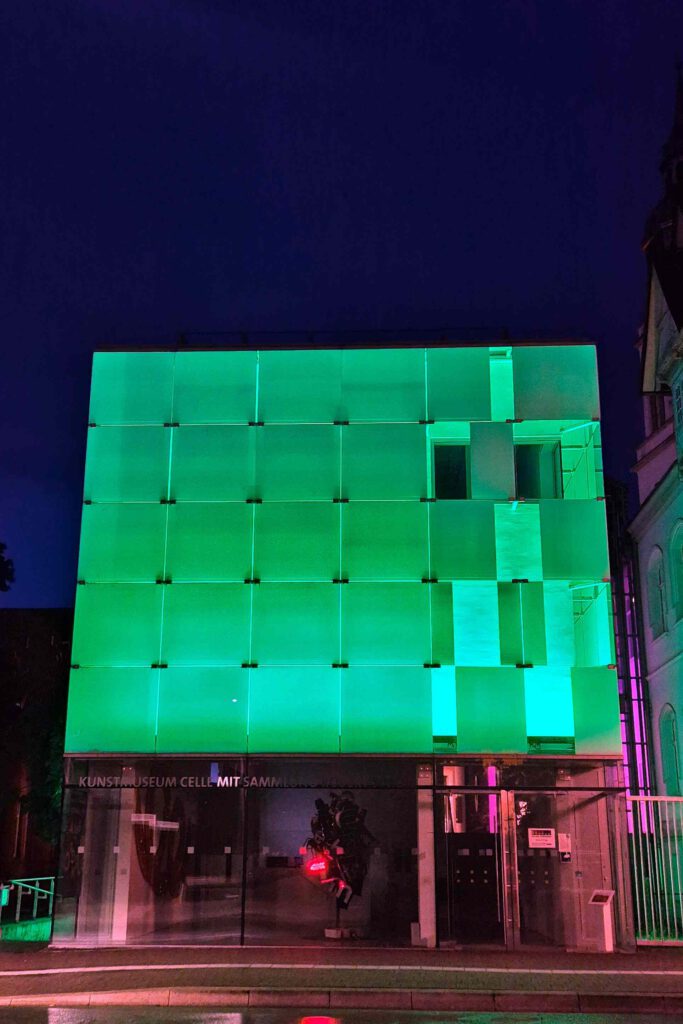

Und wer nun glaubt, das TagEsprogrmm sein nun durch, der irrt! Wir müssen im bzw. um das Museum noch „nachsitzen“, denn das Kunstmuseum ist das einzige 24-Stunden-Museum der Nation. Nachts wird es selbst zum Kunstwerk und leuchtet als farbiger Kubus mit dem Schloss um die Wette.

Und auch ein Gang ums Museum herum und ein Blick ins Innere lohnt sich: Neben den leuchtenden CDs erscheinen noch andere Motive, interaktive Leuchtmuster erscheinen beim Vorbeigehen und auch die „Feuerwerkskörper“ scheinen bei Nacht von sich aus zu leuchten. Schön ist das!

*************************************************************

So, ich habe fertig mit Celle! „Ein Haufen Zeuch“ wie Volker grade sagt, nachdem ich nun endlich alles oder zumindest das Nötigste niedergeschrieben habe. Fasse dich kurz ist halt meistens nicht so mein Ding 🤷.

Wer Tippfehler etc. gefunden hat kann sie behalten – der Beitrag ist noch nicht Korrektur gelesen.