Dienstag, 5. bis Montag, 12. August: Basecamp Leopardenstraße

Den Hamburgaufenthalt – eigentlich sogar die ganzen 6 Wochen Wech – haben wir um die Verfügbarkeit des ultimativen WoMo-Stellplatzes bei Gaby in Stellingen/Eimsbüttel geklöppelt. Von hier sind es maximal 7 km, egal wo man hin will – Landungsbrücken, Elbphilarmonie, Stadtpark, Planten und Blomen, St. Pauli …

Und dank der klasse Radwege kann man alles am schnellsten und einfachsten mit den Fahrrädern erreichen.

Mittwoch, 6. August 2025: Piraten und Löwen

Zum Warmup fahren wir am Mittwoch (dennoch) mit den Öffis in die Hafencity und machen eine Stadtführung mit niemand Geringerem als Claas Störtebeker, Hamburgs berühmtestem Piraten.

Er erwartet uns vor dem Maritim-Museum, allerdings nackig und in Handschellen. Es ist ein Geocache, der Störtebeker Freigang gewährt und zwar ein wirklich außergewöhnlicher und als „Hörspaziergang“ klasse gemachter Multi, der uns mit 11 Audiofiles durch die Stadt leitet. Die Sprechstimme, die Begleitgeräusche, das Storytelling, der Erzählstil – alles wirklich super gemacht.

Klaus oder Claas Störtebeker ist zwar keine historisch belegte Person, trotzdem oder gerade deswegen ranken sich um ihn zahlreiche Geschichten. Geboren sei er um 1360, gestorben angeblich am 20. Oktober 1401 in Hamburg. Er galt als wagemutig und überaus trinkfest, soll einen 4-Liter Humpen Bier in einem Zug ausgetrunken haben, was ihm seinen niederdeutschen Namen einbrachte: Störtebeker = Stürz den Becher.

Als Anführer einer Freibeutertruppe war er zunächst im Auftrag des schwedischen Königs unterwegs, um dänische Schiffe aufzubringen. Dank Kaperbrief konnte die Beute frei auf dem Markt verkauft werden – staatlich legitimierte Piraterie, wie sie bis zur Pariser Seerechtsdeklaration vom 16. April 1856 üblich war! Nicht alle schlossen sich diesem Abkommen an: Noch heute hat der Kongress der Vereinigten Staaten gemäß der Verfassung das Recht, nach Abzeichnung durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Kaperbriefe auszustellen 😲. Davon wurde zwar zuletzt 1815 Gebrauch gemacht, aber wer weiß was passiert, wenn Trump das rauskriegt 🏴☠️.

Bald verlegte sich Störtebeker auf das Ausrauben der reich beladenen Hansekoggen auf der Nord- und Ostsee, was der mächtigen Händlervereinigung und der Hansestadt Hamburg gewaltig missfiel.

Von Hans Bohrdt – Hans Bohrdt, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80633051

Zwei sogenannte Friedeschiffe eskortierten fürderhin die Hansekoggen und machten Jagd auf die Piraten. Eines davon, die Bunte Kuh, brachte am 22. April 1401 Störtebekers Schiff Toller Hund vor Helgoland auf und nahm die ganze Mannschaft nebst Kapitän gefangen.

Gemeinfrei, https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=977730

Klaus Störtebeker wurde am 21. Oktober 1401 mit 72 Gefährten auf dem Grasbrook vor Hamburgs Hafeneinfahrt enthauptet.

Und natürlich ranken sich auch um seinen Tod Legenden:

So soll Störtebeker dem Rat für Leben und Freiheit eine goldene Kette angeboten haben, die um die ganze Stadt reichen sollte – was der Rat aber zurückwies.

Störtebekers Schiff wurde verkauft. Als der neue Besitzer die Säge ansetzte, um es zu zerlegen, traf er auf etwas Hartes: In den Masten verborgen war der legendäre Piratenschatz, ein Mast mit Gold, der zweite mit Silber, der dritte mit Kupfer gefüllt. Aus dem Gold ließ er eine Krone für den Turm der Katharinenkirche anfertigen.

Einer anderen Legende nach soll der Bürgermeister von Hamburg, versprochen haben, allen Männern das Leben zu schenken, an denen Störtebeker nach seiner Enthauptung vorbeiginge. An elf Männern schritt der Geköpfte vorbei, bevor ihm der Henker den Richtblock vor die Füße warf (bzw. ihm laut einer anderen Version ein Bein stellte). Nach dem Sturz des Piraten brach der Bürgermeister sein Versprechen, alle Seeräuber wurden enthauptet und ihre Köpfe längs der Elbe aufgespießt. Martialische Sitten!

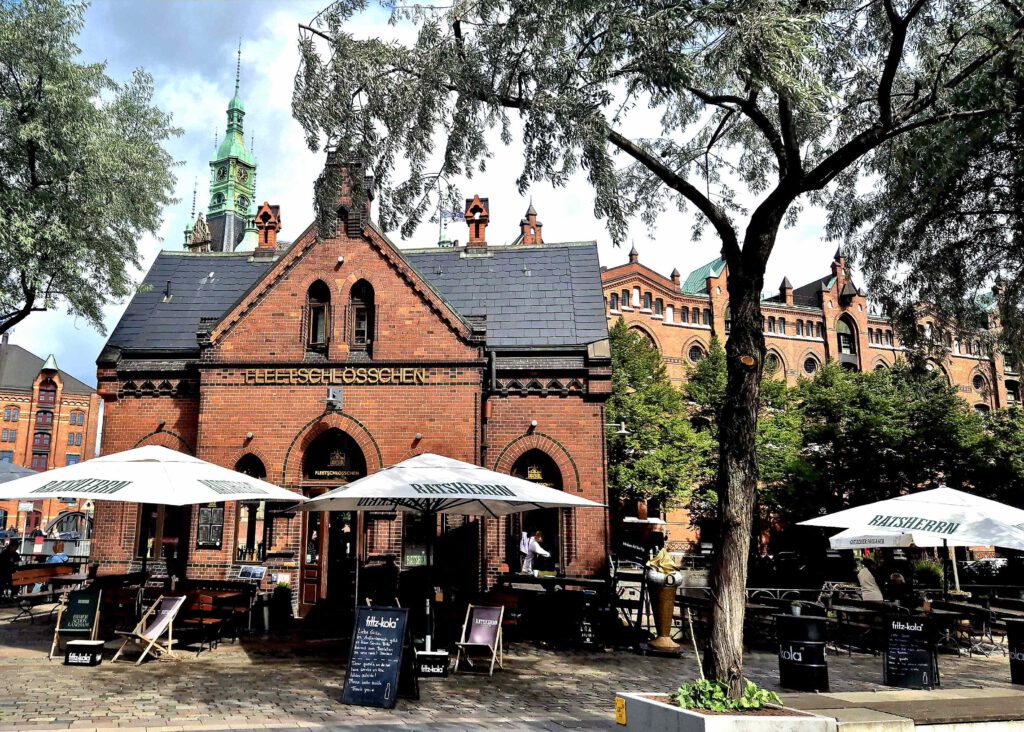

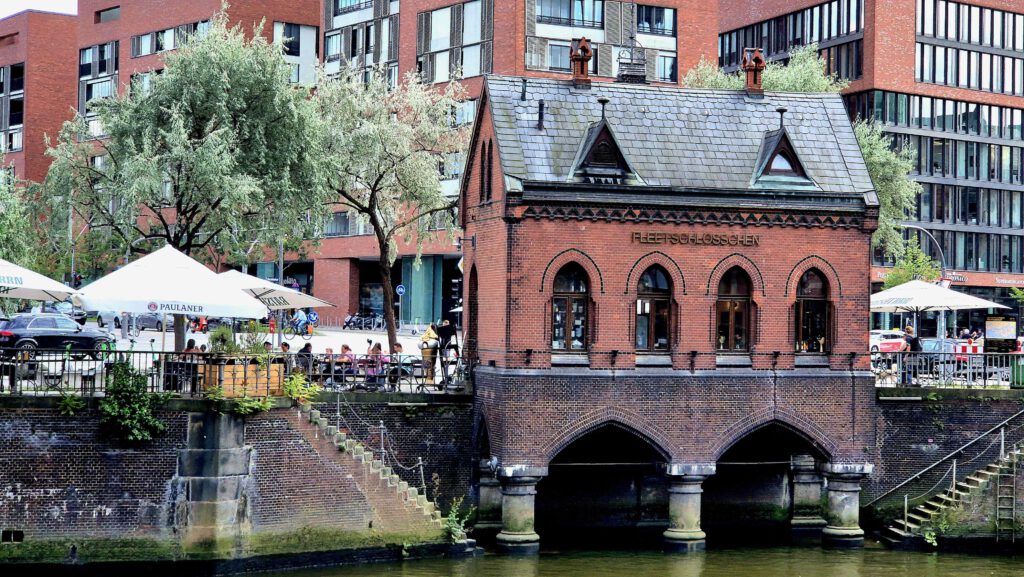

Neben den Geschichten um Störtebekers Leben und Tod lernen wir auf dem Weg auch noch einiges über das alte und neue Hamburg. Zum Beispiel, dass das Fleetschlösschen, in dem wir uns mit Franzbrötchen und Kaffee stärken, ursprünglich eine Zollstation gewesen ist, später Brandwache, dann Klohäuschen und schließlich „Kaffeeklappe„. Aber nicht zu Störtebekers Zeit, sondern viel später, im 19. Jahrhundert.

Wir schlendern durch die Speicherstadt – davon morgen bei der Stadtführung mehr – biegen wieder ab in die moderne Hafencity und in Richtung ihres Prunkstücks, der Elbphilarmonie.

Dann biegen wir ab in die Deichstraße, wo noch einige wenige Häuser der ursprünglichen Bebauung stehen. Die Althamburger Bürgerhäuser waren Wohn- und Geschäftshäuser der Kaufleute. Die meisten sind dem großen Stadtbrand im Jahr 1842 zum Opfer gefallen und danach hat man städtebaulich etwas ganz Neues errichtet: Das Kontorhausviertel und die Speicherstadt. Dort sind reine Büro- und Lagergebäude und damit waren (und sind teilweise bis heute) die Bewohner aus diesen Stadtbereichen verschwunden.

Von außen schon erkennbar, hatten die Häuser eine große, zweigeschossige repräsentative Diele, wo Waren ausgestellt und Käufer empfangen wurde. Dahinter befanden sich Arbeitsräume, im 1.+2. Stock Wohnräume und dahinter und darüber Speicher. Die Häuser sind recht schmal und bis zu 50 Meter tief – sie reichen bis zum Fleet auf der Rückseite.

Hier ist es das Nikolaifleet und wir erreichen es durch einen ganz schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern, eine Twiete. Und dann sind wir schier begeistert, denn vor uns tut sich zwischen den hohen alten (und neuen) Häusern am Fleet ein Ponton auf, der vom Haus der Bretagne, dem Ti Breizh bewirtschaftet wird.

Da brauchen wir keine Bedenkzeit: Eine Karaffe Cidre und eine Pause sind angesagt!

Diesen versteckten Ort mit seiner wunderschönen Kulisse hätten wir ohne Geocaching nie und nimmer entdeckt, da sind wir uns sicher!

Wir bleiben noch ein wenig im Nikolaiviertel und besuchen als nächste Station die Gedenkstätte Nikolaikirche. Das Kirchenschiff wurde im Juli 1943 durch alliierte Bomber der Operation Gomorrha zerstört und nicht wieder aufgebaut. Der Turm blieb weitgehend unversehrt.

Die Kirche geht zurück auf das 12. Jahrhundert und wurde ständig um- und ausgebaut. Vor allem den Turm hat man mehrfach erneuern müssen, weil er ein paar mal nach Bränden, Blitzeinschlag oder Unwetter einstürzte. Der bereits erwähnte große Brand von 1842 beschädigte die Kirche so sehr, dass man sie komplett abreißen und im neugotischen Stil neu errichten ließ – finanziert durch crowdfunding, private Spendensammlungen. 1874 war man fertig und der 147,3 Meter hohe Turm war 3 Jahre lang das höchste Bauwerk der Welt, bis zur Vollendung der Kathedrale von Rouen. Noch heute ist der Nikolaiturm die Nummer 6 der höchsten Kirchenbauten der Erde. Spitzenreiter ist das Ulmer Münster mit 161,5 Metern.

Klar, dass wir da hoch müssen (ich war schon beim letzten Hamburgbesuch auf eigene Faust oben), dafür muss man noch nicht mal Treppen steigen sondern fährt bequem per Aufzug zur Aussichtsplattform etwa auf halber Höhe des Turms.

Zum Rathaus – genau genommen ist es das Neue Rathaus – kommen wir natürlich auch noch.

Und zu einem Haus, das am Ort des ursprünglichen Hamburger Rathauses steht, das dem Stadtbrand 1842 zum Opfer gefallen ist.

In diesem Gebäude residiert die Patriotische Gesellschaft – eine Bezeichnung bei der man heutzutage wohl eher an Reichsbürger als an fortschrittliche Menschen denkt. Doch als sie 1765 gegründet wurde, war Patriotismus etwas fast radikal Aufklärerisches.

Der Leitspruch der PG lautet „Nützlich für Hamburg. Aktiv für die Menschen“ und zeugt vom bürgerschaftlichen Engagement: Nach ihrem Selbstverständnis gibt sie Anstoß für gesellschaftliche Verbesserungen, ist unabhängig von Parteipolitik und bietet ein Forum für den freien Austausch von Meinungen. Schwerpunkte sind Denkmalschutz und Stadtentwicklung, allgemeine und berufliche Bildung, Inklusion und interkultureller Dialog. Klingt ein bisschen wie die Satzung „meiner“ Alexander Karl-Stiftung. Nach eigenen Angaben ist die Patriotische Gesellschaft die älteste zivilgesellschaftliche Organisation im deutschen Sprachraum – was immer das bedeuten mag. Rechtsform ist ein Verein.

Auf Initiativen der Patriotischen Gesellschaft gehen einige Innovationen zurück, wie die Einführung des Blitzableiters und des Kartoffelanbaus in Hamburg, die Gründung der ersten Sparkasse in Europa und der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, der Vorläufer des Arbeitsamts für Hafenarbeiter und die Anfänge des Berufsschulwesens, der Fachhochschule und der Hochschule für bildende Künste. Also eindeutig keine Reichsbürger!

Zum Abschluss (nachdem wir das Finaldöschen des Geocaches problemlos finden konnten), stärken wir uns im schicken Restaurant Goldbach, damit uns beim anstehenden Abendevent nicht der Magen knurrt.

Und das ist – endlich – das hier:

Aber es bleibt noch Zeit, um ein wenig auf die Elbe zu schauen.

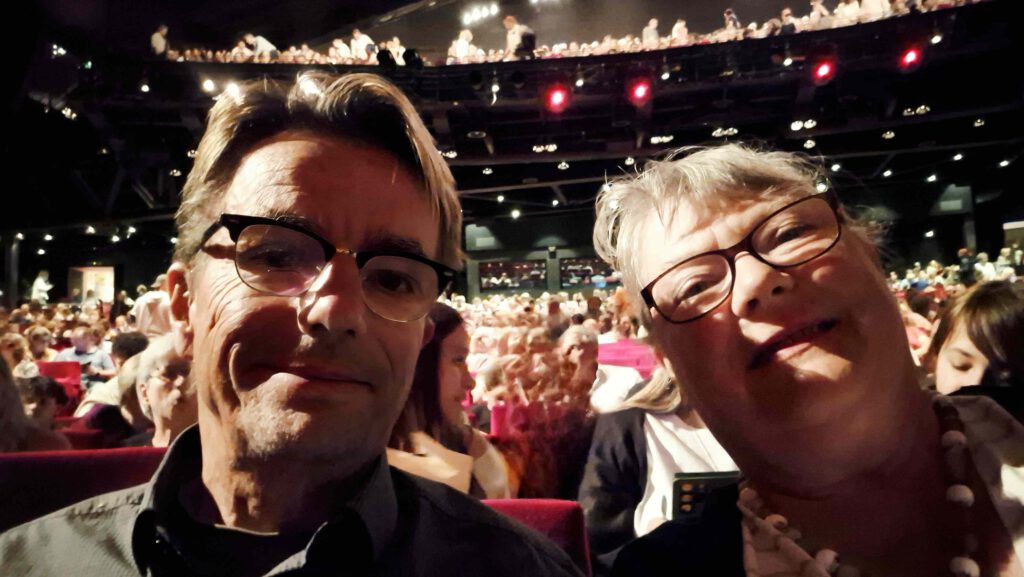

Im Musical-Theater ist Fotografieren nicht erlaubt. Besser so, sonst hätten alle – ich inbegriffen -, ständig geknipst. Aber ein Selfie darf es vor Beginn dann doch sein.

Volker hatte super Karten besorgt: Wir sitzen in Reihe 2 und kriegen jede kleine Geste und Mimik der DarstellerInnen mit. Eine fantastische Vorstellung, die Kostüme und das Bühnenbild sind sensationell! Die gut 3 Stunden vergehen wie im Flug. Kein Wunder, dass hier seit 2001 fast jede Vorstellung ausverkauft ist (bei satten Preisen! Wir haben ca. 180 Euro pro Karte berappt).

Donnerstag, 7. August 2025: Die Flusi, ein Pendel und Stattreisen in Kontorhausviertel und Speicherstadt

Am Donnerstag (und den übrigen Tagen) fahren wir mit den Rädern in die Stadt – wie eingangs gesagt ist das dank eines prima Netzes aus Fahrradstraßen und Radwegen praktisch, schnell und sicher.

Als erstes statten wir der evangelischen Flusschifferkirche, der Flusi einen Besuch ab, die im Binnenhafen liegt und sich um das Seelenheil der Menschen zu Fluss und zur See kümmert. Das macht sie sehr unaufdringlich – es ist ein Angebot, dass jeder wahrnehmen kann.

Ein Kirchenschiff – im wahrsten Sinn des Wortes und ein sehr einladender, schöner und ruhiger Ort 🙂.

Danach lockt ein Cache uns in ein sehr modernes Bürogebäude, in dessen Treppenhaus wir ein riesiges Pendel bewundern können. Herr Foucault lässt grüßen!

Das Original hängt im Pariser Pantheon an einem 67 Meter langen Seil mit 28 kg Pendelkopf, dessen Spitze die Erdrotation in feinen Sand „zeichnet“ – ein augenscheinlicher Beweis, den Léon Foucault 1851 führte.

Dann ist eine kleine Stärkung angesagt, wir „landen“ schon wieder im Fleetschlösschen, wo es für mich lecker Backfisch gibt und für Volker Labskaus.

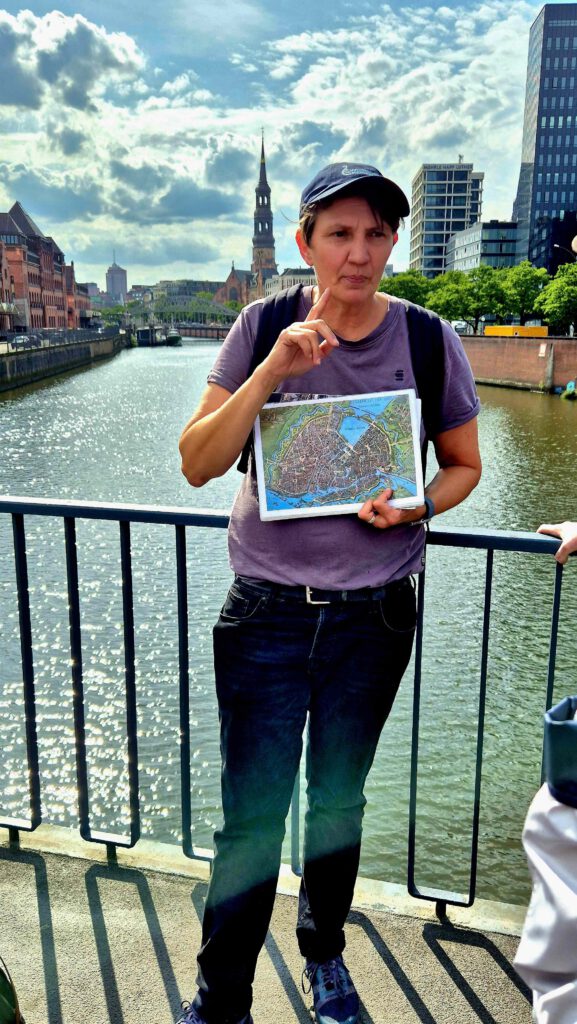

Dann geht’s zur Jacobikirche, zur ersten von zwei Stadtführungen mit „Stattreisen“.

Die sind für uns umsonst, denn in unserem Mitgliedsbeitrag für Geografie für alle ist eine Stattreisen-Card inklusive. Den Verein Stattreisen gibt es in allen großen Städten in Deutschland und wir sparen pro Führung 18 Euro!

Den Namen der Stadt- (oder Statt-) Führerin hab ich vergessen, aber sie ist Kunsthistorikerin und sehr kompetent. Und sehr schnell 🥵🏃♀️.

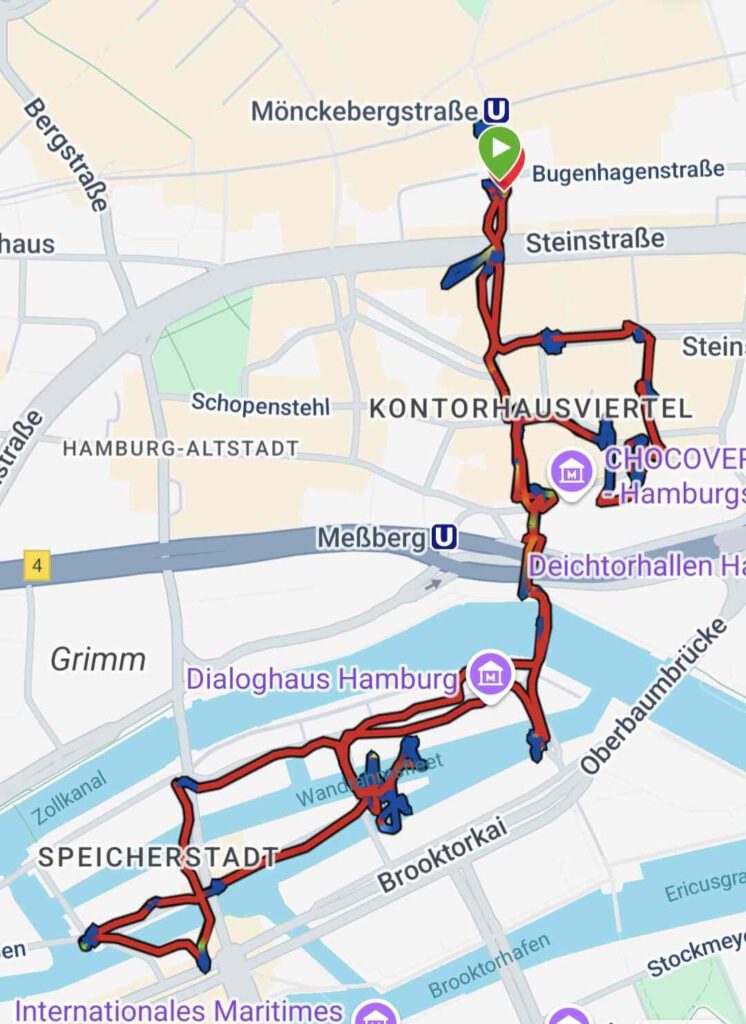

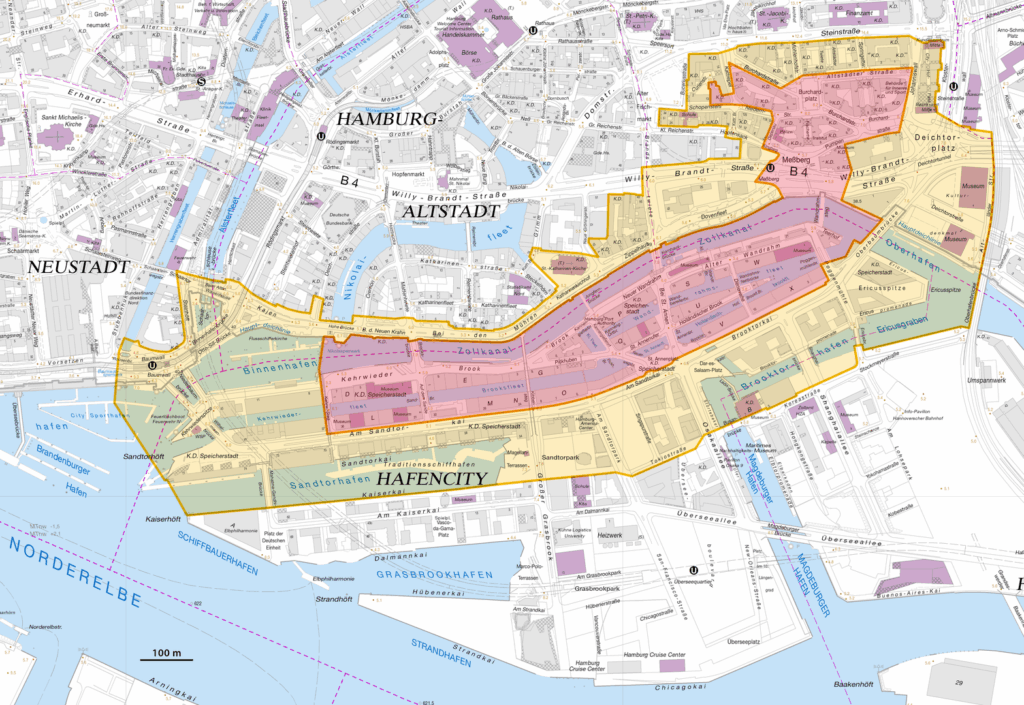

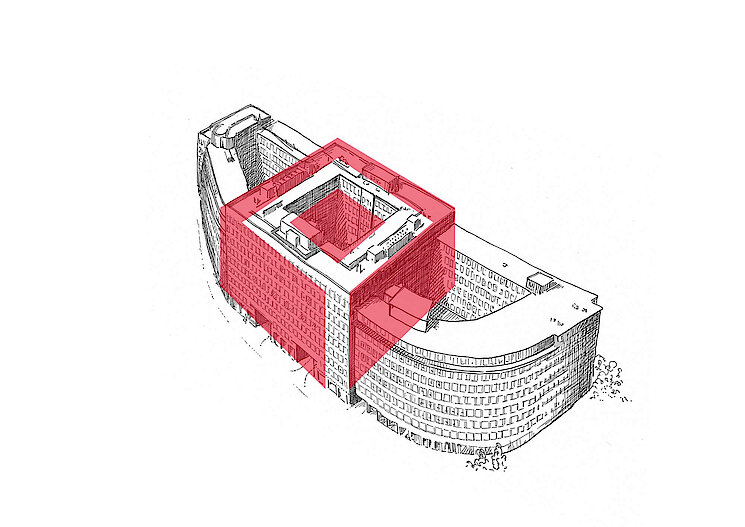

UNESCO Weltkulturerbe Kontorhausviertel und Speicherstadt – das ist das Thema der Führung und wir beginnen im Kontorhausviertel – auf dem Plan oben rechts.

Von NordNordWest-Eigenes Werk mittels:Digitale Karte 1: 5000 Hamburg by Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, 2014http://www.hamburg.de/weltkulturerbe/2817596/speicherstadt-kontorhausviertel/, dl-de/by-2-0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41567282

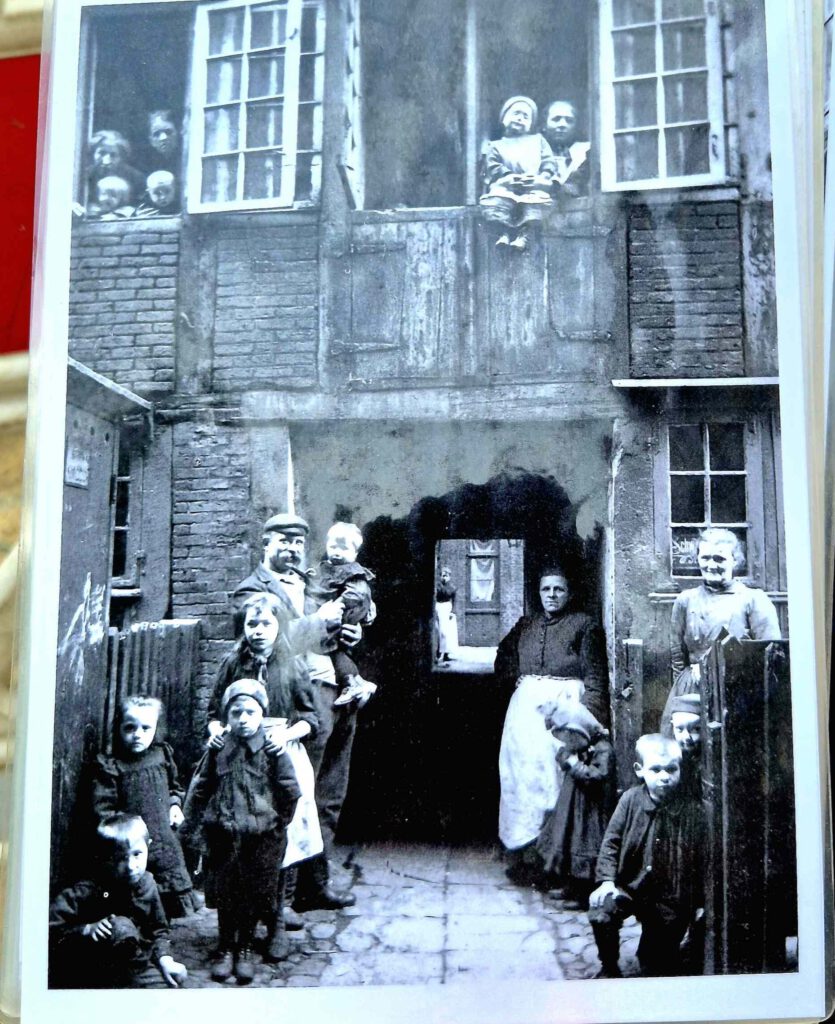

Um den heutigen Burchardplatz entstand ab dem 17. Jhdt ein Gängeviertel mit engster Wohnbebauung, labyrinthartigen Hinterhöfen und schmalen Gassen (Twieten), (nur) so breit, dass ein Sarg hindurchpasste. 20.000 Obdachlose nach dem Brand von 1842 und der Neubau der Speicherstadt führten zu einer weiteren Verdichtung.

Was auf dem historischen Foto vielleicht romantisch anmuten mag, war in Wahrheit ein Elendsquartier für Hilfsarbeiter und andere arme Leute: Eine Kanalisation gab es nicht, das Trinkwasser kam ungeklärt aus der Elbe, Müllabfuhr war Fehlanzeige, der Wohnraum winzig, die Belegung hoch – Tag- und Nachtschläfer teilten sich die Betten, es war schmutzig, stickig und … tödlich. Mehrfach brach die Cholera aus und 1892 raffte die größte Epidemie fast 9.000 Menschen dahin – und das waren zumeist nicht die wohlhabenden Beamten und Kaufleute. Der herbeigerufene Robert Koch konstatierte entsetzt: „Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie in den sogenannten Gängevierteln, die man mir gezeigt hat […] Ich vergesse, daß ich mich in Europa befinde.“

Es musste nun etwas geschehen, auch oder sogar vor allem, um aufkommende Proteste zu besänftigen. Und wie immer, wenn man eigentlich nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, der in diesem Fall Kommission hieß. Die kam – hört, hört! – zu dem Ergebnis, man müsse die Gängeviertel niederreißen und für die Menschen breite Straßen mit schönen Wohnhäusern wie in den Avenuen von Paris bauen. Statt das zu tun, begann man 1893 mit der Sanierung der marodesten Häuser, ließ aber bald wieder davon ab, da den hohen Kosten nur geringer Nutzen und wenig Prestige gegenüber standen. Außerdem ließ die Angst vor einem neuen Ausbruch der Cholera nach.

Doch war das Gängeviertel auch Keimzelle sozialdemokratischer, sprich aufrührerischer Gedanken (die waren damals deutlich radikaler als heute), und man entschied sich 1897 dann doch für eine Komplettsanierung, um den Unruheherd loszuwerden. Leider „vergaß“ man, bezahlbare Ersatzwohnungen für die Tausenden Betroffenen zu schaffen: es entstanden zwar neue Wohnhäuser, da für diese jedoch keine Mietpreise festgelegt wurden, konnten sich die Arbeiter das Wohnen dort nicht leisten. Und in der Altstadt wurde erst gar kein neuer Wohnraum gebaut, hier entstand zwischen 1. und 2. WK unter der Federführung des Bauddirektors Fritz Schumacher das Kontorhausviertel mit großen Büro- und Geschäftshäusern.

Der Begriff Kontor kommt übrigens vom französischen compter = zählen.

Vorne links der Meßberghof früher Ballinhaus nach dem jüdischen Direktor der HAPAG, von den Nazis umbenannt, dahinter das spitz zulaufende Chilehaus und rechts der riesige Sprinkenhof

Von Wolfgang Meinhart, Hamburg – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=334420

Und das wurde zusammen mit der Speicherstadt 2015 als UNESCO Welterbe deklariert.

Quelle: https://geschichtsbuch.hamburg.de und natürlich die Stadtführung

Den Baustil nennt man Klinker- oder Backsteinexpressionismus. Er entstand zur Gleichen Zeit wie die Neue Sachlichkeit des Bauhauses, war aber nicht ganz so nüchtern und schlicht, sondern verwendete auch Schmuckelemente, runde, geschwungene und gezackte Formen.

Was Stein auf Stein gemauert aussieht ist indes nur Fassade: Es sind Stahlbeton-Skelettbauten, die Klinker sind nur Dekoration, Blendmauerwerk. Die Innenwände tragen nicht und können beliebig versetzt werden, ideal für variable Raumgestaltung. Typischerweise wurden diese Kontorhäuser von ihren Bauherren von vornherein als Mietobjekte für mehrere Nutzer gebaut, da war das sehr sinnvoll.

Rechts: Um 1928 ist der Mittelblock fertiggestellt. Drumherum noch restliche Häuser des Gängeviertels

Typischerweise haben die meisten Häuser kupfergedeckte Dächer. Die oberen Stockwerke sind meistens als Staffelgeschosse etwas von der Hauptfront zurückgesetzt, das wirkt dann nicht so klotzig.

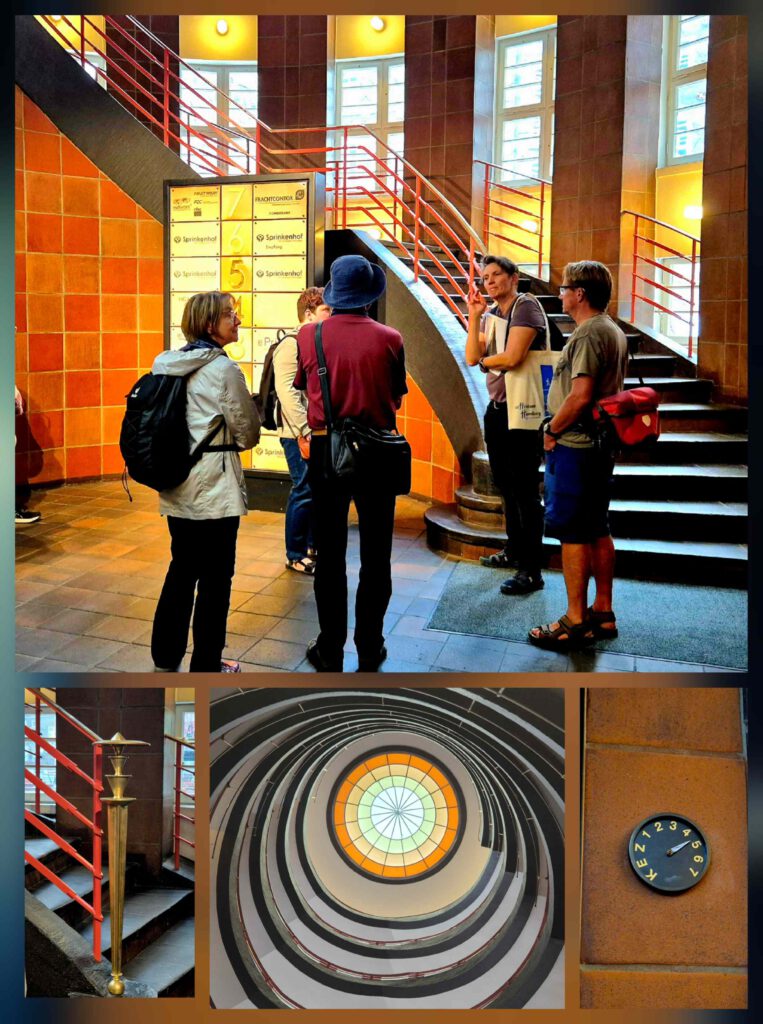

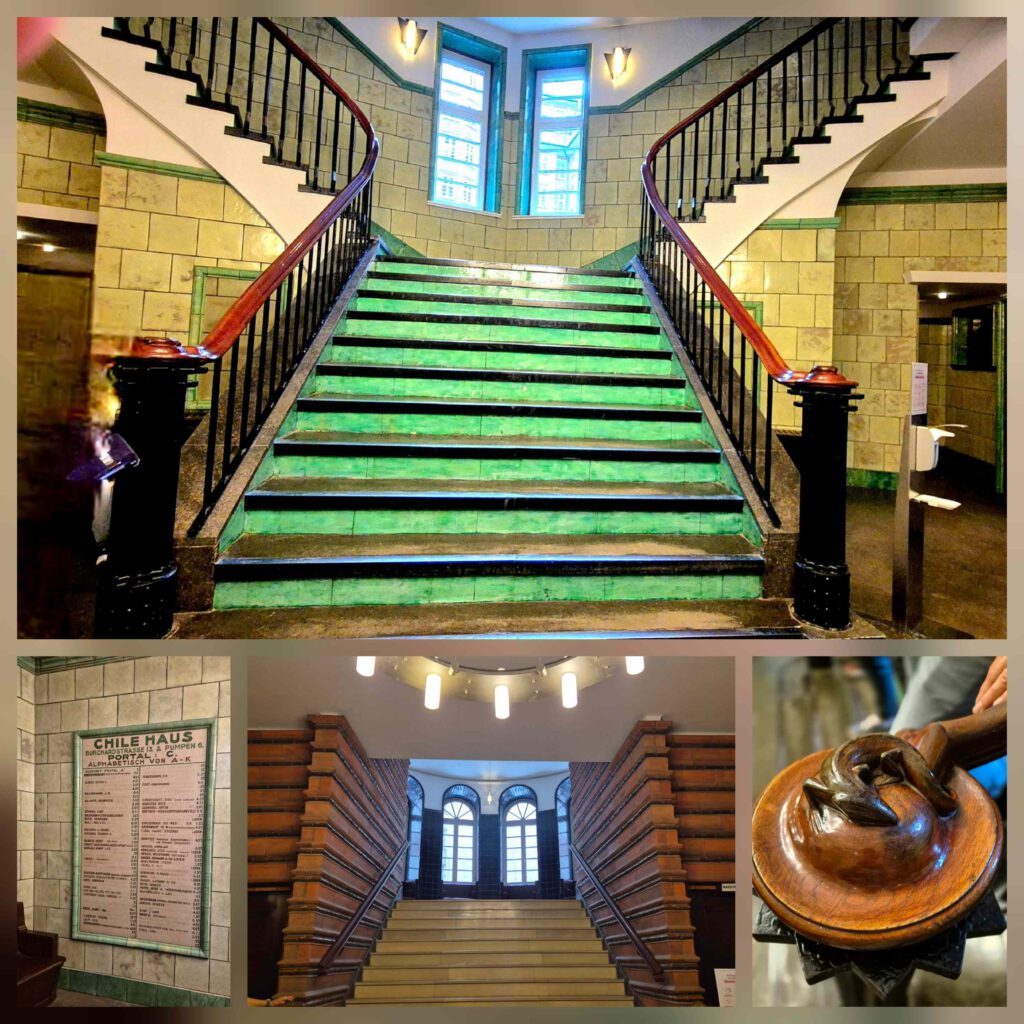

Ein Kontorhaus hat einen repräsentativen Eingangsbereich mit 1,5 bis 2-facher Geschosshöhe. Nach oben werden die Treppenhäuser schlichter. Paternoster verbinden die Stockwerke. Geheizt wird zentral, Telefon- und Rohrpostanlagen sorgen für Kommunikation.

Sicherlich das ikonischste Gebäude des Kontorhausviertels ist das Chilehaus mit seinem spitzwinklig-dreieckigen Grundriss, der an einen Schiffsbug erinnert. Sein Baumeister Fritz Höger, ein Autodidakt, gilt als einer der führenden Vertreter des Backsteinexpressionismus. Leider war er (später) ein strammer Nazi.

Die Fassade ist mit Lisenen (senkrechten Vorsprüngen) so geschickt gestaltet, dass die 2.800 Fenster aus vielen Blickwinkeln dahinter verschwinden.

Auftraggeber war der britisch-deutsche Unternehmer Henry B. Sloman, der durch den Handel mit Chilesalpeter ein Vermögen gemacht hatte. Er galt als reichster Mann Hamburg. Vielleicht trug dazu auch seine Sparsamkeit bei: So hatte Sloman die Klinker für die Fassade vor Baubeginn selbst billig gekauft: Es war Ausschussware. Architekt Höger erst nicht erfreut, später aber begeistert, weil die unterschiedlichen Farben der Klinker die Fassade nicht eintönig erscheinen lassen.

Wir verlassen dann das Kontorhausviertel und gehen über den Wandrahmsteg in die Speicherstadt. Von hier aus hat man auch einen guten Blick auf das neue Verlagshaus des Spiegel, an dem man von 2007 bis 2011 gebaut hat – also doppelt so lang wie am viel größeren Chilehaus.

Die Speicherstadt wurde ab 1883 gebaut – auch hier musste die Mischbebauung aus Wohn-, Geschäfts- und Lagerhäusern einer neuen Monofunktionalität weichen. Die Hausbesitzer wurden enteignet, 1.100 Häuser niedergelegt, 20.000 Menschen zwangsumgesiedelt. Grund war aber nicht der Brand, sondern das Deutsche Reich und der Zoll.

1833 wurde in Preußen der Deutsche Zollverein gegründet, mit dem Ziel, einen deutschen Binnenmarkt zu schaffen, dem sich möglichst viele, wenn nicht alle kleinen und klitzekleinen Königreiche, Herzogtümer und sonstigen Hoheitsgebiete des Deutschen Bundes anschließen sollten. Was sie auch taten und damit die deutsche Einigung auf wirtschaftlicher Ebene vorwegnahmen. Die Bedeutung dieses Vereins lässt sich leicht veranschaulichen: Wenige Jahrzehnte vorher gab es in „Deutschland“ (das es ja noch nicht gab) 1800 Zollgrenzen. Wer Ware von Königsberg nach Köln transportierte wurde etwa achtzigmal kontrolliert und nicht selten zur Kasse gebeten, denn mangels Einkommensteuer waren Verbrauchssteuern und Zölle die Haupteinnahmequellen. Andererseits behinderte die zollpolitische Zersplitterung die industrielle Entwicklung und verteuerte den innerdeutschen Handel.

Unter dem Einfluss napoleonischer Modernisierungen schlossen sich einzelne Regionen ab 1800 zusammen und schufen zollfreie Binnenmärkte und eine einheitliche Zollpolitik nach außen. Das mündete in den beschriebenen Deutschen Zollverein, dem bis zur Reichsgründung fast der gesamte deutsche Bund angehörte.

Fast. Denn wie das gallische Dorf von Asterix vor den Römern, so blieben Hamburg und Bremen bis 1888 als Freihäfen außerhalb der Grenzen des Zollgebietes. Freihafen bedeutet, dass Waren zollfrei in den Hafen gebracht und zollfrei gelagert, verarbeitet und weitertransportiert werden können. Werden sie jedoch aus dem Freihafen heraus verkauft, fällt Zoll an. Also Freihandel nach innen und Zollschranken nach außen.

Mit der Reichsgründung war Schluss mit der Sonderstellung der Hansestädte. Sie mussten sich – mit Karenzzeit – der Zollpolitik und dem Zollgebiet des deutschen Reichs anschließen.

Doch die Hamburger handelten einen (neuen) Freihafen heraus. Nicht mehr im ganzen Stadtgebiet, sondern in einem abgegrenzten Areal sollte weiterhin das angestammte Privileg der Hamburger Kaufleute gelten, Importgüter zollfrei zu lagern, zu veredeln und zu verarbeiten. Dafür baute man die Speicherstadt, deren erster Abschnitt 1888 als Freihafengebiet eröffnet wurde.

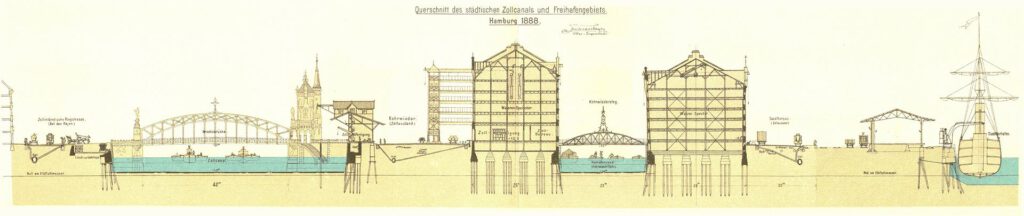

Von de:Benutzer:Staro1 – Originally uploaded on de.wikipedia as Bild:00426v.jpg, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=726901

Verwaltet wurde und wird die Speicherstadt bis heute von der HHLA, der Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft, die in diesem prächtigen Gebäude gegenüber dem Fleetschlösschen residiert.

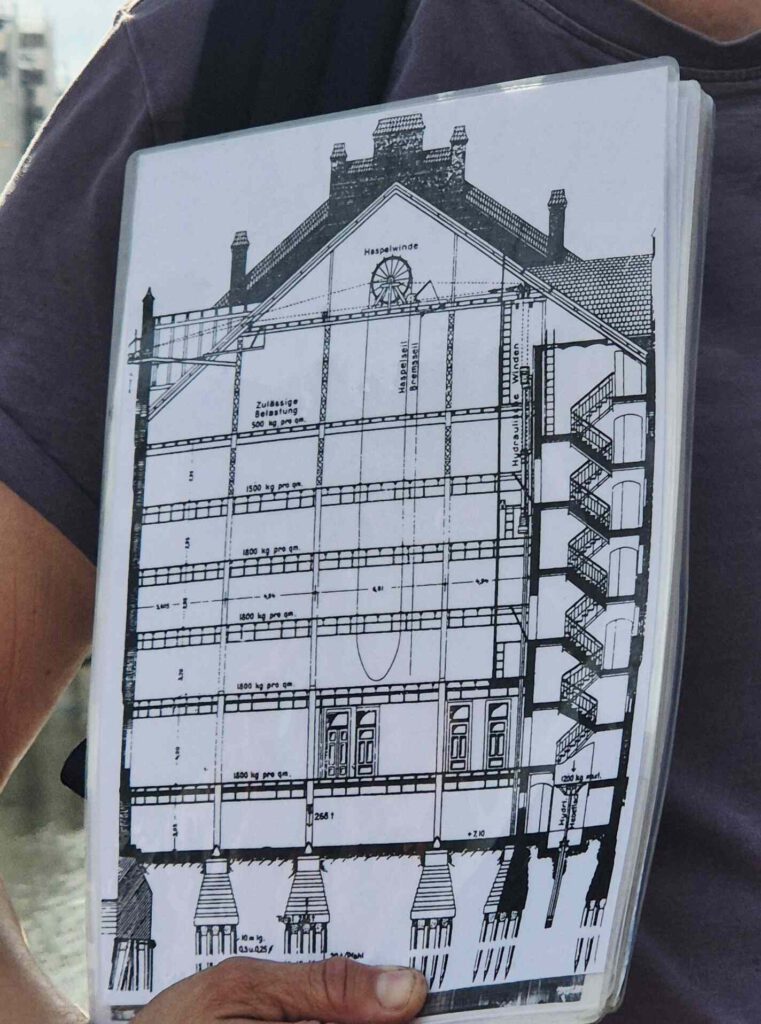

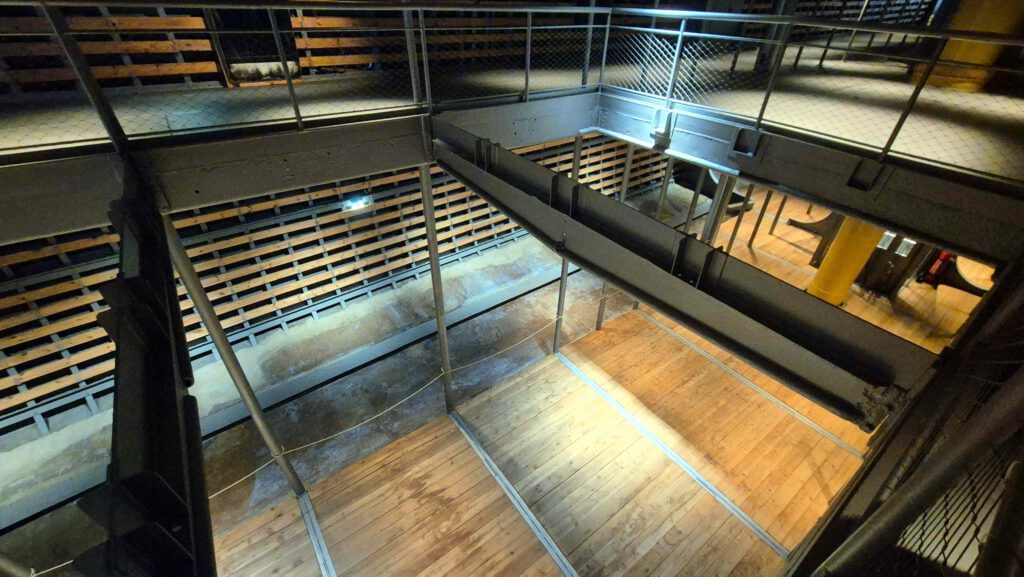

Die Lagerhäuser sind anders als die Kontorhäuser wirklich Stein für Stein aus Mauerziegeln/Backsteinen gebaut. Sie haben 5 Böden (Stockwerke), die Waren wurden mit Seilwinden von außen durch die Wandöffnungen auf die Speicherböden gehievt. Die Gebäude stehen auf „Fundamenten“ von 12 Meter langen Nadelholzstämmen. Auf einer Seite haben sie Anbindung ans Wasser (Fleet) und auf der anderen Seite an die Straße. In den Lagerhäusern herrschen relativ gleichmäßige klimatische Lagerbedingungen. Gelagert wurde Stückgut (also alles, was in Kisten, Fässer oder Säcke verpackt ist oder wass keine Verpackung braucht), vor allem Kaffee, Tee, Gewürze und Teppiche.

Aus dem Hamburger Freihafengebiet, Hamburg 1888, Strumper & Co, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3700095

Heute sind neben Teppichhändlern, Museen und Eventlocations vor allem Ateliers, Architekturbüros und Agenturen in den Speichern untergebracht. Und mit die teuersten Wohnungen Hamburgs.

Kritik an der Einstufung als UNESCO Welterbe möchte ich zum Schluss nicht unerwähnt lassen: Und zwar geht es um die mangelnde Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, in der Hamburger Großhändler entweder mittelbar als Handelspartner oder direkt als Plantagenbesitzer maßgeblich an der Ausbeutung der Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika beteiligt waren. Angeblich herrscht auch in den Museen der Speicherstadt diese koloniale Amnesie. Das werden wir uns beim nächsten Besuch ansehen, denn das Gewürz-, das Kaffee- und das Zollmuseum und einige andere stehen auf der ToDo-Liste.

Nach der Stadtführung machen wir uns alsbald auf nach Eimsbüttel. wo wir uns mit Andreas treffen, Volkers Schulfreund. Es ist ein sehr gemütlicher Abend, ein fröhliches Wiedersehen und Andreas‘ Lieblingsitaliener verwöhnt uns mit köstlichem Essen.

Freitag, 8. August: Peking, Singapur und Evergreens

Ja, Hamburg ist international. Vermutlich die internationalste Stadt Deutschlands, das Tor zur Welt eben. Exotischen Namen begegnet man hier an allen Ecken und Enden und im Hafen geht es besonders überseeisch zu.

In de Nähe der Landungsbrücken liegen als Dauergäste die Museumsschiffe Rickmer Rickmers (Großsegler, Baujahr 1896), Cap San Diego (Stückgutfrachter, Baujahr 1961) und nicht zu vergessen U-434, ein russisches U-Boot von 1976.

Doch der neue Star sei ein anderes Schiff, erzählt man uns: Die Peking, ein Frachtsegler der Reederei F. Laeisz von 1911. Sie liegt in einer abgelegenen Ecke des Hafens, beim Provisorium des Deutschen Hafenmuseums und da fahren wir also hin: Mit den Rädern zu den Landungsbrücken, durch den alten Elbtunnel (immer ein Erlebnis!) und dann noch 6 Kilometer durch das riesige Hafengelände bis zum Australiakai, wo die Peking liegt.

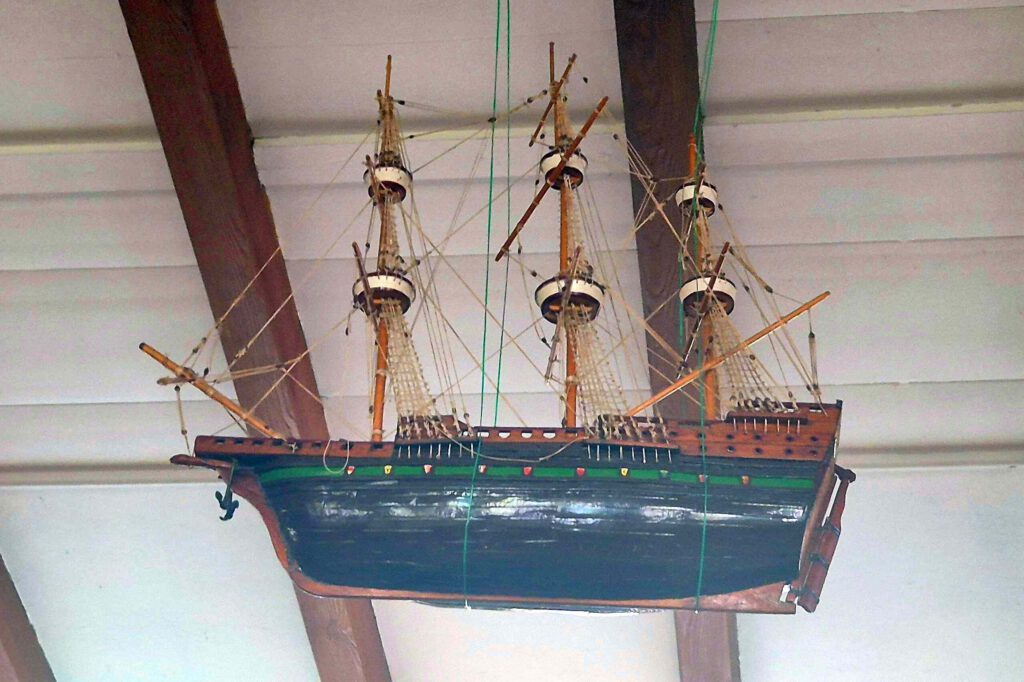

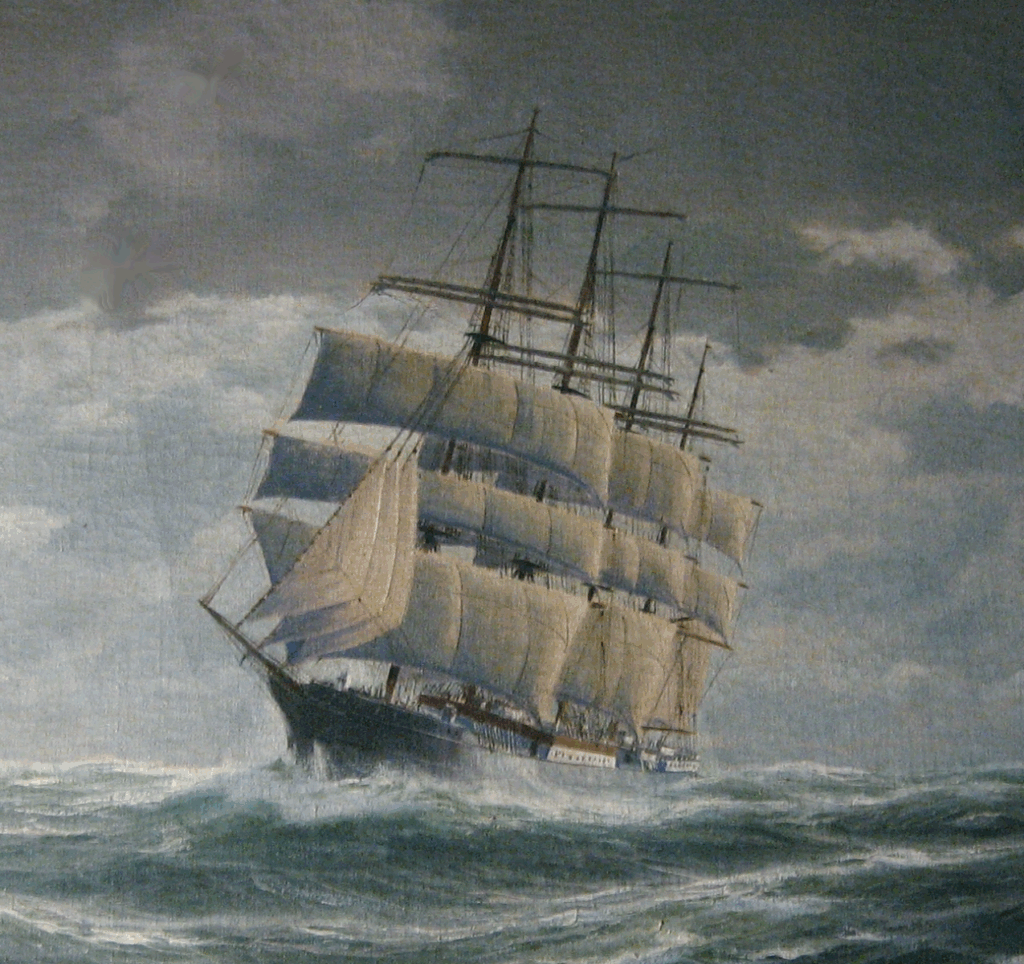

Das Bild zeigt die Peking mit voller Besegelung: Es ist ein klassischer Windjammer – das hat nichts mit jammern zu tun, sondern kommt vom englischen jam = pressen, quetschen und bezieht sich auf die Rahsegel, in die der Wind von hinten hinein“presst“. Komplett rah-getakelte Schiffe nennt man auch Vollschiffe (das hier ist aber eine Bark, die hat am hintersten Mast keine Rahen sondern Gaffeln).

Der Viermaster war auf „Salpeterfahrt“ nach/von Chile unterwegs, 3 Monate dauerte so eine gefährliche und strapaziöse Überfahrt über den Atlantik, um Kap Hoorn herum, wo im südlichen Winter wahrlich eisige Temperaturen herrschen.

Doch nach vier Fahrten war erst einmal Schluss – die Peking wurde 1914 in Chile beschlagnahmt und nach Kriegsende als Reparation an Italien übergeben. Doch die Italiener konnten mit dem Kahn nichts anfangen – die Reederei konnte das Schiff 1923 daher zurückkaufen und wieder zum Salpetertransport einsetzen. Seit 1926 fuhren zusätzlich zur regulären 32-Mann-Besatzung noch bis zu 45 Azubis der Handelsmarine mit.

1932 endete die Segelkarriere der Peking. Das Zeitalter der Frachtsegler war vorbei und Salpeter brauchte man auch keinen mehr, der konnte dank der Herren Haber und Bosch aus Luftstickstoff gewonnen werden.

Außerdem war Weltwirtschaftskrise und Laeisz verkaufte das Schiff an eine englische Hilfsorganisation für Kinder und Jugendliche. Die benannten es um in Arthusa, verlegten es nach Südengland und verankerten es als Internatsschiff in der Themsemündung. Im 2. WK diente es zwischenzeitlich auch als Truppenunterkunft und alles was nicht niet- und nagelfest war oder anderweitig gebraucht werden konnte, wurde demontiert.

Von unbekannt-Item held by John Oxley Library, State Library of Queensland, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12800168

1974 verkaufte die englische NGO das Schiff an eine amerikanische Stiftung, die es nach New York schleppen ließ, und unter dem Namen Peking Hamburg als Museumsschiff wieder auftakelte.

Die Handelskammer Hamburg und die Stiftung Hamburg Maritim versuchten seit 2001 den New Yorkern das Schiff wieder abzuschwatzen, aber man konnte sich nicht auf einen Kaufpreis einigen – im trump’schen Neusprech 😖 würde man sagen, es kam kein Deal zustande. Bis 2012 der Hurricane Sandy am Bestand des Museums großen Schaden anrichtete und man die demolierte Peking nun loswerden und sogar verschenken wollte. Die Freude hielt sich indes in Grenzen, denn der Windjammer war mittlerweile so beschädigt und marode, dass an eine Überführung nicht zu denken war. Die Rettung brachte – hört, hört – der deutsche Steuerzahler: Aus einem „kleinen“ Zuschuss für das geplante Deutsche Hafenmuseum in Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro wurden 26 Milliönchen für die Rückholung und Restauration der Peking abgezweigt. Mit einem Dockschiff traf sie 2017 in Brunsbüttel ein, wurde instandgesetzt und 2020 nach Hamburg verlegt, wo wir sie nun besichtigen können.

38 Millionen Euro stecken laut Wikipedia inzwischen in der Restaurierung des Seglers und fertig ist man immer noch nicht (kommt aber nur noch bissel Kleinkram).

Die Reederei F. Laeisz war bekannt für ihre schnellen Schiffe. Fast alle haben Namen die mit einem P beginnen – daher nannte man sie (Flying) P-Liner. Es sind bekannte Schiffe darunter wie die Preußen (ein 5-Master-Vollschiff!), Pommern, Passat und Padua, die meisten waren Viermastbarken (eine Bark hat am hintersten Mast Gaffelsegel) – die vielbesungenen Hamburger Veermaster 😉.

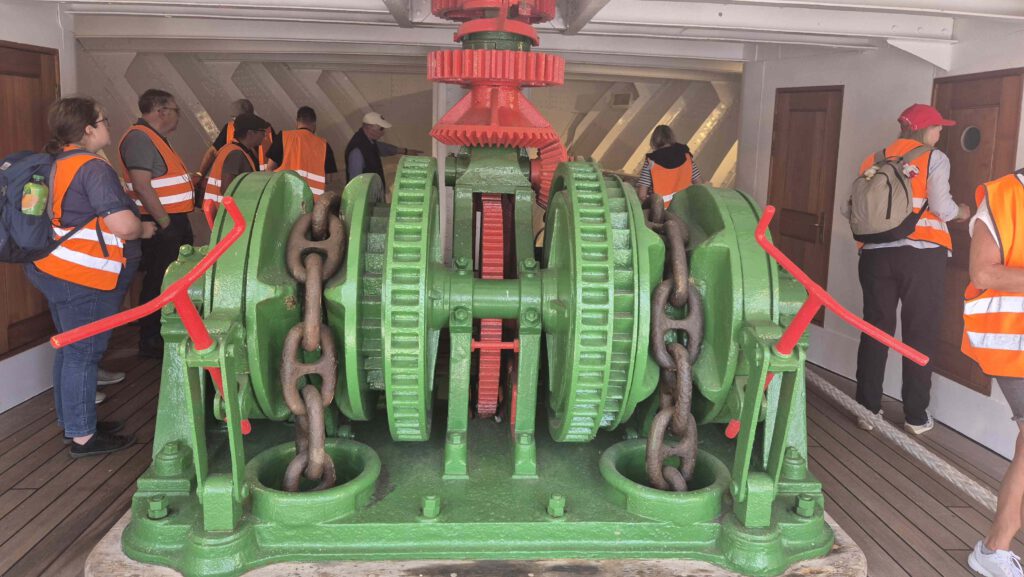

Der Schiffsrumpf ist komplett aus Stahl, nicht geschweißt sondern vernietet.

Im doppelstöckigen Frachtraum ist Platz für 67.000 Sack Salpeter, der sorgfältig wie ein Haus mit Satteldach mittig gestapelt wird und keinen Kontakt zu den nassen Schiffswänden haben darf – Schweißbretter sollen das verhindern. Dennoch hat die korrosive Fracht über die Jahre ihre Spuren hinterlassen.

Über 2 Stunden erklärt uns der Museumsführer (ein Ehrenamtler) jedes kleinste Detail des riesigen Schiffes. Hätten wir nicht durch den Segelschein manches Wort schon mal gehört, uns würde der Kopf schwirren, vor lauter seemännischen und segeltechnischen Fachbegriffen. Da haben wir auch einen gewissen Ehrgeiz, das alles nachzuvollziehen und richtig zu benennen 🙆♀️🤦♂️🤷♂️.

Wir schauen uns zum Schluss noch im Schuppen des provisorischen Hafenmuseums um. Das soll ja mal in einen richtig schnieken Bau umziehen (wir erinnern uns: 2015 gab es 120 Milliönchen vom Steuerzahler dafür), aber das ist in weiter Ferne – noch nicht mal die Pläne sind fertig. Also wirft man alles in einen Schuppen und nennt es Schaudepot.

An den Landungsbrücken angekommen, beschließen wir, auch den Rest des Tages im Hafen zuzubringen und schauen uns nach einer Barkasse um.

Am End landen wir aber für die Hafenrundfahrt XXL auf einem größeren Passagierschiff und haben vom Oberdeck wirklich einen schönen Blick in alle Richtungen – und dazu auch noch ein Bier. Erklärt und kommentiert wird alles von Fred (nicht vom Jupiter) – garniert mit den üblichen Flachwitzen.

Es geht hinaus elbabwärts, vorbei an allerhand Sehenswertem:

Uns überrascht die Info, dass der Hamburger Senat beschlossen hat, die Köhlbrandbrücke abzureißen 😧. Sie ist – wie viele ihrer Artgenossinnen – sanierungsbedürftig und außerdem zu niedrig. Es soll eine neue gebaut werden, fast 74 Meter hoch, unter der auch größere Containerschiffe durchfahren können. Mit geschätzten Kosten von 5 Milliarden Öcken nicht gerade ein Schnäppchen. Da die Fertigstellung erst für 2042 geplant ist, schätze ich, es wird locker das Dreifache kosten (und erst 2050 fertig sein). Aus Jux zum Vergleich:

Elbphilarmonie Plan 77 Mio fertig 2010 IST 866 Mio fertig 2017

Flughafen BER Plan 2,4 Mia fertig 2011 IST 7,3 Mia fertig 2020.

Neue Köhlbrandbrücke Plan 5 Mia bis 2042 IST ???

Überhaupt: Die Brücke ist grad mal 40 Jahre alt und schon schrottreif! Die Steinerne Brücke in Regensburg hat fast 1000 Jahre auf dem Buckel und die Römerbrücke in Trier sogar 2000. Irgendwas stimmt da doch nicht, oder? Aber lassen wir das 🤷♂️.

Wir biegen links ab in einen der Containerhäfen und passieren die Singapore Express, die grade von 2 Schleppern umgedreht wird. Es ist eines von 313 Containerschiffen der Reederei HAPAG-Lloyd, die 1970 aus dem Zusammenschluss der Hamburg-Amerikanischen-Paketfahrt-Aktiengesellschaft und des Norddeutschen Lloyd entstanden ist.

Die HAPAG war 1847 von Hamburger Reedern und Kaufleuten gegründet worden und betrieb – wie der Name sagt – eine Postroute nach Amerika. Das Hauptgeschäft waren zunächst aber Auswanderer, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts aus politischen und/oder wirtschaftlichen Gründen ihr Glück in Amerika suchten. Die Transatlantik-Passage war aber im Winter wenig nachgefragt, so dass die Schiffe ungenutzt im Hafen lagen. Bis 1891 der damalige Direktor der HAPAG, Albert Ballin, auf die Idee kam, in den Wintermonaten Vergnügungsfahrten im Mittelmeer zu veranstalten: Die Kreuzfahrt war erfunden und erfreut sich seither großer Beliebtheit.

Heute bietet HAPAG Lloyd Cruises luxuriöse Kreuzfahrten und Expeditionsreisen an. Für so eine exklusive Reise auf der EUROPA oder der HANSEATIC muss man aber sehr tief in die Tasche greifen, z.B. gibt es 2 Wochen Indian Summer in Lappland ab 10.000 Euro pro Nase.

Eigentümer der HAPAG-Lloyd sind die chilenische Reederei CSAV (30,0%), Klaus Michael Kühne (der Senf-Kühne) mit 30,0%, sowie Hamburg, Qatar und die Saudis mit jeweils um die 13%.

Im Containerhafen geht es überall schön bunt zu und die Verladekräne sehen für mich aus, wie exotische Tiere einer Lebensform aus Stahl:

Giraffen, Kamele, Pferde und Strauße, die sogar Eier gelegt haben und ausbrüten 😂😂. Und so sieht es aus, wenn sie dabei sind, ein Containerschiff leerzufuttern:

Die grünen Schiffe der taiwanesischen Reederei Evergreen kommen uns irgendwie bekannt vor. Kein Wunder, denn ein Schiff der Flotte, die Ever Given hat im März 2021 Schlagzeilen (und Schlagseite 😉) gemacht: Sie havarierte im Suezkanal, blockierter ihn 6 Tage lang und verursachte eine globale Lieferkrise.

Wir schippern wieder zurück, vorbei an den Landungsbrücken, der Elbphilarmonie und der HafenCity.

Nachdem der Freihafen 2013 aufgelöst und durch Zolllager direkt an den Containerterminals ersetzt wurde, plante die Stadt Hamburg auf dem Areal des „Großen Grasbrook“ ein modernes Stadtviertel mit Wohnraum, Infrastruktur und Arbeitsplätzen für 16.000 Menschen, eines der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekte in Europa. Einst waren hier Viehweiden und der Richtplatz, später Schiffswerften und Industrieanlagen und seit 2001 wird gebaut. Ich finde es ganz schick, was da entstanden ist. Das Wohnen können sich allerdings nur Bestverdiener leisten – im Schnitt latzt man 18 Euro pro Quadratmeter – kalt.

Krönender Abschluss der HafenCity sollte der Elbtower werden, 245 Meter hoch und knapp 1 Milliarde teuer. Das sollte aber nicht, wie bei der Elphi, die Stadt Hamburg – also letztlich Otto Steuerzahler, berappen, sondern ein Investor. Leider machte der Senat mit der Vergabe an die Signa-Gruppe einen Griff ins Klo: Deren Frontman René Benko ging bekanntermaßen pleite und die Bauarbeiten wurden 2024 eingestellt.

Zudem machte man die ernüchternde Feststellung, dass der Turmbau zu Hamburg gravierende Setzschäden an umliegenden Gebäuden inklusive dem Bahnhof verursacht 😨: Geld hin, Geld her, es wurde ein Baustopp verordnet!

So wurde aus dem Elbtower der „kurze Olaf“ – eine spöttische Reminiszenz der Hamburger an Herrn Scholz, den regierenden Bürgermeister, unter dessen Ägide das alles irgendwie dann doch vermasselt wurde. Es ist eine mehr als fragwürdige „Erfolgsbilanz“ die unser Ex-Kanzler in Hamburg aufgestellt hat (und nicht nur dort, wenn man mich fragt).

Übrigens war Olaf Scholz „Stufenkamerad“ von Volker auf dem Gymnasium in Rahlstedt.

Nach 2 Stunden endet die große Hafenrundfahrt und wir gehen wieder an Land. Fred ist nicht entzückt, dass wir kein Trinkgeld geben, wir finden, dass 32 Euro pro Person genug sind – und die Witze waren auch nicht so doll.

Auf dem Heimweg kommen wir – eher durch Zufall – am Millerntor vorbei, der „Heimat“ des FC Stankt Pauli. Das Stadion neben dem Heiliggeist (Dom) fällt überhaupt nicht auf – dabei fasst es immerhin fast 30.000 Zuschauer.

Wir wären vermutlich dran vorbeigerauscht, hätte uns nicht ein Virtual ausgebremst. Also machen wir – wie vermutlich Abertausende – ein Selfie vor dem 3 Meter hohen Steinwappen aus Beton. Das war die „Bezahlung“ eines Harburger Bauunternehmers für ein Freundschaftsspiel gegen die damals schon legendäre Elf des FC. Das Wappen wurde geliefert, das verabredete Spiel fand jedoch nie statt.

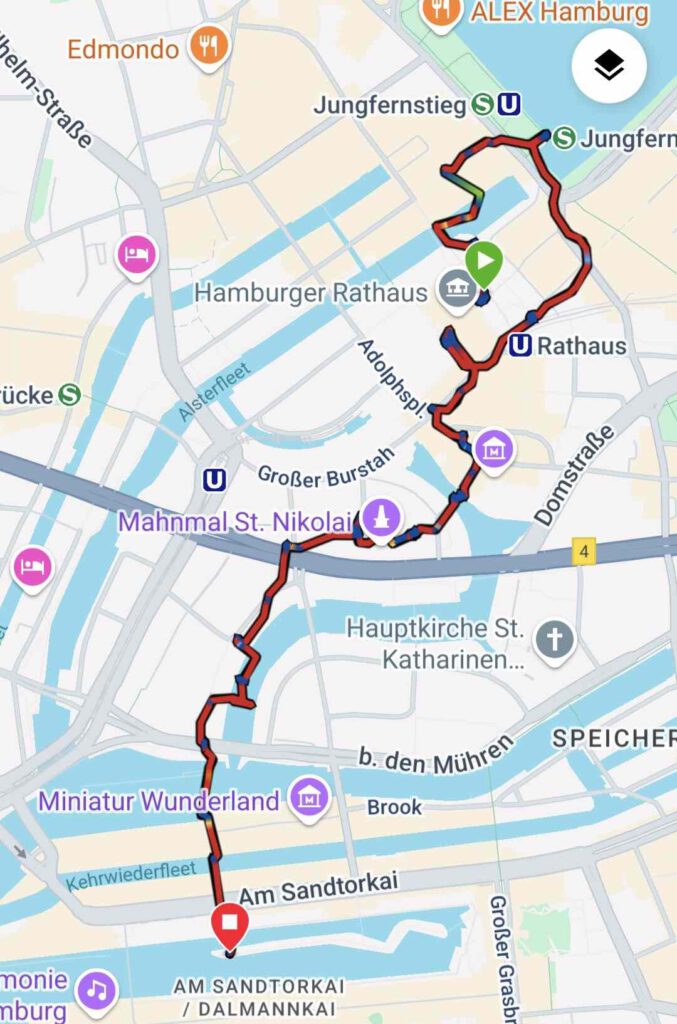

Samstag, 9. August 2025: Rund um die Alster

Den Samstagvormittag vertreiben wir uns auf höchst vergnügliche Weise mit einer großen Alsterrundfahrt. Am Jungfernstieg, wo man einst mit den heiratswilligen Töchter flanierte, geht es los und wir schippern zwei Stunden lang durch eine der wohl schönsten und grünsten Gegenden Hamburgs.

Rund um Binnen- und Außenalster liegen Hamburgs feinste Adressen: Das prächtige Vier Jahreszeiten (Mit Regenbogenflagge!), Udo Lindenbergs Domizil, das Atlantic und das moderne Fontenay. Das gehört dem Unternehmer Klaus-Michael Kühne, dem wohl reichsten Deutschen. Ob Hapag, Elphi oder HSV, er hat in Hamburg überall seine Finger drin. Man munkelt sogar, er werde den Elbtower nach der Benko-Pleite weiterbauen – ob das aber was wird ist mehr als ungewiss. Sein Logistikunternehmen Kühne & Nagel gehört zu den 500 größten Familienunternehmen der Welt. Und es hat nichts mit Senf oder Mayonnaise zu tun!

Es tummeln sich Wasserfahrzeuge aller Art: Kanus, Kajaks, Faltboote, massenweise SUPs, Tretbootschwäne, eine venezianische Gondel und eine komplette Segelregatta auf der Außenalster. Und wir mit der Barkasse.

Wir fahren auf der Alster recht weit Richtung Norden zum Stadtteil Alsterdorf, wo man am Fluss und den Seitenkanälen überaus nobel residieren kann. Erst ist es noch recht lebhaft, wird aber dann bald immer einsamer.

Und in den „Kanälen“ ist es dann so eng, dass die Äste am Schiff entlangstreifen – man kommt sich vor wie im Urwald.

Wer hier wohnt, hat’s richtig einsam – die Grundstücke sind total eingewachsen und auch die Fahrgastschiffe dürften da nicht weiter stören.

Nachdem uns die Schaluppe am Jungfernstieg wieder abgesetzt hat, genehmigen wir uns ein Eis und finden uns dann am Rathaus zu einer weiteren Stadtführung ein: „Vom Rathaus zur Elbphilarmonie“.

Wir wissen inzwischen schon so viel über die Stadt, dass es kaum Neues zu erfahren gibt. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, es ist ein informativer und gemütlicher Spaziergang.

Vom Rathausmarkt schlendern wir über die Alsterarkaden zum Jungfernstieg, zurück zum Rathaus und in den Innenhof.

Was heute weiträumig und nobel ist, war bis zum Stadtbrand ein enges, muffiges Gängeviertel. Man glaubt es kaum angesichts der venezianischen Eleganz der Alsterarkaden.

Auf der Trostbrücke, der Grenze zwischen ursprünglicher Altstadt und Nikolaiviertel begegnen wir Bischof Ansgar, der Hamburg zwar nicht gründete, jedoch in der zwar kleinen aber strategisch günstig gelegenen Siedlung im Jahr 834 von Ludwig dem Frommen (Sohn von Karl d. Gr.) als Bischof eingesetzt wurde und Hamburg damit bedeutsam machte. Hatte aber keiner lange Spaß dran, 10 Jahre später kamen die Wikinger und machten alles platt. Ansgar verdünnisierte sich nach Bremen.

Der Herr ihm gegenüber ist ein gewisser Graf Adolf III. von Holstein- Schauenburg. Er gründete 1187 in unmittelbarer Nachbarschaft Hamburgs eine neue Stadt – die Neustadt – und versprach potenziellen Neubürgern Sonderrechte: keine Grundsteuer, Zollfreiheit, Marktrecht. Das lockte viele Menschen an und die Neustadt florierte. Leider vergaß man, die Sonderrechte niederzuschreiben und als Adolf ein paar Jahre später vom dänischen König entmachtet wurde (Neustadt und Hamburg wurden dänisch), stand man mit leeren Händen da. Clevere (oder kriminelle?) Bürger fälschten kurzerhand eine Urkunde, gaben sich gleich noch ein paar mehr Privilegien und datierten alles auf 1189. Der Schwindel flog nicht auf und noch heute zählt man die Hafengeburtstage ab dem erfundenen Datum. Als Mainzer wird man dafür Verständnis haben, datierten doch die Mainzer die Stadtgründung frei Schnauze auf das Jahr 38 v. Chr. und feierten 1962 ein großes aber relativ frei erfundenes 2.000-jähriges Stadtjubiläum.

Es geht ein Stück durch das schöne Nikolaiviertel inklusive Kirche und Fleet zur Deichstraße, wo das große Feuer seinen Anfang nahm und zum Schluss durch die Speicherstadt bis in den Sandtorhafen.

Sonntag, 10. August 2025: Finale in Sankt Pauli

Unser letzter Tag vor der Heimreise 😕. Wir „erledigen“ ein paar Pendenzen, sprich Geocaches, die noch geloggt werden können/sollen und landen in der HafenCity im Westfield, der schicken Einkaufspassage.

Sehr schick alles, aber ganz normale Geschäfte, nicht so ein unerschwinglich überteuerter Designerkram wie im Alsterkaufhaus. Zum Glück ist Sonntag, sonst wäre vielleicht noch eine Shoppingtour draus geworden 😜. So sehen wir uns nur das LEGO Discovery Center an, das hat auch Sonntags auf.

Dann machen wir einen fliegenden Wechsel nach St. Pauli. Die Fahrräder binden wir in der Nähe der Davidwache an und machen uns dann zu Fuß auf die Spuren der Beatles – ein Geocache mal wieder. Auf der Reeperbahn ist Mittags um halb eins nicht viel los, Kundschaft kommt hier erst bei Dunkelheit.

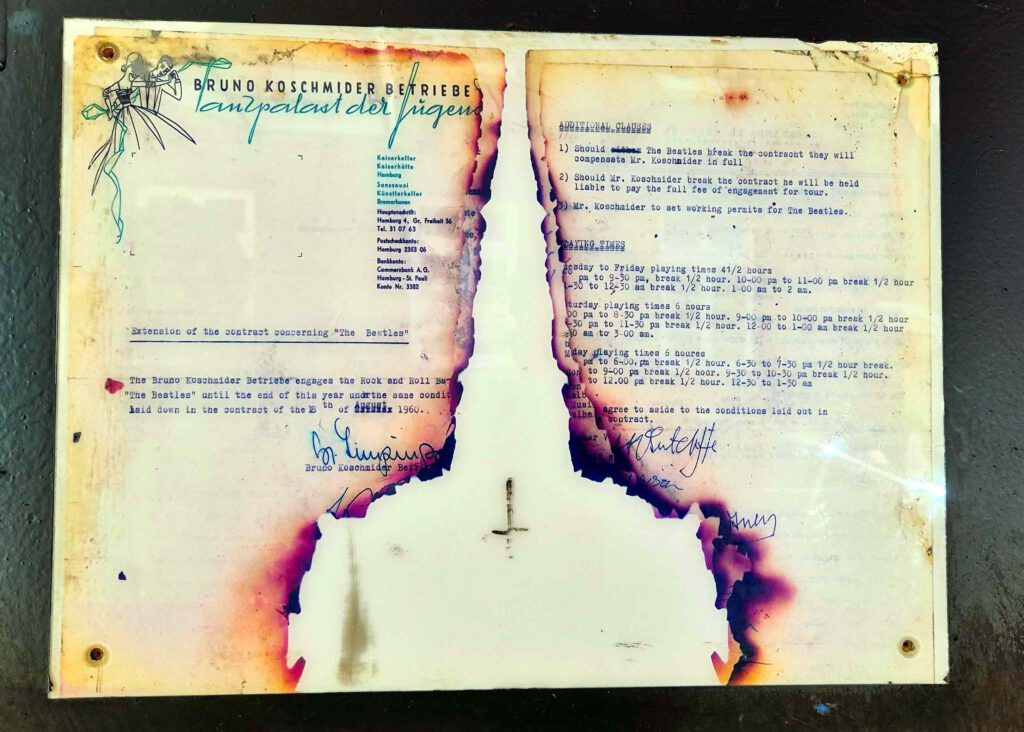

Aber wir wollen ja den Spuren der Fab Four folgen, die waren ohnehin mehr in den kleinen Straßen abseits des Sündenpfuhls unterwegs. Fast zwei Jahre, von August 1960 bis Mai 1962 spielten sie in verschiedenen Hamburger Musikclubs und fanden dort als Band menschlich und musikalisch zusammen.

Die Beatles spieltr4en sich wahrscheinlich die Finger wund: 5 Stunden unter der Woche, am Wochenende länger, eight days a week. Untergebracht waren sie zu Anfang in 2 fensterlosen feuchten Kämmerchen hinter dem Bambi-Kino, das ebenfalls Koschmider gehörte.

Wir finden durch Zufall einen super Italiener, wo wir uns mit ein köstlichen Antipasti und einem Glas Wein stärken. Witzigerweise treffen wir dort auf die zwei Stuttgarter, mit denen wir gestern zusammen die Stadtführung gemacht haben – sie wohnen in einem kleinen Hotel in der Nähe. Ein verrückter Zufall in einer Millionenstadt wie Hamburg!

Auf der ToDo-Liste für den nächsten Hamburg Besuch stehen ab sofort die Musikkneipen in St. Pauli und ein Essen bei „Giovanni“.

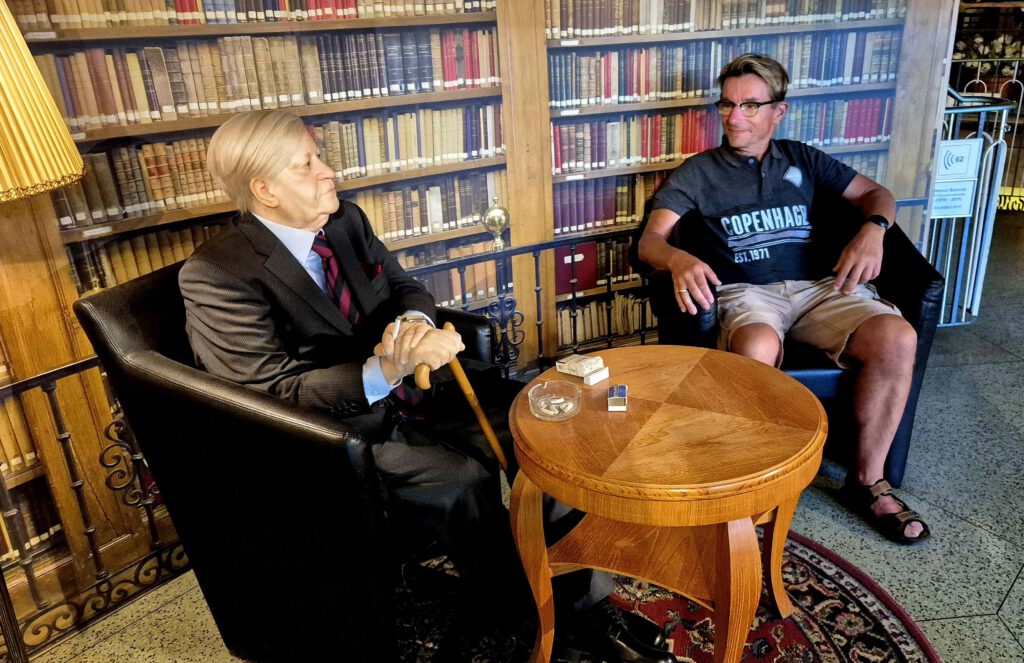

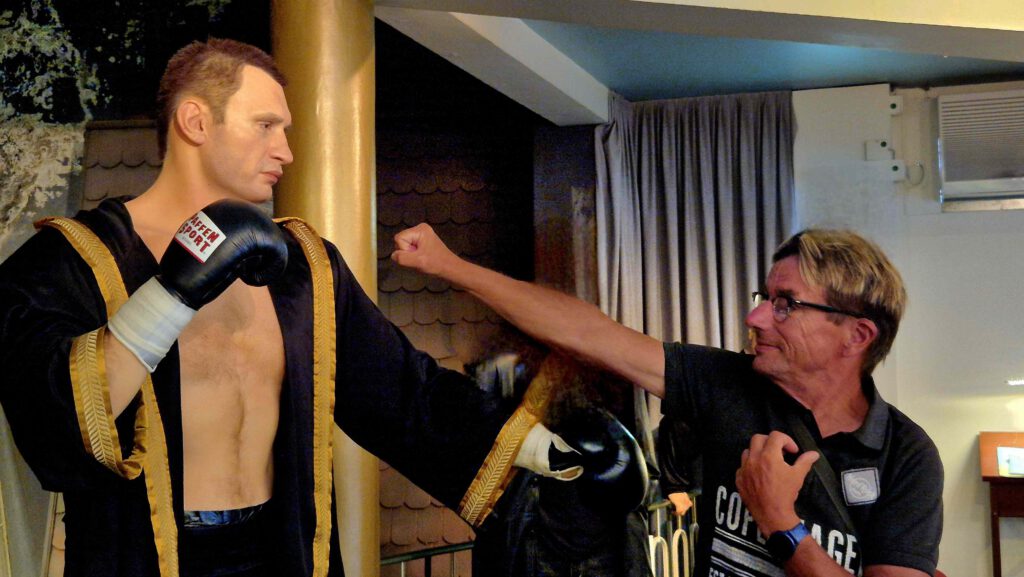

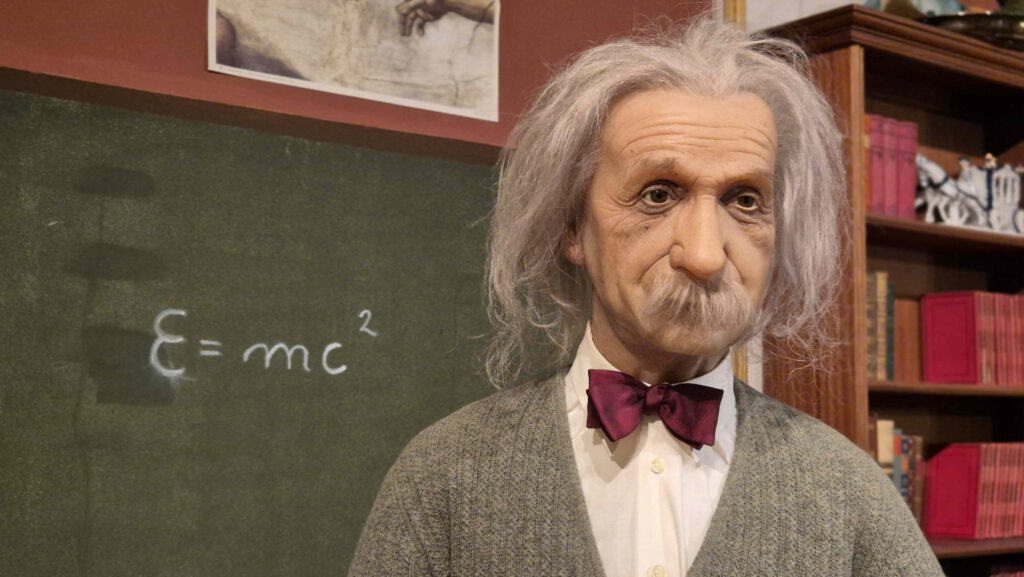

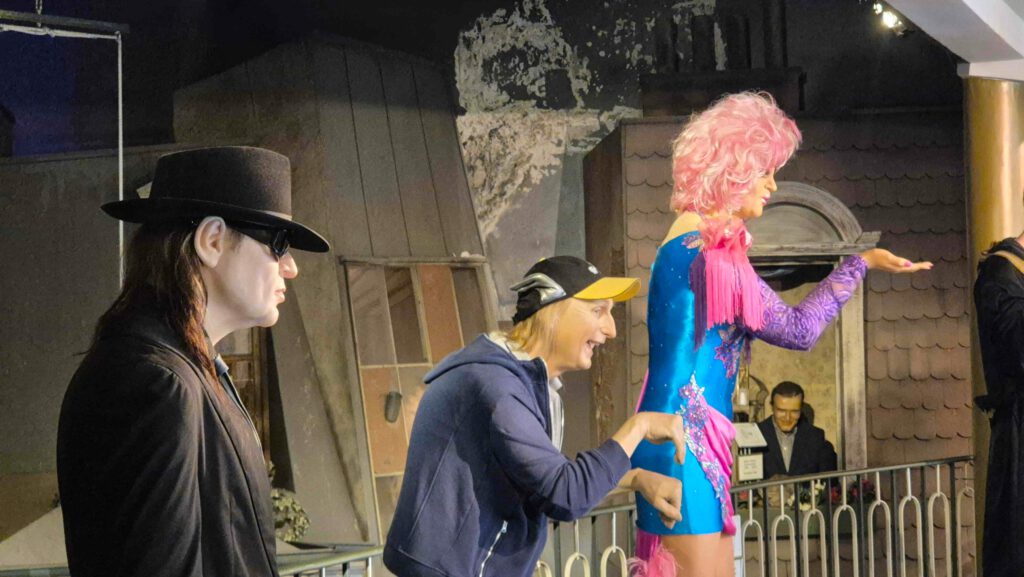

Wir haben noch Zeit für einen Besuch im Panoptikum, dem Wachsfigurenkabinett. Ich war noch nie in einem und finde es ganz großartig, mit den Figuren lustige Bilder zu machen, was ausdrücklich erwünscht ist.

Nach dem sehr amüsanten Besuch bei den Celebrities kehren wir noch in der Alten Liebe ein – der stilvolle Club gehört zwar nicht Udo Lindenberg, aber er hat hier im 4. Stock die Panik City mit der Udo Lindenberg Experience und unten ist die gemütliche Panik-Bar, wo wir uns einen Cocktail genehmigen, Volker stilecht mit Eierlikör-Anteil 🍹🍸.

Alles sehr, sehr schön, ein wirklich klasse Nachmittag!

Zum krönenden Abschluss der Hamburg-Tage radeln wir noch wenige Kilometer weiter auf Höhe des Cruiseterminals zum Alten Fischereihafen.

Wir haben einen Tisch reserviert, sitzen wunderbar auf der Außengalerie im Hafenambiente und genießen ein vorzügliches Abendessen:

Spicy Tuna und Rote Bete als Vorspeise und dann dieser Fisch – mein lieber Scholli, da muss jede nächste Scholle Finkenwerder sich aber wirklich anstrengen!

Der schöne Tag ist damit aber immer noch nicht zu Ende – für den Heimweg gibt es noch Wassermusik in Planten und Blomen.

Wunderschön beleuchtete Fontänen zu Pomp and Circumstance (Edward Elgar) und anderen bekannten englischen Stücken.

Großartig!

Das waren überaus erlebnisreiche 6 Wochen, die sich für mich viel, viel länger anfühlen 🤗. Vielleicht liegt es daran, dass wir immer mehrere Tage an einem Ort geblieben sind – 3 bis 5 Übernachtungen jeweils, oder daran, dass es so viele unterschiedliche Stationen waren: Erst die Pfalz mit der Karlstalschlucht, dann Saarbrücken, Vianden, die Ardennen, unser Lieblingsort Monschau 🥰, die Bielefeld-Experience, das wunderhübsche Celle und das immer grandiose Hamburg.

Wie dem auch sei – nun ist es rum. Am Montag machen wir noch einen Zwischenstopp in – Bovenden, von dem ich aber nur den Stellplatz mitkriege. Ich glaube, der Rest lohnt sich auch nicht. Und am Dienstag beziehen wir wieder unser Häuschen, um das sich Caroline fein gekümmert hat.

Wir werden keine Langeweile haben, denn es ist AKK Kultursommer mit vielen Veranstaltungen und ein Mieterwechsel in der Römerstraße. Und zu Hause ist es ja auch schön – wem es zu Hause nicht gefällt, der hat in seinem Leben etwas ganz und gar falsch gemacht.

Ihr Lieben,

das war ein sehr schöner Abend mit euch bei Matteo! Gerne bald wieder…!

Und vielen dank für die tollen Hamburg-Impressionen! Inspirierend schöne Bilder!

Ganz liebe Grüße

von der Waterkant

Andreas