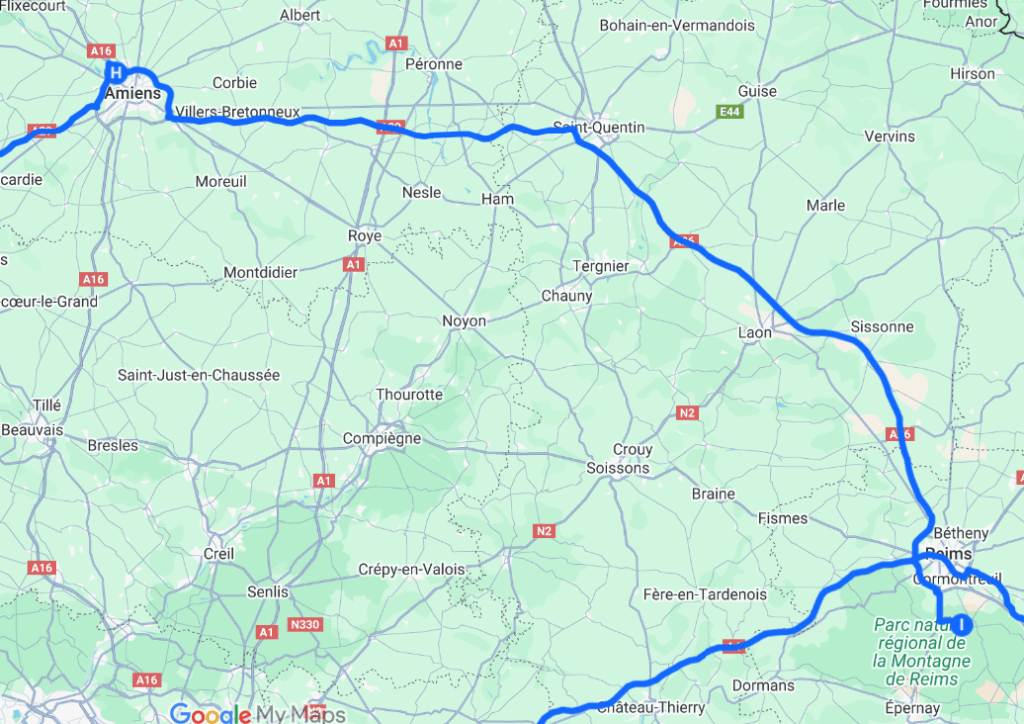

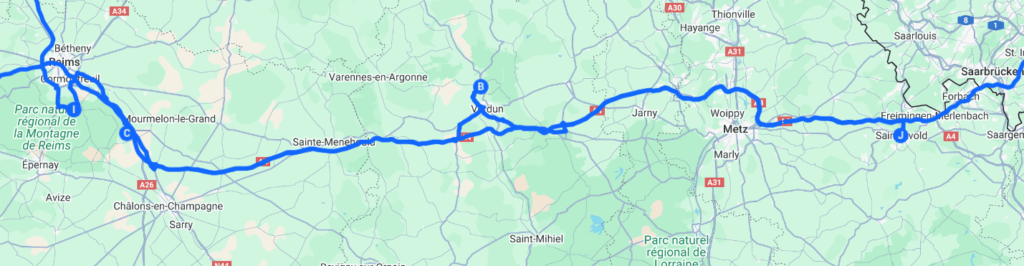

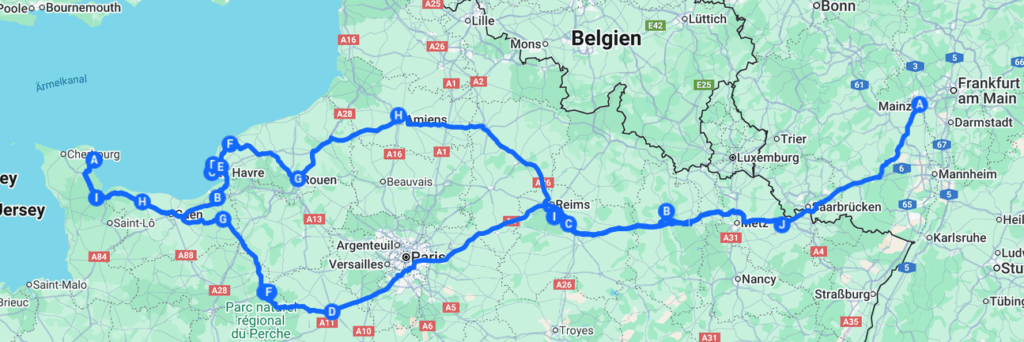

Samstag, der 14. bis Montag, der 16. Juni: Heimfahrt über Chigny-les-Roses und Saint Avold

Wir beenden unsere kleine Reise, wie wir sie begonnen haben: Mit Champagner 🍾🍾🍾. France Passion weist einen Stellplatz beim Erzeuger des prickelnden Edelgetränks im Örtchen Chigny-les-Roses aus und das Co-Pilot-Navi lotst uns auf abenteuerliche Weise dort hin. Als es zu wild wird, wechseln wir auf Google Maps – sicher ist sicher. Wir ziselieren den HoGo auf den ausgewiesenen Parkplatz und vertreten uns danach ein wenig die Beine.

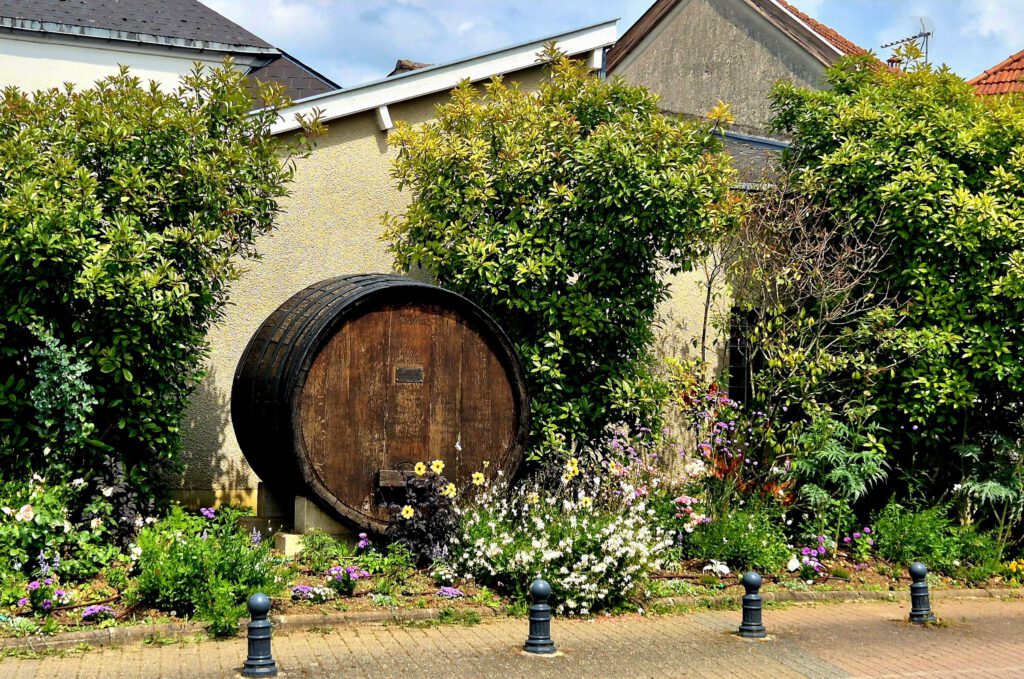

Spektakuläres gibt es hier nicht, aber kleine Nettigkeiten, auf die die Einwohner stolz sind – erklärt uns die Homepage des Örtchens. Das Kriegerdenkmal mit dem Goldenen Hahn, die Büste der Madame Pommery, die einst hier residierte und dem Dorf den Beinamen les Roses verschaffte und das riesige Fass, das 20.000 Liter fasst.

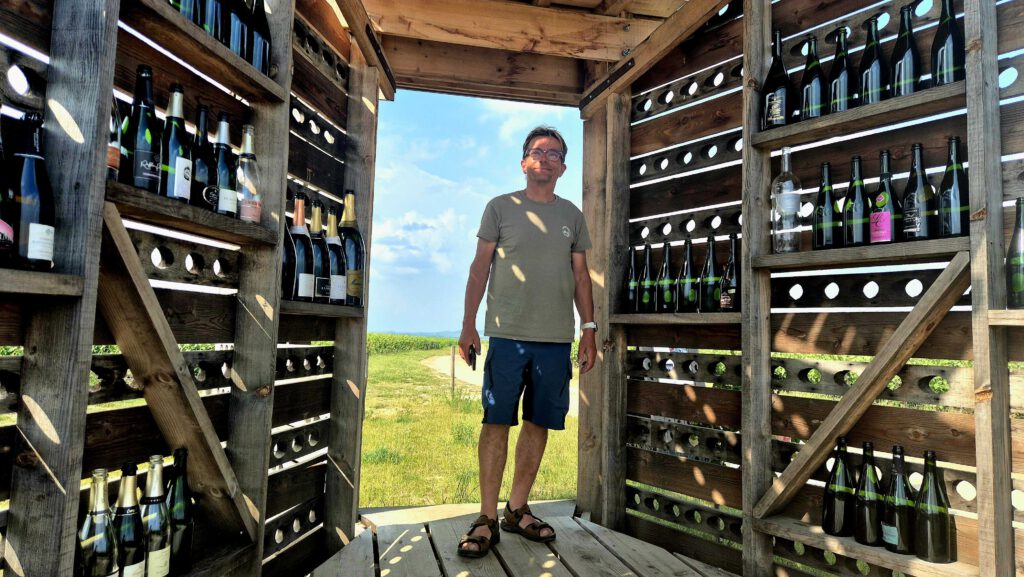

In dem 500-Seelen-Dörfchen gibt es sage und schreibe 30 Betriebe, die Champagner herstellen. Drei Familien gäbe es, die nichts mit Wein und Sekt zu tun haben, erklärt uns Christophe Philippart, der Maître Viticulteur des Champagnerbetriebs. Seit 1827 betreibt die Familie Weinbau, 1930 sattelte Opa Maurice auf Champagner um und mit Christophe hat nun die 8. Generation übernommen.

Die Entstehung oder Erfindung des Champagners ist eine skurrile Angelegenheit und der Beweis, dass man einen misslichen Umstand in einen Vorteil umkehren kann, nach dem Motto: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Und das kam so:

Der Wein der Champagne wurde in tiefen Kellern in dem Kalkgestein der Region hergestellt. Da drunten war es ziemlich kalt und die Gärung des Weins verlief langsam. Holte man den Wein im Frühjahr aus den Kellern, begann er bei höheren Temperatuten wieder zu gären und wurde zum „Sekt“. Aber so lange das im Fass stattfand, konnte das CO2 ja entweichen. Die Engländer allerdings, die viel Wein aus der Champagne kauften, füllten ihn in Flaschen um. Und da blieb die Kohlensäure drin. Was der Franzose als fehlerhaften Wein missbilligte, fanden die Briten gut. Ihnen gefiel der prickelnde Wein. Und die Franzosen lieferten – vermutlich kopfschüttelnd – den gärenden Wein auf die Insel. Geschäft ist Geschäft.

Schwung kam in die Sache, als man um 1700 auch in Frankreich begann, Wein in Flaschen abzufüllen. Einerseits konnte nun die Kohlensäure nicht mehr entweichen, aber dem Druck hielt kein Flaschenverschluss stand. Bis man ihn mit Draht festzurrte. Dann aber sprengte der Druck die Flaschenböden oder -hälse ab. Eine gefährliche Angelegenheit. Man näherte sich dem „Teufelswein“ nur in Eisenmasken und Schutzkleidung.

Funfact: Die Drahtkörbchen mit der oft schön mit Emblemen verzierten Metallkappe wurden zum Sammelobjekt: Die „Placomusophilie“ war erfunden.

Im Lauf des 19. Jahrhunderts wurde der Champagner dann zum Luxusgetränk wie wir es heute kennen. Bessere Flaschen machten die Handhabung ziemlich ungefährlich, durch das Verständnis der chemischen Prozesse kam man weg vom Zufallsprodukt und viele technische Verbesserungen veredelten das Getränk: Sorgfältige Zusammenstellung der Grundweine, Kontrolle der Flaschengärung, das Entfernen der Hefe und vieles mehr. Dabei taten sich auch einige Frauen hervor – zumeist Witwen, die die Champagnerhäuser ihrer verblichenen Gatten erfolgreich weiterführten und international erfolgreich machten: Veuve Cliquot in Russland, Louise Pommery in England und Lily Bollinger in der ganzen Welt. Sie brachte es auch auf den Punkt:

„Ich trinke Champagner, wenn ich froh bin, und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich allein bin; und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit, und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe.“

Christophe zeigt uns die große Presse, die Tanks für den Traubensaft und die Gärtanks, die innen gekachelt sind!

Es gibt mehrere Gärbehälter, denn hier wird schon nach Rebsorte getrennt. Es folgt die „Assemblage“, bei der die Rebsorten zusammengestellt und auch andere Weine zugesetzt werden, zum Beispiel auch Weine, die im Holzfass gelagert wurden – was man halt an besonderen Geschmacksnuancen haben möchte. Zusatz von Rotweinen liefert z.B. Rosé-Champagner. Klassische Rebsorten für die Grundweine sind Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier, das ist auch das, was hier zu ca. je einem Drittel angebaut wird.

Pinot Meunier heißt bei uns Schwarzriesling, hat aber mit Riesling nichts zu tun. Die wörtliche Übersetzung, Müllerrebe, bezieht sich auf die unterseits stark behaarten Blätter, die aussehen, als wären sie mit Mehl bestäubt.

Jetzt wird es spannend, wir steigen hinunter den in tiefen Sektkeller!

Christophe erklärt die Flaschengärung! Der Wein kommt in die Flasche, in der er auch später mal verkauft wird. Und damit er auch gärt, kommt Hefe und Zucker dazu, die Dosage. Die Abfüllung erledigt eine genossenschaftliche Abfüllmaschine, die man sich für einen Tag ausleiht. 30.000 Flaschen schafft die in 8 Stunden!

Die Flaschen werden nicht verkorkt, sondern mit einem Plastikstopfen und einem Kronkorken fest verschlossen, denn das CO2 soll ja nicht entweichen. Nach ca. 3 Wochen ist die Gärung abgeschlossen. Im 10 Grad kalten Keller von Philippart dauert es 5 Wochen.

Aber irgendwann muss die Hefe raus, aber der Schampus muss in der Flasche bleiben, denn Umfüllen oder Filtrieren kommt natürlich nicht in Frage. Dazu kommen die bislang waagerecht gelagerten Flaschen vorsichtig in Schräglage, bis sie am End fast kopfüber in einem Rüttelbrett stecken. Gerüttelt wird aber nicht, sondern gedreht: 3 Wochen lang, jeden Tag eine Zehntel Umdrehung. Das machten früher die Remueurs, ein erfahrener Rüttler schaffte am Tag bis zu 50.000 Flaschen 😳.

In der Flasche muss der Champagner mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen, Jahrgangschampagner mindestens drei Jahre. „Unser“ Weingut PAN hat einen Jubiläumssekt, der lag 10 Jahre „sur lattes“.

Am End hat sich die Hefe ganz unten im Flaschenhals abgesetzt. Und da muss sie jetzt raus und zwar so, dass möglichst wenig Champagner verloren geht. Heutzutage (seit 1884) wird dazu der Flaschenhals in ein sehr kaltes Eisbad (-25 Grad) getaucht, so dass die Hefe als Pfropfen gefriert. Dann wird der Kronkorken geöffnet und der Eispfropfen ploppt aus der Flasche. Wo die Pulle jetzt schon mal offen ist und auch bissel Platz ist, kippt man noch den „Liqueur de dosage“ rein, ein Wein/Zucker Gemisch mit dem man den (Rest-)Zuckergehalt einstellt und über den verwendeten Wein, z.B. Barriques, noch Geschmacksnuancen hinzufügt. Korken und Drahtkörbchen drauf und fertig ist der Champagner.

Eine ziemliche Panscherei eigentlich, beim Wein ist sowas verboten. Aber schmecken tut’s 🥂.

Die ganze Herstellung, der Anbau, Mengen, Ernteverfahren (nur Handlese) und so weiter unterliegt strengen Vorschriften. Nur Schaumwein, aus der Region der Champagne, der nach diesen Regeln hergestellt wurde, darf den Namen Champagner tragen.

Na dann Prost! Das sagen wir auch und probieren drei Sorten Schampus aus dem Hause Maurice Philippart und kaufen auch gleich ein gemischtes Kartönchen. Sooo teuer isser gar nicht, von 19,80 Euro für den „einfachen“ bis zum Jahrgangschampagner Millesime von 2015 für 25,15 Euro.

Wir machen danach noch eine kleine Wanderung über den schönen Weinpfad, den Sentier viticole, wo man noch allerhand mehr über Champagner lernen kann.

Man brüstet sich auch sehr damit, dass man ökologisch und nachhaltig wirtschaftet, wie man allerdings in Anbetracht einer riesigen Monokultur von Vitis vinifera von Biodiversität sprechen kann, das erschließt sich mir nicht. Und gespritzt wird natürlich auch.

Hier ein paar Impressionen von der Wanderung:

Sehr ökologisch sind diese 3 exklusiven Ferienchalets, ganz aus Holz gebaut, Strom kommt komplett aus Solarpanels inklusive Ladesäule für‘s eAuto. Der Preis für eine Nacht ist allerdings horrend 😲: Ab 260 Euro. Dafür kann ich ja fast ins Kempinski und krieg jeden Tag das Bett gemacht.

Am Abend vernichten wir die letzte Flasche „Apfelchampagner“ aus Bayeux, auch ein lecker Stöffsche und deutlich preiswerter.

Sonntag, 15. Juni 2025: Saint Avold in Lothringen

Der Sonntag ist schnell erzählt: Park4Night in Saint Avold, mit dem Fahrrad in die Stadt. Voll tote Hose hier, außer ein paar fragwürdigen Gestalten, geschlossenen Pizzerien und ebensolchen Kebab-Läden gibbet hier wenig. Das wenige zeigt uns Geocaching.

Erwähnenswert ist die Begegnung mit einem Einwohner, der freudig sofort ins Deutsche verfällt, als er uns als solche identifiziert. Er stammt aus Forbach, das ist ja schon fast im Saarland und so spricht er auch. Er erzählt vor allem von seinem Besuch in Ostberlin und in der DDR 😂, das hat ihn beeindruckt.

Feddisch! Wir kleppern ein Ei über dieses Ort. Unser Sonntags-Tatort, diesmal aus Zürich, war besser

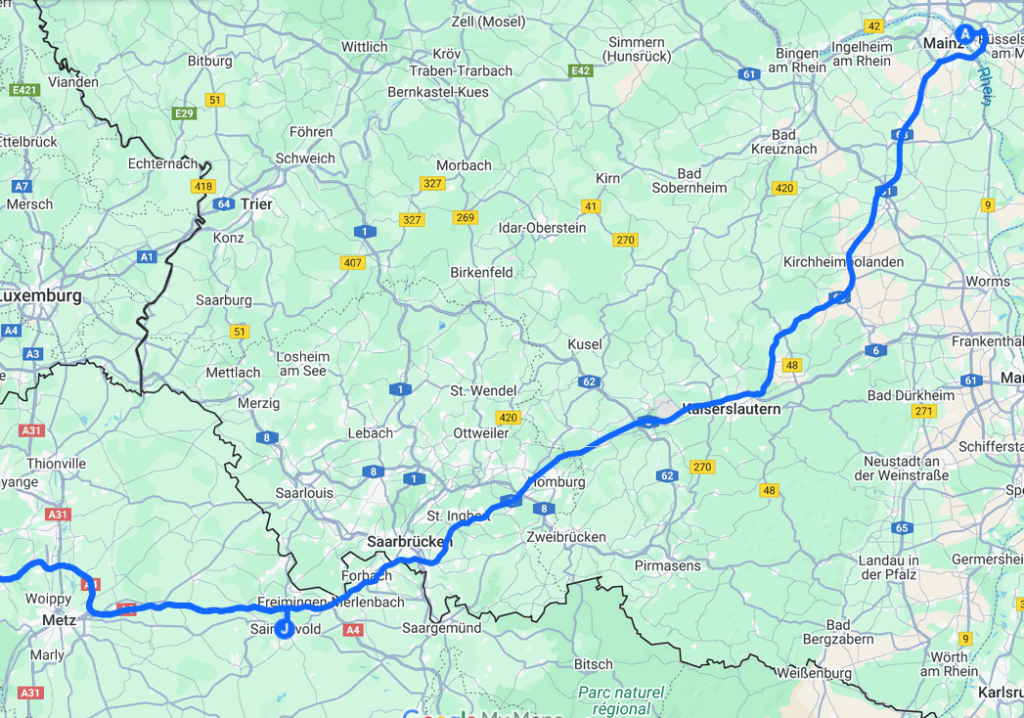

Letzte Etappe nach Hause

Gestern Abend und über die Nacht hat es nochmal ordentlich viel geregnet. Am Morgen scheint dann die Sonne. Beste Voraussetzung für unseren Morgensport unter freiem Himmel. Und dann passiert nicht mehr viel, wir machen los nach Hause.

Eigentlich hatten wir vor, an einem braunen Schild von der Autobahn zu fahren, um zum Abschluss noch etwas Schönes zu besichtigen. Aber irgenwie bot sich uns nix an, was uns wirklich gefallen hätte. Mit dem letzten Schild kurz vor Mainz, dem Mainzer-Dom hat sich das dann eh erledigt.

Heute vor genau vier Wochen hatten wir unsere Reise in die Normandie begonnen. Gewissermaßen der Nachschlag zu unserer letztjährigen Frankreich-Reise, die wir ja wegen Volkers Corona-Infektion abgebrochen haben. Die Normandie ist eine wirklich, wirklich tolle Region Frankreichs und auf jeden Fall eine Reise wert. Auch unsere Aufenthalte in der Champagne haben uns bestens gefallen. Sowohl die Einkehrungen bei den Champagne-Winzern wie auch die weiten Blicke über die leicht geschwungenen Hügel, ähnlich Rheinhessen.