Montag und Dienstag 24./25. Juni 2024: Radtouren zu den Landspitzen der Halbinsel Crozon, Höhlen von Morgat

Am Montag Morgen ist es endlich soweit: Wir werden von der Sonne geweckt 😎🌞😎. Und für die nächsten Tage ist heiter bis wolkig angekündigt 🙏. Das passt gut zu unseren Plänen, die verbleibenden Landspitzen von Crozon mit eRich und eMil anzusteuern. Die Pointe des Espagnols haben wir ja schon abgehakt, fehlen noch zwei (oder auch mehr, das ist eine zackige Gegend hier).

Wir beginnen im Süden mit dem Ziegenkap, dem Cap de la chèvre. Der Weg dahin führt über kleine Straßen durch manch ein verträumtes bretonisches Dörfchen mit den typischen Häusern. Sehr hübsch!

Wir trödeln rum und suchen einige der zahlreichen Geocaches, die hier zum Teil ganz nett gemacht sind. Ob ein Plastikheuschreck als AoD durchgeht?

In der Nähe des Kaps führt der Weg wieder durch Heidelandschaft mit Erika und Ginster und zum Teil mannshohem Adlerfarn. Die Farben knallen so richtig rein, da wird jeder Pfau neidisch! Vor allem das Meer in seinen Blautönen ist wunderschön!

Das Ziegenkap ist mit ca. 100 Metern zwar der höchste der drei „Finger“, aber an sich finde ich es wenig spektakulär. Ganz vorne drauf steht ein Denkmal für Marineflieger, die im Dienst gestorben sind – also viele aus den Kriegen, aber auch in Friedenszeiten verunglückte.

Woher das Kap seinen Namen hat, weiß man übrigens nicht. Wie eine Ziege sieht es jedenfalls nicht aus und wir haben auch keine gesehen.

Das gar nicht paradoxe Paradoxon ist leider, dass man die Kaps und Pointes und Küstenabschnitte nicht wirklich gut sieht, wenn man vor Ort ist und drauf steht. Besser wäre es, von „nebenan“ zu schauen, aber dann ist es meist weit weg. Ich bin dann oft wenig beeindruckt 🙄.

Der Rückweg führt uns am Strand von Kersiguenou vorbei, der die ganze große Bucht einnimmt. Herrlich! Wir haben zurzeit tagsüber meist mareé basse – Ebbe. Hochwasser ist morgens und abends gegen 8 Uhr, Tiefpunkt demnach gegen 14 Uhr. Deshalb ist der Weg zum begehrten Nass etwas weiter! Die Wassertemperatur ist frisch, lange planschen mag man darin sicherlich nicht, aber es ist keinesfalls zu kalt zum Reingehen! Allerdings haben wir heute wegen des ausgedehnten Tages- und Abendprogramms keine Badesachen eingepackt.

Wir erreichen schließlich das Hafenstädtchen Morgat. Rund um den Hafen ist viel los, Bars, Restaurants, Geschäfte und Geschäftigkeit. Das war nicht immer so, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wohnten hier nur um die 400 Menschen und fast alle lebten von der Fischerei. Vor allem Sardinen, und (weißer) Thunfisch wurde hier gefangen.

1883 hatte der Handelsreisende Louis Richard sich in den Ort „verguckt“. Er überzeugte seinen Verwandten, den Automobilpionier Armand Peugeot, aus Morgat einen mondänen Badeort zu machen. Sie kauften zahlreiche Grundstücke und ließen 1885 das Grand Hôtel de Morgat und zahlreiche Villen errichten. Das „Grand Hôtel de la Mer“ folgte 1912.

Bald stellte sich die wohlhabende Klientel ein und auch immer mehr reiche Pariser bauten sich ein Manoir, ein Herrenhaus, am Boulevard de la Plage. Es ist wie beim Schloss an der Loire oder der Finca auf Mallorca: Einer fängt an, alle machen es nach 😜.

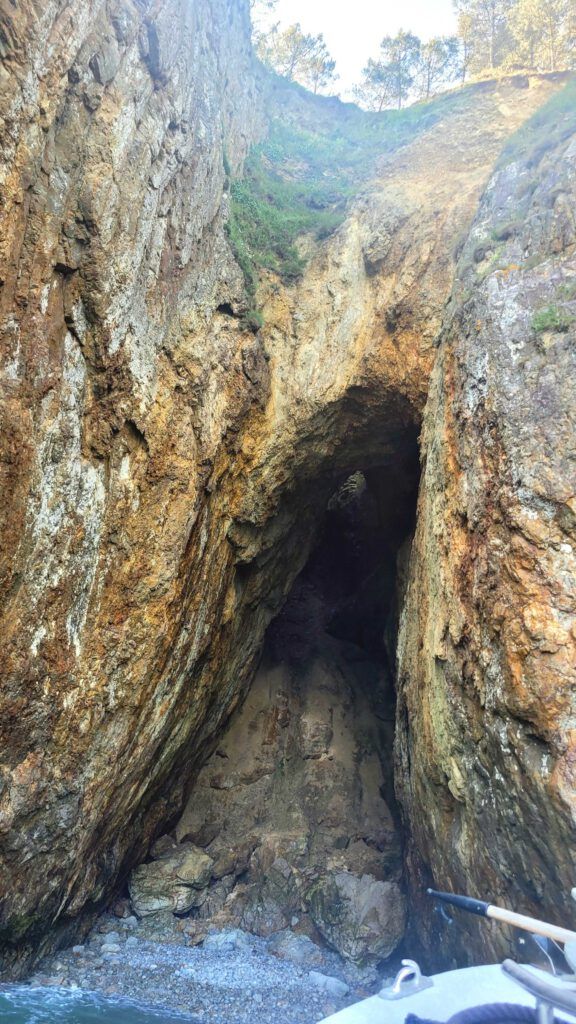

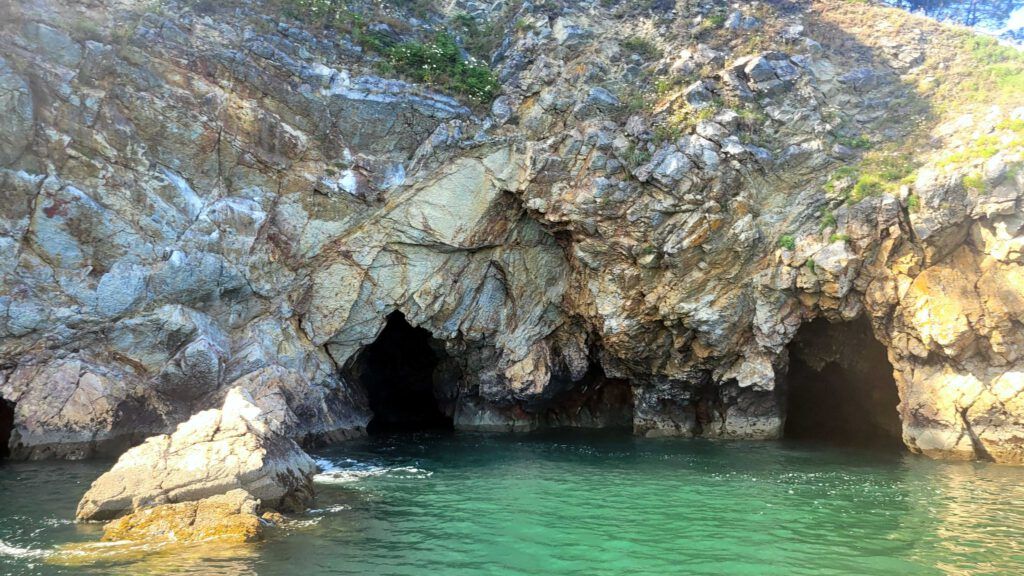

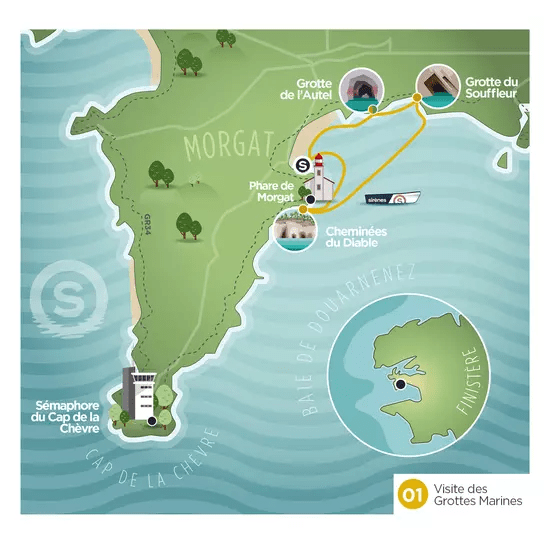

Schon damals war neben der Lage und dem Sandstrand eine weitere Besonderheit ein Anziehungspunkt: Die Höhlen von Morgat. Sie liegen in der Steilküste südlich des Orts und sind nur vom Wasser aus zugänglich. Man kann mit dem SUP oder dem Kajak hineinfahren, oder sich von Vedettes Sirènes mit dem Motorboot dort hinbringen lassen. Wir wählen die letztgenannte Option. Um 17 Uhr – etwa 3 Stunden vor Hochwasser, legen wir am Pier von Morgat mit dem Schnellboot ab. Sieht ein bisschen aus, wie ein Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer – man verzeihe mir die lästerliche Bemerkung 🙊.

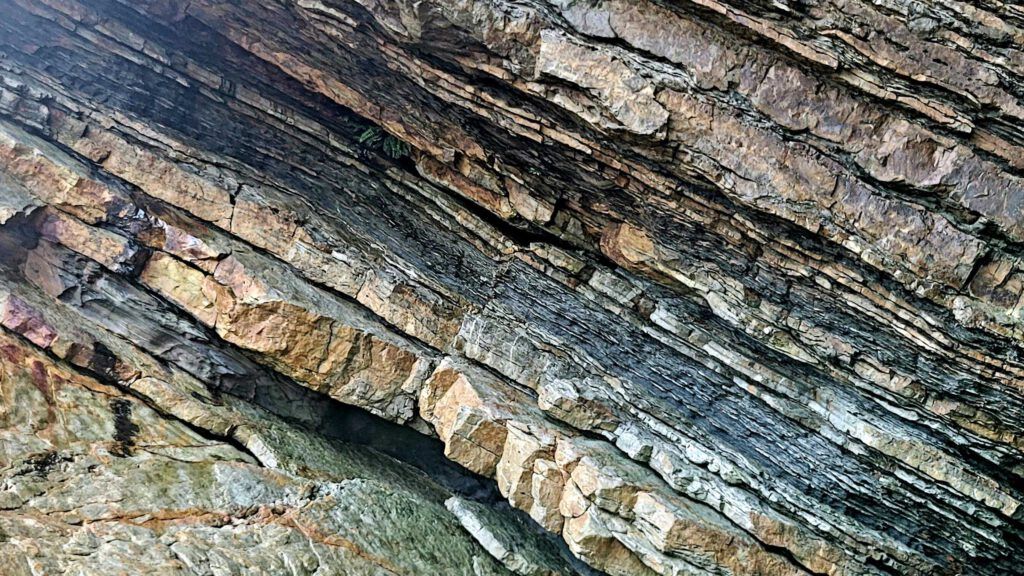

Die Halbinsel Crozon ist eine geologische Besonderheit: Hier findet man nicht den sonst allgegenwärtigen Granit, sondern Sandstein/Quarzit- und Schieferfelsen. Die Schichtung und Faltung, die diese vor knapp 500 Millionen Jahren sedimentierten Gesteine im Laufe der Zeit erfahren haben, kann man an der Steilküste wunderbar sehen. Durch die Brandung sind in den Sandsteinformationen zahlreiche Höhlen (fast 500 an der Zahl) entstanden, die man bei geeigneter Tide vom Wasser aus besichtigen kann.

Die einstündige Bootsexkursion ist das Highlight des Tages! Leider muss ich mich entscheiden, ob ich konzentriert unserem Guide zuhöre oder begeistert herumschaue – und entscheide mich für Letzteres.

Die Höhlen sind durch den immensen Druck der anbrandenden Wellen entstanden, der bis zu 30 Tonnen/m2 erreichen kann. Noch stärker ist der Druck der durch hohe Wellen komprimierten Luft, die in Risse und Spalten des Gesteins gepresst wird. Das Ansaugen der rücklaufenden Welle, der Aufprall, und nicht zuletzt die durch die Wellen verursachten Vibrationen führen zur Lockerung des Gesteins und schließlich zur Bildung der Höhlen. Hinzu kommt chemische Verwitterung durch Salzwasser, auch Regen, der in Spalten eindringt, Auswaschung und Auswirkungen von Hitze und Kälte. Auch die Schichtung und der Anstellwinkel der Gesteinsschichten spielen eine Rolle.

Diese Besichtigung ist wirklich atemberaubend! Ich muss die Luft anhalten, so press steuert unser junger Kapitän das vollbesetzte Boot in die engen Grotten, bis auf wenige Zentimeter an die Felsen heran. Ich sitze vorn neben ihm und beobachte auch fasziniert, wie perfekt er das Boot beherrscht, das ja durch den Wellengang alles andere als ruhig liegt. Vor, zurück, seitlich – ständig korrigiert er die Lage des Bootes.

Die Höhlen sind nicht etwa angestrahlt oder ausgeleuchtet: Die Farben entstehen durch Algen und Eisenoxide, die im Sonnenlicht schillern.

Im „Teufelsschornstein“ rauscht die Welle hoch und schießt oben heraus – das hatten wir in Neuseeland, dort hieß es chimney pot und wir haben es in Aktion erlebt!

Ganz blümerant wird mir, als wir ganz weit in eine noch kleine Grotte hineinfahren, in die das Wasser hineinschießt: Die Brandung ist stark und das Boot schwankt auf und ab und vor und zurück 😲😨.

Fast bin ich froh, dass wir nicht auch noch in diese Höhle links hinein und rechts wieder herausfahren – es sind zwei der sehr seltenen mit einander verbundenen Kavernen. Da kann man aber nur bei fallender Tide rein und grad steigt das Wasser. Schweißperlabwisch.

Nach einer Stunde werden wir wohlbehalten wieder am Pier abgesetzt und durch eine weitere Bootsladung Touristen ersetzt. Volker meint, das sei eine Gelddruckmaschine – ich finde das nicht: Man kann wegen der Gezeiten nur 2 „Fuhren“ pro Tag machen und das auch nur in der Sommersaison, also bestenfalls während 6 Monaten. Da finde ich 16 Euro pro Nase nicht üppig.

Üppig ist hingegen unser Abendessen im La Flambée, wo wir ganz wunderbar vom 1. Stock auf die Bucht und den Hafen blicken können.

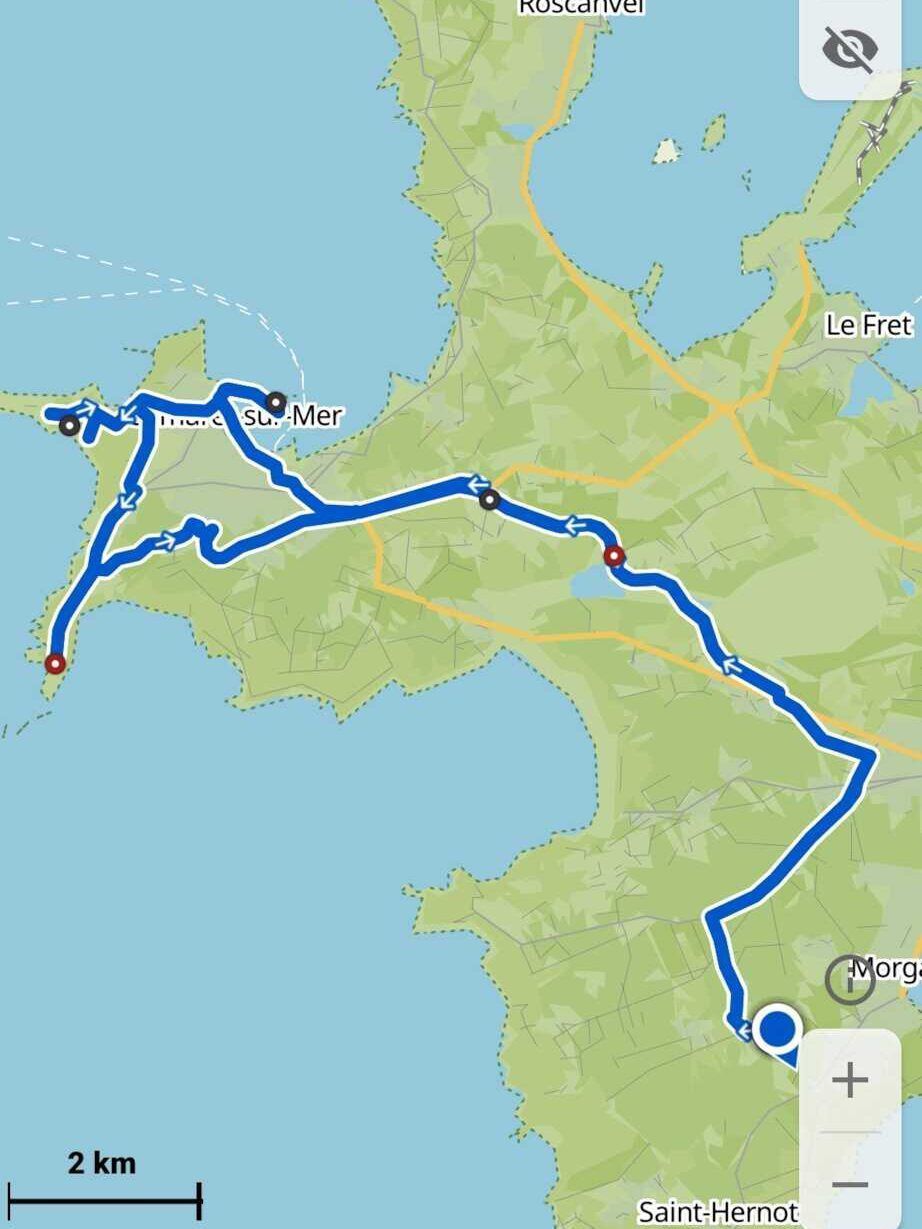

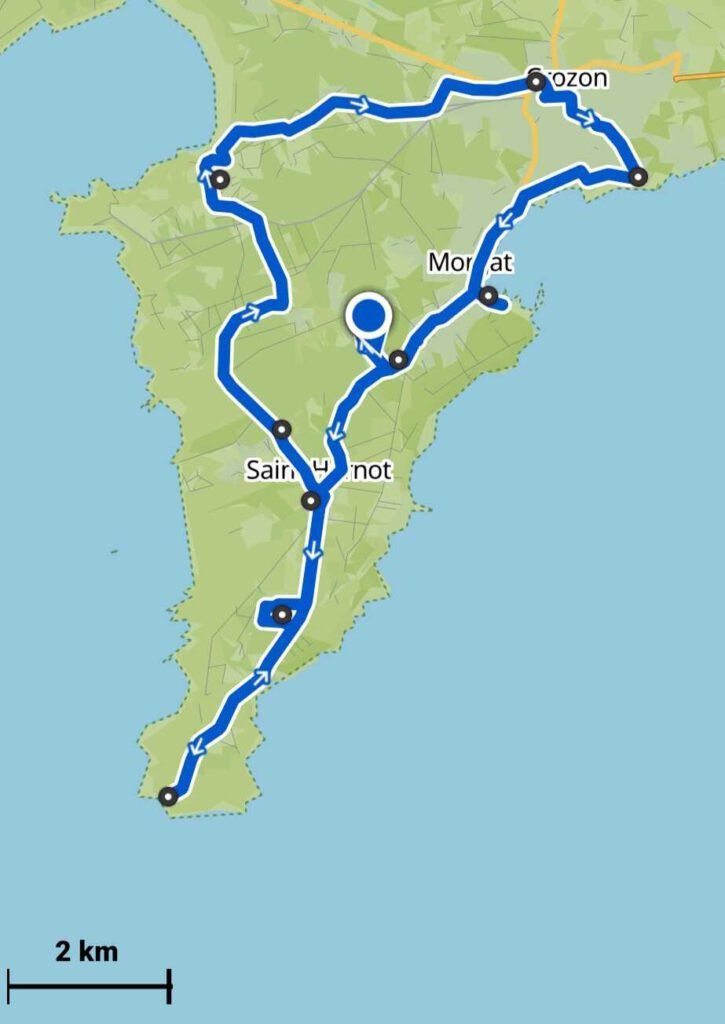

Das ist der Track des Fahrradründchens und die Strecke der Bootstour – 35 km waren es schließlich. Wer ein wenig mitfahren möchte kann das hier tun. Auf der Seite sieht man auch, wie die Höhlen bei Ebbe aussehen: trocken!

Den Track vom Dienstag stelle ich gleich mal an den Anfang, weil man dann die Stationen besser verorten kann. Ich werd‘ ja ganz wuschig bei den vielen Kaps und Pointen, zumal wir heute gleich mehrere davon haben. Und da macht man immer von der, auf der man steht und die man ergo nicht sieht, die Fotos von der/den die andere(n), wo man nicht ist, die man aber sieht 😵💫.

Wir starten früher als sonst und nehmen uns vor, ein bissel auf’s Gas zu drücken, denn für den Nachmittag habe ich mir mal etwas ganz anderes gewünscht (Cliffhanger 😜).

Auf dem schönen Fahrradweg – der stillgelegten Bahnstrecke der Halbinsel – kann man gut Tempo machen, man kriegt auch nix zu sehen, außer einem – ebenfalls – stillgelegten Bahnhof. Der ist allerdings ein sehr fotogener Lost place!

Bevor es uns auf die Spitzen treibt (haha) ist unser erstes Ziel das Hafenstädtchen Camaret, das uns mit seiner bunten Hafenkulisse begrüßt. Die Bars und Bistros rüsten sich gerade für das Mittagsgeschäft.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Hafenbeckens sieht man die/den Tour Vauban, Rest der umfangreichen Befestigungsanlagen rund um die Halbinsel. Da wollen wir hin.

Ein besonderer Hingucker ist der Schiffsfriedhof an der Hafenmole: Die Wracks ausgedienter Fischerboote bekommen hier sozusagen ihr Gnadenbrot und bieten ein tolles Fotomotiv.

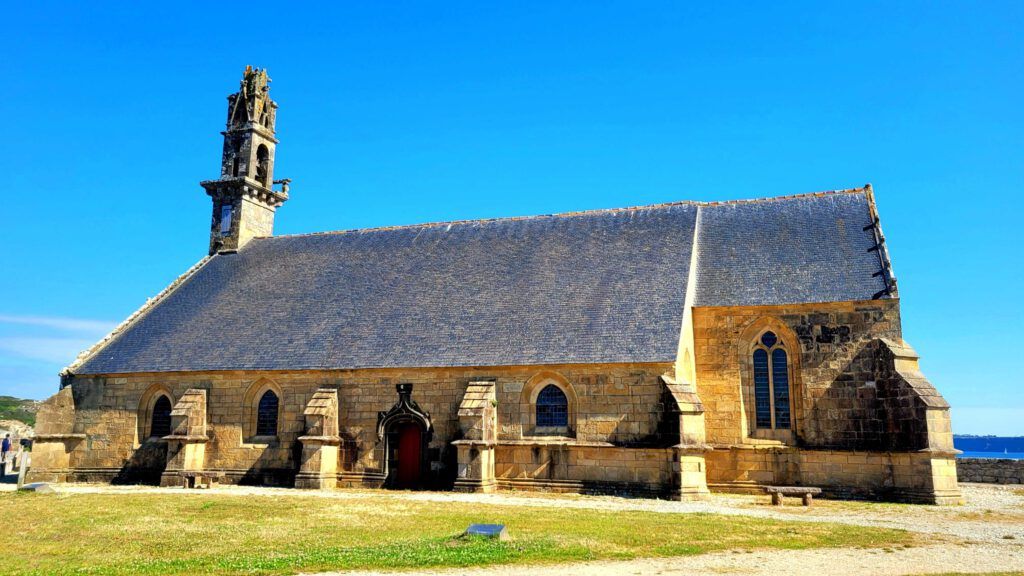

Gleich gegenüber steht die (groß geratene) Kapelle Notre-Dame-de-Rocamadour, deren Inneres ganz maritim ausgestattet ist: Votivgaben von Schiffsmodellen als Bitte um oder Dank für Hilfe in (See-)Not, Rettungsringe, Anker und Paddel schmücken den schlichten Innenraum.

Bei all dem gerät unser Hauptanliegen fast in den Hintergrund: Der Tour Vauban, der den Hafen von Camaret beschützt. Gebaut 1696 nach Plänen von Vauban, sei der 18 Meter hohe Turm ein Prototyp einer Küstenbatterie – sagt man. Von den Befestigungsanlagen ist nicht mehr viel übrig, seit sie im 19. Jahrhundert ihre strategische Bedeutung verloren haben. Aber die Relikte, die dann doch hie und da stehen geblieben sind, lassen erahnen, dass die Halbinsel Crozon eine schwer befestigte Gegend war!

Wir lassen dann mal gediegen die nördliche Pointe du Grand Gouin rechts liegen und fahren zur Pointe Toulinguet, der mittleren Landspitze. Die zeigt sich als sehr fotogen, während man auf sie drauffährt.

Hier oben steht ein Türmelein Marke 1811, wie man es im Türmekatalog von Napoléon I. bestellen konnte, der Rest ist militärisches Sperrgebiet. Wir decken das Mäntelein des Vergessens darüber.

ALLERDINGS hat man von hier aus einen guten Blick auf das „Hauptkap“ links nebenan, die Pointe de Penhir mit den vorgelagerten Inselchen, den Tas de Pois, den Erbsenhaufen.

Dazwischen befindet sich wieder eine Bucht mit einem schönen Sandstrand, an dem aber leider Baden verboten ist. Nur ein paar Surfer tummeln sich im Wasser.

Auf der Halbinsel Crozon siedelten schon am Ende der Steinzeit Menschen und stellten Steine in langen Reihen auf. Die meisten davon sind verschwunden, hier auf der Halbinsel der Pointe de Penhir sind einige übrig geblieben. Sie sind allerdings bei Weitem nicht so eindrucksvoll wie die von Carnac – aber immerhin.

Daneben stellt sich mir die Frage, ob eine Halbinsel an einer Halbinsel eine Viertelinsel ist?

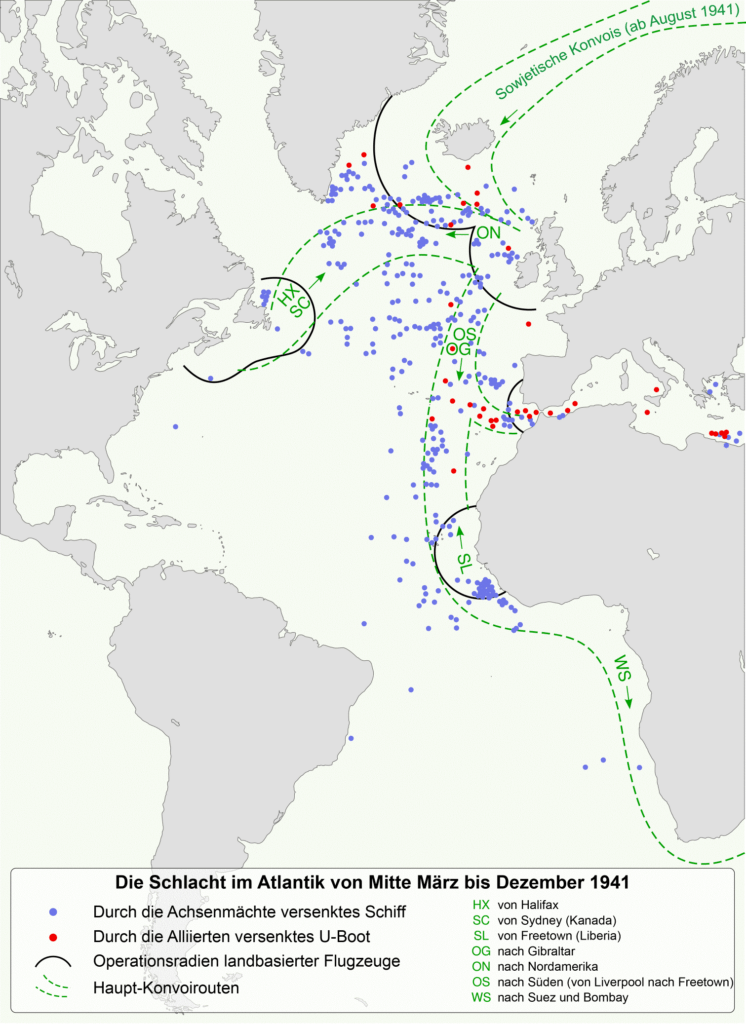

An/auf der Pointe de Penhir befindet sich das oder sagen wir mal ein Atlantic Battle Memorial Museum – Musée mémorial international de la Bataille de l’Atlantique. Es scheint mehr ein Freilichtmuseum zu sein, das was es innen zu besichtigen gäbe öffnet erst um 14 Uhr und eine Website gibt es nicht, auf der man mehr erfahren könnte.

Das Außengelände mit vielen Bunkern, Geschützstellungen, dekoriert mit Ankern gesunkener Schiffe und Seeminen ist schon eindrucksvoll genug. Wir sparen uns eine genauere Inspektion – in der Normandie werden wir davon zur Genüge zu sehen bekommen.

Doch das Thema „Atlantikschlacht“ interessiert mich schon. Ist mir da etwas entgangen? Gab es Seeschlachten vor der Küste der Bretagne?

Nun, die gab es nicht! Die deutsche Wehrmacht hatte im Juni 1940 den Norden Frankreichs besetzt und im Süden mit der vorgeblich unabhängigen Vichy-Regierung eine Marionettenregierung in der „Zone libre“ eingerichtet. Im Dezember 1941 forderte Hitler den Bau des Atlantikwalls, Grenzbefestigungen entlang der 5.000 Kilometer Atlantikküste von Norwegen, über Dänemark bis nach Frankreich. Von September 1942 bis Juni 1944 wurde intensiv an Befestigungsbauten an diesem Atlantikwall gearbeitet. Über 8000 Bunker wurden gebaut – oftmals minderwertig, weil Geld und Material für Stahlbeton fehlte. Auch die Verteidigungstiefe war gering: Man befestigte die Strände und wichtige Punkte an den Küsten – dahinter war nicht mehr. Auch waren die Anlagen untereinander kaum vernetzt oder verbunden. Alles in allem also eher Flickwerk, Propaganda und operative Hektik. Der Schwerpunkt der Verteidigungsanlagen lag an der Küste des Ärmelkanals – das wird uns wie gesagt in der Normandie noch beschäftigen. Stärker befestigt waren die Küstenstädte Brest, St. Nazaire und Lorient für die U-Boot-Flotte.

Von The_battle_of_the_Atlantic_1941map-fr.svg: Sémhur (talk)derivative work: Furfur (talk) – Thebattle_ of_ the _ Atlantic_1941_map-fr.svg, CC BY-SA 3.0, https:// commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=17800909

Eine „Atlantikschlacht“ in dem Sinn einer zeitlich und örtlich begrenzten kriegerischen Begegnung zweier oder mehrerer Flotten hat es nie gegeben. Es gab ja auch keine nennenswerte deutsche Überwasser-Flotte. Der größte Flottenverband von 15 Kriegsschiffen eroberte im Frühsommer 1940 in der Operation Weserübung das quasi wehrlose Norwegen. Der Rest waren mehr oder weniger Einzelaktionen – ab 1942 bis Kriegsende fast ausschließlich mit U-Booten. Viele der angegriffenen und versenkten Schiffe waren Handelsschiffe. Die „Atlantikschlacht“ war vornehmlich ein Handelskrieg im Nordatlantik.

Volker geht dann noch zur Spitze der Spitze, um die Erbsenhaufen aus der Nähe zu knipsen.

Dann treten wir wieder in die Pedale und fahren auf dem schönen Radweg zurück, wie wir gekommen sind. Um 13 Uhr sind wir schon wieder am Campingplatz – Rekordzeit für uns: 40 Kilometer in gut 3 Stunden.

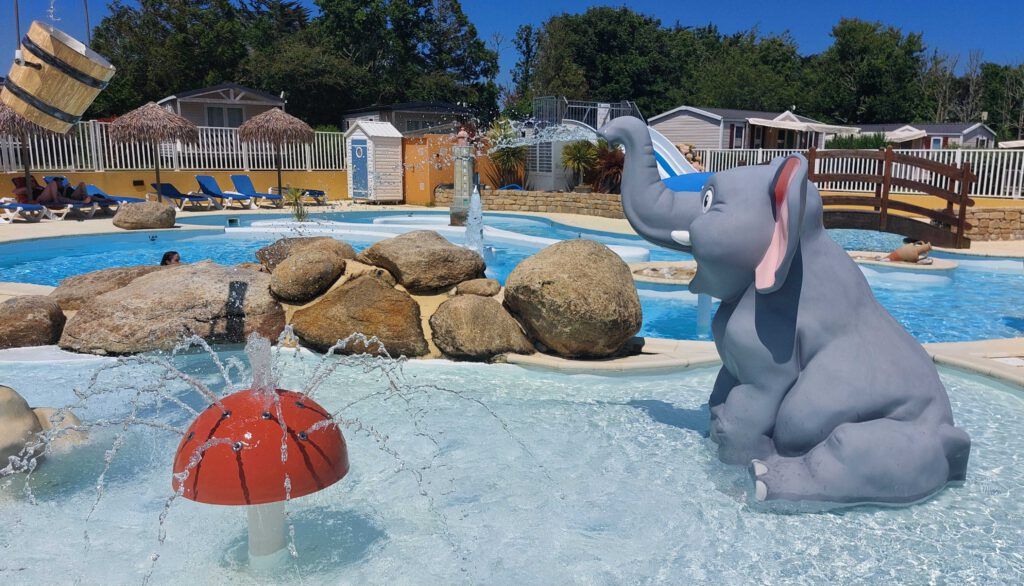

Und jetzt komme ich zu meinem Wunsch-Nachmittagsprogramm: Plantschen und Abhängen in der wunderschönen Pool-Landschaft des Campingplatzes.

Den Abend verbringen wir gemütlich am heimischen Grill.

Morgen geht’s weiter.